등록 : 2019.11.29 21:13

수정 : 2019.12.09 14:41

|

|

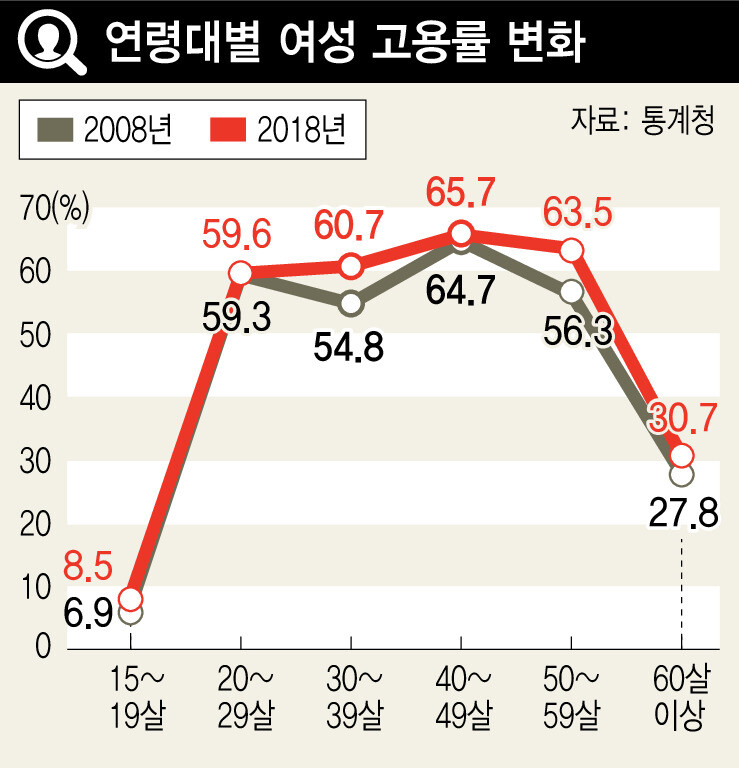

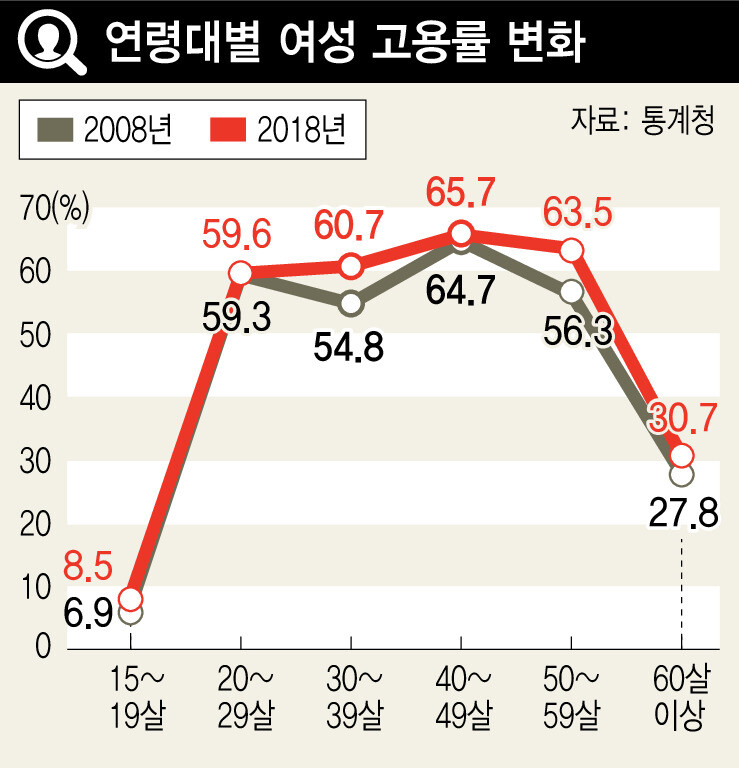

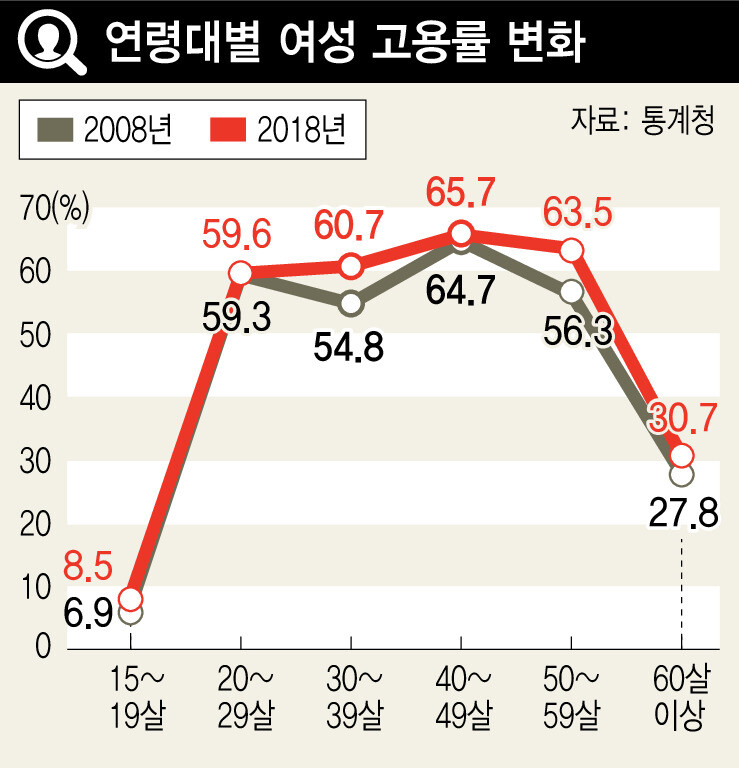

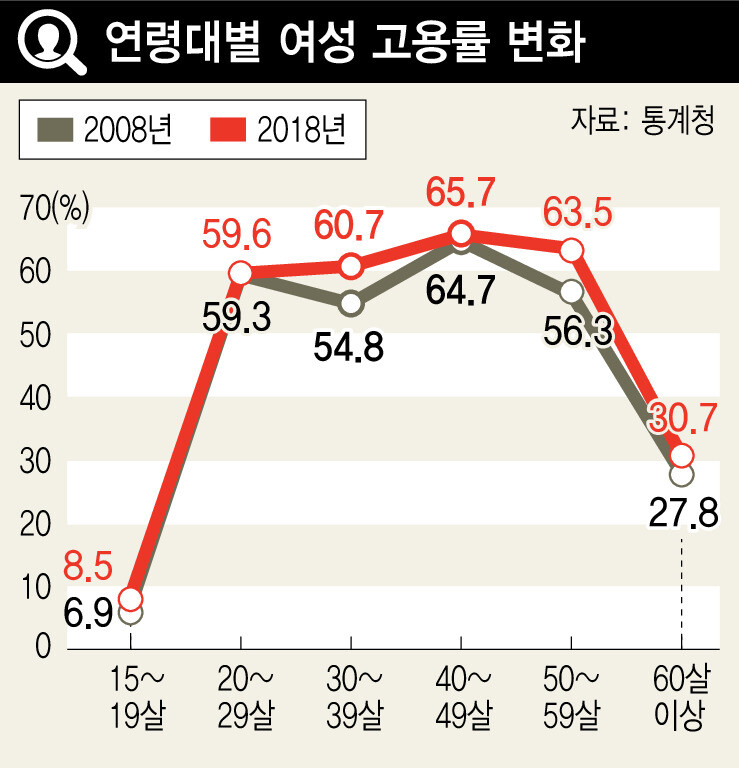

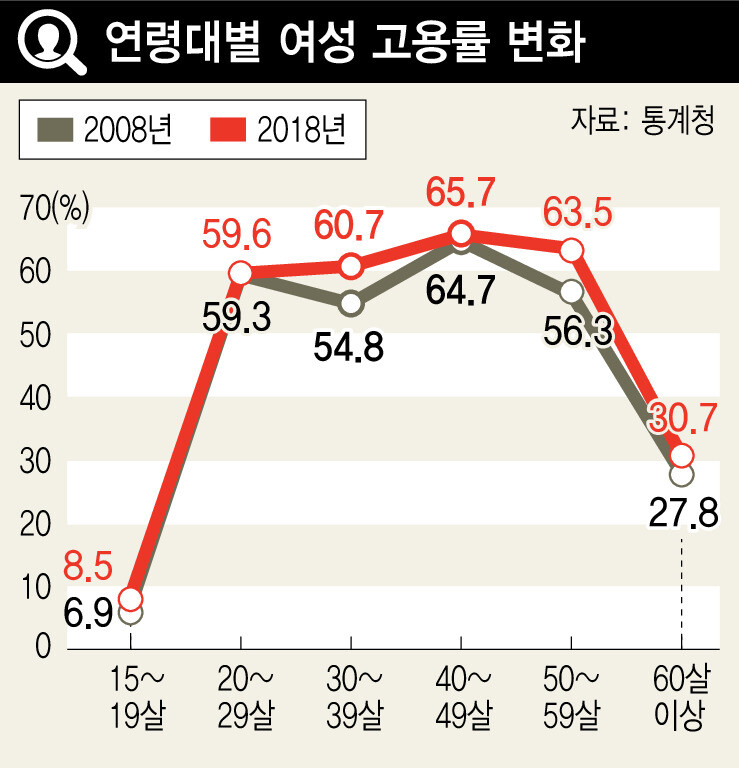

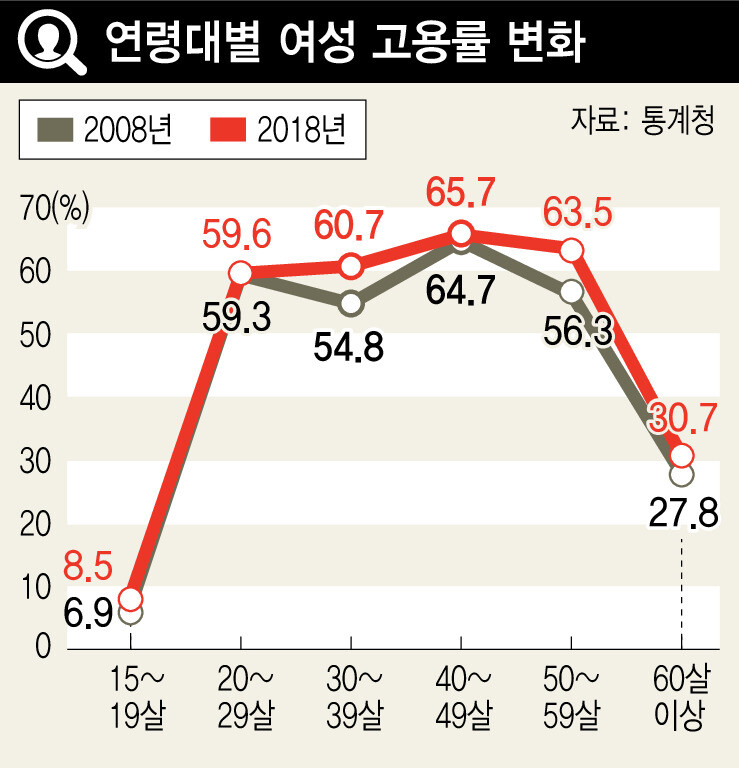

2008년 여성 고용률은 M자 형태를 보이나, 2018년엔 완만한 언덕 형태가 나타난다.

|

[토요판] 친절한 기자들

|

|

2008년 여성 고용률은 M자 형태를 보이나, 2018년엔 완만한 언덕 형태가 나타난다.

|

안녕하세요. 매일 쏟아지는 통계와 씨름하고 있는 통계청 담당 경제팀 기자 이경미입니다. 며칠 전 기혼여성 가운데 경력단절여성 비중이 2014년 이후 최저로 줄었다는 기사 보셨나요? 결혼한 여성이 일하기 좋아진 결과가 나와 반갑게 기사를 썼습니다. 일자리는 중요하니까요. 다만 이 기사에 담긴 다면적인 메시지를 전달할 필요가 있어 더 깊이 들여다보려고 합니다.

‘하던 일을 그만둔 경우’를 경력단절여성으로 봅니다. 조사 대상 기혼여성(15~54살) 가운데 경력단절여성 비율(19.2%)은 지난해(20.5%)보다 낮아졌습니다. 현재 일하는 기혼여성 가운데 경력단절 경험이 있는 사람은 40.5%로, 지난해(37.2%)보다 3.3%포인트 늘었습니다. 경력단절을 겪었지만 재취업한 여성이 증가한 거지요. 이 조사에서 기혼여성의 고용률도 61.6%에서 61.9%로 상승한 것을 두고 통계청은 ‘단절 없는’ 사례도 늘어났다고 설명했습니다.

그렇다면 이들은 어디에 취업한 걸까요. 올해는 시간제 중심 일자리가 많이 늘어났습니다. 올해 비정규직이 지난해보다 총 87만명 늘어났다는 조사결과도 나온 바 있죠. 특히 시간제 근로자가 44만7천명 늘었습니다. 기획재정부 자료를 보면, 이 가운데 여성이 33만8천명(75.6%)입니다. 시간제를 모두 질 낮은 일자리로 보는 인식도 다시 생각해볼 여지가 있습니다. 정규직 일자리가 없어서 시간제로 일하는 경우가 많지만, 각자 처한 상황에 따라 시간제를 선택하는 이유가 다양할 수 있기 때문입니다. 실제 시간제로 일하는 여성들은 자신의 근무형태에 만족한다는 비중이 81.9%나 됩니다. 이유는 무엇일까요? 정부는 “육아와 일을 겸할 수 있기 때문”으로 풀이합니다. 이는 현재 일자리 인식 변화를 반영한 것으로 보입니다.

출산 후에도 ‘하던 일을 계속 유지한 경우’도 많습니다. 공무원이나 전문직 여성의 경우인데요. 지난해 정부·공공기관 근무자가 첫째 아이 출산 뒤에도 하던 일을 계속한 경우는 73.1%에 이르렀습니다.(한국보건사회연구원) 경력이 단절되거나, 되지 않거나 여성들의 일자리가 늘어난 것은 분명합니다.

다만 올해 통계에서 주목할 점은 40대 고용 한파에 육아 부담이 겹친 ‘김지영의 언니들’입니다. 올해 조사에서 육아를 이유로 직장을 그만둔 여성은 총 64만9천명입니다. 지난해보다 3만명 늘었습니다. 이 3만명이 대부분 40대 여성입니다. 결혼과 출산이 점점 늦어지다 보니 육아 부담이 40대로 옮겨가는 것이지죠.

기혼여성, 특히 육아까지 해야 하는 여성들의 일자리가 늘어났다는 발표를 보면서 마냥 반가울 수만은 없는 현실을 생각해보았습니다. ‘30대 김지영’이 ‘40대 김지영’이 된 현실 말입니다. 이것은 여성이 여전히 육아를 주로 부담하며, 그 결과 재취업 시기가 늦어진다는 것을 의미하니까요. 이처럼 여성의 일자리 문제는 단순히 취업이냐 아니냐로만 따질 것이 아닙니다. 한창 육아 부담을 진 여성들이 마음 편하게 일하려면 보육 환경이나 더 많은 정책이 뒷받침돼야 한다는 당연한 얘깁니다. 그래야 ‘30대 김지영’이 ‘40대 김지영’이 되는 상황을 막을 수 있겠지요.

그런데 말입니다. 근본적으로 ‘경력단절여성’이라는 용어가 적합한가 하는 생각이 듭니다. ‘경력단절’은 일하고 싶은데 일을 못 하게 된다는 의미죠. 조금만 달리 생각해보면 일은 그야말로 자유의지입니다. 여성들이 일을 계속하고 싶지 않은 경우라면 ‘경력단절’일 수가 없습니다. 하고 싶은 일을 하도록 보장하는 것이 필요할 뿐이죠. 이번 통계도 보면, 경력단절 여부와 관계없이 여성들이 일자리 선택에서 자유의지가 적극적으로 반영되고 있는 것을 볼 수 있습니다. 괜히 ‘경력단절여성’이라는 프레임으로 자신의 시간제 일에 만족하고 있는 여성들을 위축시킬 수도 있다는 생각이 들었습니다.

자, 저의 결론은 이렇습니다. 적어도 통계상으로는 경력단절의 상징으로서 ‘김지영’이라는 이름이 옅어지고 있다는 희망적인 변화가 일어나고 있습니다.

이경미 경제팀 기자

kmlee@hani.co.kr

광고

기사공유하기