등록 : 2017.11.08 20:12

수정 : 2017.11.08 20:19

박민희

국제에디터

일본과 한국을 거쳐 중국을 방문 중인 도널드 트럼프 미국 대통령의 아시아 순방 ‘삼국지’의 윤곽이 드러나고 있다.

일본에선 극진한 접대를 준비한 아베 신조 총리와의 밀월골프와 “우정”이 화제가 됐지만, 트럼프 대통령이 떠나자 남은 것은 냉정한 평가와 기대에 못 미친 대차대조표다. <워싱턴 포스트>는 아베 총리가 “트럼프의 충실한 조수”였고 “동맹관계에 대한 트럼프의 지지를 계속 얻기 위해 전략적 노예 상태를 감수하고 있다”며, 아베 총리가 자랑해온 ‘도널드-신조 밀월관계’의 실체에 싸늘한 평가를 내렸다.

아베 총리는 자신의 역할모델이자 영웅인 외조부 기시 노부스케 전 총리가 1957년 미국을 방문해 드와이트 아이젠하워 당시 미국 대통령과 골프를 치며 우정을 쌓고 결국 미-일 안보조약 개정을 이룬 추억을 자랑스레 언급해왔다. 그것을 모델 삼아 트럼프가 당선되자마자 뉴욕 트럼프타워로 날아가 540만원짜리 골프채를 선물하고, 미국과 일본에서 잇따라 함께 골프를 치고, 수십차례 전화통화를 하는 사이라는 것을 자랑해왔다. 한국 보수세력은 (충분히 친미적이지 못한) 문재인 대통령이 아베 총리에게 밀려 ‘코리아 패싱’을 당하고 있다고 목소리를 높였다.

하지만 결정적 순간 트럼프 대통령은 결국 돈의 논리로 움직였다. “미국은 아주아주 오랜 시간 동안 일본에 의한 거대한 무역적자로 고생하고 있다” “미국의 첨단무기를 더 구입하면 북한 미사일을 요격할 수 있다”며 계속 계산서를 내밀었다.

한국에서도 트럼프 대통령은 지도자라기보다는 사업가 또는 무기상의 모습이었다. 정상회담 뒤 주요 메시지도 “한국이 수십억달러 군사장비를 주문하기로 약속했다” “한국 측에서 미국의 많은 무기를 구입하기로 한 데 대해 감사드린다”였다.

메시지는 분명하다. 트럼프의 미국과 아시아 국가들의 관계는 동맹이 아닌 거래 관계로 변하고 있다. 아베 총리는 ‘조수’ ‘노예’로 불리는 치욕을 감수하더라도 미-일 동맹을 중심으로 한국, 인도, 오스트레일리아 등을 끌어들여 중국을 견제하려는 전략을 짜고 치밀한 외교를 펼쳐왔지만, 트럼프의 관심이 전략보다는 ‘장사와 거래’에 있다는 근본적 한계는 피하지 못했다. 트럼프의 12일간의 아시아 순방이 끝나고 나면 아시아에서 미국의 소프트파워와 신뢰는 희미해지고, 각국 정부는 ‘미국 이후’의 아시아를 고민하지 않을 수 없을 것이다.

|

|

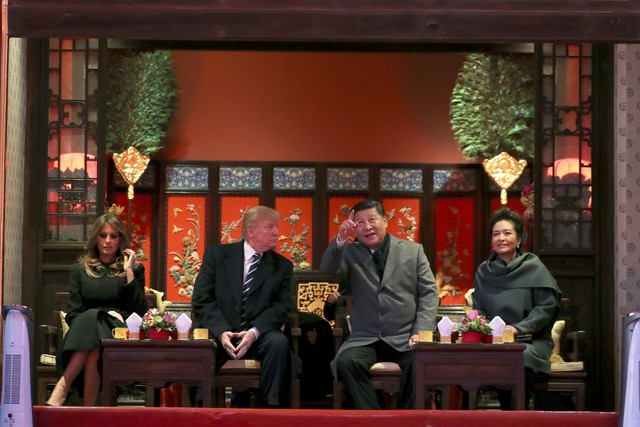

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽 두 번째)이 8일 베이징 자금성 창음각에서 시진핑 중국 국가주석(오른쪽 두 번째)과 함께 나란히 앉아 경극 공연이 시작되기를 기다리며 대화를 나누고 있다. 베이징/AP 연합뉴스

|

삼국지의 또다른 축은 ‘황제의 귀환’이다. 8일 시진핑 중국 국가주석은 트럼프 대통령을 자금성에서 맞이해 황제가 다니던 길을 따라 주요 건물들을 소개하고 함께 차를 마시고 경극을 보고 연회를 열었다. 특히 시 주석이 만찬을 연 건복궁은 건륭제가 거처하고 보물을 보관했던 곳으로 유명하다. 경극을 관람한 창음각은 건륭제 시기에 지어진 청 왕실의 연극공연장이다. 제국이 최대 판도와 번영을 자랑하던 최전성기의 황제인 건륭제가 아꼈던 구중궁궐에서의 연회는 극진한 환대이지만, 중화민족의 위대한 부흥을 상징하는 ‘시 황제’의 대관식에 미국 대통령을 들러리 세운 것일 수도 있다. 러시아 대선개입 의혹으로 특검수사에 쫓기고 최악의 지지율에 허우적대며 눈앞의 금전적 성과에 급급한 미국 지도자는 ‘시 황제’가 이끄는 강력한 중국의 부상에 더없이 유리한 조건이니 어찌 환영하지 않겠는가.

하지만 지난 40년의 시장화 질주로 쌓인 난제들을 해결하겠다는 명분이 있다 하더라도 1인 권력과 정치·사회적 통제 강화, 중화주의를 강조하는 시진핑 시대는 이웃 국가들에는 불안한 그림자를 드리운다.

건륭제는 복종하는 이들에게는 너그러웠지만, 반항하는 이들에겐 너무나 가혹했던 황제다. 선대 황제들이 쌓아올린 기초 위에서 제국의 최전성기를 과시했지만 제국이 쇠락의 길로 접어든 시기이기도 했다. 시진핑의 ‘새 시대’는 어느 쪽일까?

minggu@hani.co.kr

광고

기사공유하기