소형버스 크기였던 자이언트땅늘보의 골격 화석. 거대동물은 기후변화와 인류의 사냥에 취약했지만 두뇌가 큰 동물은 살아남았다. 위키미디어 코먼스 제공.

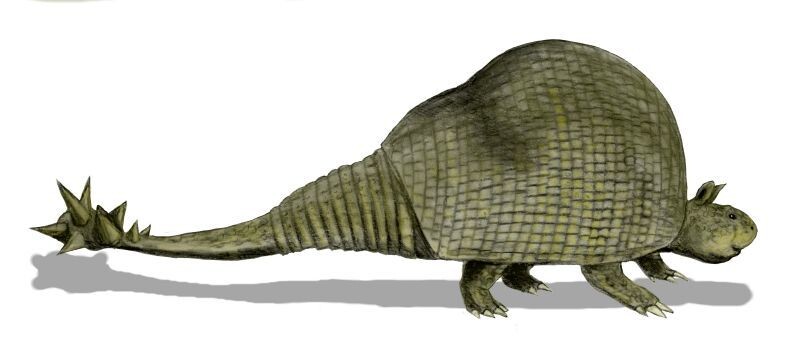

매머드를 비롯해 소형버스 크기의 자이언트땅늘보와 승용차 크기의 아르마딜로 등 거대동물이 멸종한 이유의 하나가 뇌가 작아 당시의 환경변화에 유연하게 적응하지 못했기 때문이란 연구결과가 나왔다.

제이콥 뎀비처 이스라엘 텔아비브대 동물학자 등은 과학저널 <사이언티픽 리포츠> 최근호에 실린 논문에서 “대멸종 사태가 벌어진 신생대 제4기 말(11만5000년∼500년 전) 뇌가 큰 동물일수록 생존 확률이 높았으며 살아남은 포유류의 뇌는 멸종한 동물보다 53% 컸다”고 밝혔다.

대형 포유류의 절반 가까이가 사라진 신생대 말 대멸종 사태의 주요 원인은 기후변화와 인류의 확산으로 꼽힌다. 마지막 빙하기가 2만5000∼1만2000년 동안 지구 상당 부분을 얼음으로 덮은 뒤 곧바로 급속한 간빙기가 닥쳐 동물들은 서식지를 서둘러 옮겨야 했다. 인류는 유라시아에서 처음으로 아메리카와 호주 대륙으로 급속하게 퍼져나가 사람을 처음 본 동물을 손쉬운 먹잇감으로 삼았다.

빙하기 스페인의 거대동물을 그린 상상도. 매머드와 털코뿔소 등이 보인다. 위키미디어 코먼스 제공.

이런 환경변화에 가장 취약한 것은 덩치가 큰 동물이었다. 거대동물은 워낙 개체수가 많지 않은 데다 수명이 길고 출산율이 낮아 애초 멸종 위험이 크다.

그렇다면 어떻게 코끼리나 북극곰 같은 큰 동물은 살아남았을까. 연구자들은 “현생 포유류 291종과 멸종한 50종의 두뇌 크기를 분석한 결과 몸 크기에 이어 두뇌 크기도 거대동물의 생사를 가른 요인이었다”고 밝혔다.

덩치 큰 동물이 얼마나 취약한지는 마을버스 크기인 4.6t의 자이언트땅늘보가 멸종하고 그보다 무게가 200분의 1인 큰개미핥기(24㎏)가 살아남은 데서 잘 드러난다. 멸종한 곧은엄니코끼리는 무게가 아프리카코끼리의 3배 가까운 11t에 이르렀다.

아프리카코끼리보다 3배나 컸던 곧은엄니코끼리의 모형. 위키미디어 코먼스 제공.

연구자들은 “같은 크기의 동물 가운데 상대적으로 두뇌가 작은 분류군에서 멸종률이 높았다”며 땅늘보와 개미핥기 등이 속한 유모 목과 아르마딜로가 유일하게 살아남은 피갑 하목, 1t 크기의 거대 유대류가 사라진 캥거루 목을 그런 분류군이라고 밝혔다.

큰 두뇌를 지닌 동물은 변하는 환경에 유연하게 적응할 수 있다. 물과 먹이를 어디서 찾고 새로 출현한 인간의 사냥술에 대응하는 방법을 찾는다. 연구자들은 “4000년 전 원주민이 호주로 데리고 온 개가 야생화한 딩고가 당시 자리 잡은 포식자였던 태즈메이니아주머니늑대와 태즈메이니아데빌을 압도한 것도 큰 두뇌 덕분”이라고 밝혔다.

그러나 큰 두뇌가 꼭 동물의 생존에 유리한 것은 아니다. 두뇌 유지에 에너지가 많이 들고 두뇌가 크면 임신 기간이 길고 터울이 길며 새끼를 적게 낳아 오히려 멸종하기 쉬워진다.

강력한 장갑으로 수천만년을 살았지만 인류 출현과 함께 멸종한 무게 2t의 글립토돈 상상도. 뇌가 매우 작다. 노부 타무라, 위키미디어 코먼스 제공.

아르마딜로의 친척인 글립토돈은 큰 두뇌가 진화에 꼭 유리하지 않다는 증거이다. 단단한 장갑과 가시로 무장한 장갑차 같은 무게 2t의 글립토돈은 포식자 걱정 없이 작은 두뇌로 2300만년을 살아왔다. 그러나 1만5000년 전 아메리카 대륙에 사람이 들어오자 곧 멸종의 길로 접어들었다.

연구자들은 “덩치 큰 동물은 성숙이 늦고 번식률이 낮지만 두뇌가 크다면 생존율이 높아진다”며 “큰 두뇌를 보유한 동물 만이 사람의 압력에 대처하고 급격한 기후변화에 적응할 수 있었다”고 밝혔다. 또 “오늘날까지 살아남은 대형 동물을 설명할 수 있는 건 두뇌 크기”라며 “몸이 클수록 뇌 크기가 작을수록 멸종 확률은 커진다”고 밝혔다.

인용 논문:

Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-022-07327-9

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)