사바나 지역의 일시적인 웅덩이에서 번식하는 아프리카 열대 송사리의 일종. 장기간 휴면 동안 노화를 억제하는 메커니즘이 주목받고 있다. 후 츠쿼 제공.

성간여행을 하는 공상과학의 우주인처럼, 코로나19를 피해 잠시 휴면에 들어갈 수 있다면…. 일부 야생동물에게 이런 휴면은 꿈이 아닌, 힘든 시기를 건너뛰는 현실의 생존전략이다.

척추동물에서 처음으로 아프리카 열대 송사리가 노화 등 아무런 부작용 없이 수명의 2배까지 휴면하는 메커니즘이 밝혀졌다. 이번 연구는 인류의 노화 억제를 이해하는 데 기여할 것으로 기대된다.

후 츠쿼 미국 스탠퍼드대 유전학자 등 국제 연구진은 과학저널 ‘사이언스’ 21일 치에 실린 논문에서 “고등생물인 아프리카 청록 킬리피시가 아주 오랜 기간 휴면하고도 이후의 성장, 생식능력, 수명에 손상이 없는 것으로 나타났다”며 “이 물고기의 휴면은 대사와 조직 발달을 적극적으로 조절하는 동적인 상태로 드러났다”고 밝혔다.

먹이 부족이나 가뭄 등의 역경을 이기거나 겨울을 나기 위해 휴면을 택하는 동물은 곤충, 물고기, 포유류 등 다양하다. 가장 흔한 형태가 배아의 발육을 억제하는 것이다. 예를 들어, 곰은 가을에 짝짓기한 뒤 먹이가 풍부한 계절에 맞춰 출산하기 위해 수정란이 착상하지 않고 몇 달 동안 자궁 속에서 떠돌며 기다린다.

놀라운 속도로 성숙한 킬리피시는 미처 웅덩이가 마르기 전 산란하고 죽는다. 후 츠쿼 제공.

아프리카의 짐바브웨와 모잠비크 고유종인 열대 송사릿과의 킬리피시는 극단적인 예다. 반건조 지역에 사는 길이 6.5㎝인 이 물고기는 불규칙하고 드물게 오는 비에 적응해 진화했다.

이 물고기는 척추동물 가운데 가장 빨리 성숙해, 알에서 깨어난 지 두 주일만 지나면 다 자라 알을 낳는다(▶관련 기사:

알에서 깨 17일 만에 알 낳는 물고기). 모처럼 비가 내리면 언제 마를지 모르는 웅덩이에 재빨리 알을 낳는데, 웅덩이가 마르기 전 깨어나지 못한 수정란은 다시 비가 올 때까지 발생을 멈추고 휴면에 들어간다.

수명이 1년 이내인 이 물고기 알의 휴면기간은 5∼6개월이나 되는데, 그 기간은 종종 10개월 이상 2년에 이르기도 한다. 이 물고기의 수명을 계산할 때 휴면기간은 빼고 계산한다.

그런 이유가 있다. 다른 휴면 동물과 마찬가지로 휴면 기간 나이를 먹지 않기 때문이다. 동물의 휴면이 주목받는 이유이다. 수명보다도 긴 휴면 기간 노화를 막는 메커니즘을 규명한다면, 사람의 노화 억제와 노화 관련 질병 치료에 요긴하게 쓰일 것이다.

마른 웅덩이의 수정란은 휴면 상태로 다음 비가 올 때까지 나이를 먹지 않고 기다린다. 후 츠쿼 외 ‘사이언스’ (2019) 동영상 갈무리.

긴 휴면 끝에 비가 오자 알에서 깨어나는 킬리피시. 후 츠쿼 제공.

이와 관련해 이제까지 가장 많이 연구된 동물이 예쁜꼬마선충이다. 이 선형동물은 수명이 15∼20일인데, 먹이가 부족하고 과밀해지면 애벌레 상태로 6달 이상 휴면에 들어간다. 수명이 10배 이상 늘어나는 셈이다.

예쁜꼬마선충은 노화 연구의 모델 동물로 활발히 연구돼, 유전자 조작을 통해 애벌레가 노화 없이 휴면을 유지하는 데 관계하는 유전자를 규명하기에 이르렀다. 이번 킬리피시 연구가 중요한 것은 선충보다 사람에 훨씬 가까운 척추동물이 노화의 모델 동물로 쓰일 수 있음을 밝힌 데 있다.

‘사이언스’에 이 논문의 논평을 한 마크 반 길스트 워싱턴대 교수는 “킬리피시는 예쁜꼬마선충처럼 휴면 중 노화를 억제하는 데다 사람과 비슷한 노화 양상과 노인성 질환을 나타낸다”고 설명했다. 킬리피시의 수명이 4∼6달로 실험용 쥐의 2년보다 짧은 점도 노화 연구에 유리하다.

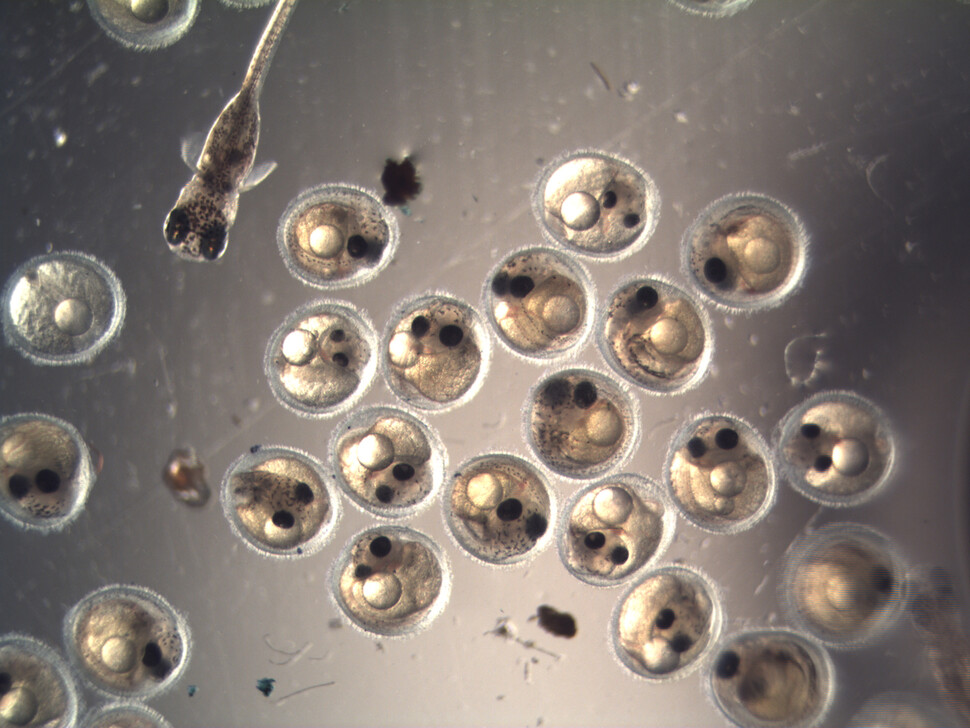

휴면 중인 킬리피시 수정란의 배아. 인류 노화 억제를 위한 모델 동물로 주목된다. 후 츠쿼 제공.

이번 연구에서 킬리피시는 휴면기간 동안 모든 생명활동을 중지하는 게 아니라 매우 활발한 내적 움직임을 보이는 것으로 밝혀졌다. 휴면을 일으키고 유지하기 위한 활동이다.

특히 휴면 기간 근육을 유지하는 활동이 두드러졌다. 연구자들은 “휴면 동안 세포분열과 조직 발달에 관여하는 유전자 발현은 억제됐지만 근육 발달과 기능 관련 유전자는 휴면 초기부터 발현됐다”고 설명했다.

인용 논문: Science, DOI: 10.1126/science.aaw2601

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)