알에서 깬 새끼를 보살피는 위즈덤. 발목의 붉은 가락지에 ‘Z333’이라고 적혀 있다. 미국 어류 및 야생동물관리국 제공.

1956년 12월 10일 북태평양 미드웨이 환초에 번식하러 온 레이산앨버트로스 한 마리에 미국 어류 및 야생동물관리국 생물학자가 가락지 표지를 채웠다. 그 일을 한 챈들러 로빈스는 2017년 98살의 나이로 타계했지만 가락지의 주인공은 올 2월 1일 또다시 엄마가 됐다.

올해 나이는 적어도 70살이다. 5살은 돼야 번식지에 돌아오는 습성에 비춰 처음 가락지를 채울 때 보수적으로 5살로 쳤기 때문에 실제 나이는 이보다 많을 수 있다.

로빈스는 2002년 너덜너덜해진 가락지를 교체하면서 이 새를 새로 발견했는데 그때 이미 세계 최고령인 51살이었다. 이후 이 새는 가락지로 기록이 남은 세계 최고령 새로 해마다 기록을 갈아치우고 있다.

이 새의 이름은 ‘위즈덤’(지혜)이다. 쓰나미와 폭풍 등 자연재해는 물론이고 기후변화와 플라스틱 쓰레기, 유자망의 낚싯바늘을 피해 살아남은 데서 얻은 이름이다.

_______

연구자, 배우자 갈아치우며

70 나이인데도 위즈덤은 지난 11년 중 8년 동안 알을 낳아 새끼로 키워냈다. 미국 어류 및 야생동물관리국 제공.

미국 어류 및 야생동물관리국은 지난해 11월부터 위즈덤이 품던 알에서 2월 1일 새끼가 깨어났다고 밝혔다. 새끼의 아빠는 2010년부터 함께 해 온 ‘아케아카마이’이다. 위즈덤은 지난 11년 중 8년 동안 번식에 성공했다.

레이산앨버트로스는 한 번 맺은 짝을 평생 유지한다. 그러나 위즈덤은 불가피하게 짝을 갈아치워 왔다.

베스 플린트 어류 및 야생동물관리국 박사는 “짝이 먼저 죽거나 하면 어쩔 수 없이 새로운 파트너를 찾는다. 70살 이상인 위즈덤에게는 다른 짝이 있었을 것”이라고

보도자료에서 말했다. 전문가들은 위즈덤이 지금까지 낳은 새끼는 최소한 30∼36마리는 될 것으로 추정했다.

레이산앨버트로스는 해마다 알을 낳는 것도 아니지만 낳더라도 하나만 낳는다. 새끼 한 마리 한 마리가 무리 전체의 존속을 위해 중요한 이유다.

레이산앨버트로스는 날개를 편 길이가 2m에 이르는 큰 바닷새이다. 평생의 90%를 바다 위에서 비행하며 먹이를 찾는다. 딕 다이엘스, 위키미디어 코먼스 제공.

어미는 암·수가 번갈아 바다로 나가 먹이를 사냥한 뒤 지방이 풍부한 날치알과 오징어 기름을 토해 새끼에게 먹인다. 알에서 깬 뒤 5∼6달을 이렇게 정성껏 키워야 새끼는 비로소 둥지를 떠나 바다로 날아가 3∼5년 뒤 태어난 곳으로 돌아온다. 처음 짝짓기에 나서려면 대개 6∼8살이 되어야 한다.

레이산앨버트로스는 날개를 편 길이가 2m에 이르는 바닷새이다. 평생의 90%를 바다 위를 비행하며 바다 표면에 떠오르는 오징어나 물고기 등을 주로 밤에 사냥하며 보낸다. 비행 범위는 남한 면적의 100배가 넘는다.

미드웨이 환초는 3종의 앨버트로스를 비롯해 300만 마리 이상의 바닷새가 번식하는 곳이다. 미국 어류 및 야생동물관리국 제공.

2차대전의 격전지이기도 한 미드웨이 환초는 국립 야생동물 보호구역으로 레이산앨버트로스 세계 개체수의 70% 이상이 이곳에서 번식한다. 지난해 파악한 개체수는 모두 160만 마리로 49만여 개의 둥지를 틀었다.

_______

연간 플라스틱 5t 새끼 먹여

최근 미드웨이 서식지를 위협하는 건 쥐이다. 2015년부터 나타난 외래종 쥐는 알을 품는 앨버트로스에게 상처를 입히거나 죽인다.

새는 몇 주씩 굶주림과 갈증을 참고 알을 품는데 결코 둥지를 떠나려 하지 않는다. 이 때문에 방어수단이 없는 새는 쥐의 포식 위협에 고스란히 노출된다고 보호구역 당국은 밝혔다.

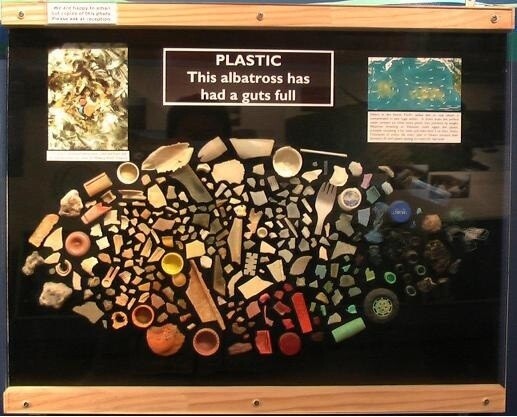

미드웨이 환초에서 죽은 채 발견된 바닷새 앨버트로스 한 마리의 위장에서 발견된 플라스틱 조각. 뉴질랜드 더니든 왕립 앨버트로스 센터에 전시된 것이다. 케이트 휴슨 제공

플라스틱 쓰레기도 새들을 위협한다. 태평양에는 각종 플라스틱 폐기물이 모이는 거대한 소용돌이가 있는데(▶

태평양 한가운데 거대한 ‘플라스틱 수프’ 있다) 미드웨이 환초는 이를 체처럼 거른다. 해마다 수천t의 플라스틱 쓰레기가 해변에 쌓인다. 어미가 먹이인 줄 잘못 알고 새끼에게 먹이는 플라스틱 쓰레기양도 5t에 이른다고 미국 어류 및 야생동물관리국은 추산했다.

기후변화도 큰 위협이다. 미드웨이 환초는 해수면이 조금만 상승해도 바다 밑으로 사라진다. 이에 대비해 새로운 앨버트로스 서식지를 만드는 작업이 이미 시작됐다.

플린트 박사는 “해마다 위즈덤이 돌아올 때마다 우리는 새가 얼마나 오래 살며 새끼를 기를 수 있는지 배운다”며 “위즈덤은 세계 모든 곳의 조류 애호가에게 기쁨을 선사할 뿐 아니라 이 멋진 바닷새와 그들이 미래에도 살아남을 수 있는 서식지를 어떻게 보전할 것인지 이해하도록 해 준다”고 말했다.

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)