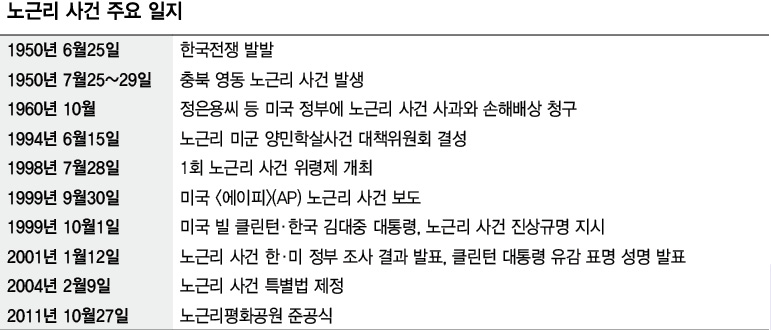

양해찬 노근리 사건 희생자 유족회장이 2일 오후 충북 영동군 황간면 노근리 쌍굴다리의 탄흔을 가리키며, 당시 미군의 폭격과 사격 등에 대해 증언하고 있다. 세모는 총알이 박혀 있는 곳, 네모는 탄흔이 있는 곳, 동그라미는 포탄 흔적이 있는 곳이다.

[지역 현장] 한국전쟁 ‘민간인 학살’의 상흔

“이것 좀 봐. 이렇게 아직 총알이 박혀 있는데, 이렇게 곳곳에 탄흔이 남아 있는데 어떻게 잊어. 내 가슴엔 아직도 그때의 그 기억이 그대로 박혀 있어.”

2일 오후 양해찬(75) 노근리 사건 희생자 유족회장을 만났다. 4번 국도 큰길에서 차 하나 겨우 지날 듯한 꼬불꼬불 농로를 따라 차로 3㎞ 남짓 달렸더니 마을 끄트머리에 그의 집이 있다. ‘황금을 따는 마을 충북 영동군 영동읍 임계리’라는 마을 안내판이 눈에 들어온다. 전에 금광이 있었단다. 집 앞에 가뭄에도 마르지 않은 작은 개울이 흐르고, 사방은 산으로 막혀 있다. 하늘을 빼면 온통 푸른색이다.

학살 현장 쌍굴다리 앞에선

양해찬 희생자 유족회장

“미군이 마을 비우라더니

피란길 민간인에 폭격했어

우리 마을은 7월말만 되면

제사가 이어져, 떼제사지” ■ 노근리 사건의 시작 한국전쟁 때 이런 곳에 어떻게, 왜 미군이 들어왔을까 하는 생각이 들 정도로, 지금도 고즈넉한 산골마을이다. 양씨는 대를 이어 이 마을에 살고 있다. “전에는 이 마을에 70가구, 이웃 주곡리에 100여가구가 살 정도로 꽤 큰 동네였지. 벼·콩 등 농사가 잘됐거든. 노근리 사건 터지고 난 뒤 정내미 떨어진다고 다들 떴고, 나이 드신 분들은 돌아가시고 해서 이젠 몇집 안 남았어.” 이 마을에서 노근리 사건이 벌어진 영동군 황간면 노근리 경부선 철도 쌍굴다리(서울 기점 225㎞) 현장까진 10㎞ 남짓하다. 그는 집을 나서 좁은 길에 들어서자 꼭 65년 전 1950년 7월25일 10살 ‘해찬이’로 돌아갔다. “꼭 지금처럼 더웠어. 뙤약볕이 말도 못했어”라고 운을 뗐다. “7월23일 미군들이 와서 마을을 소개(비우라)하라더니, 25일 저녁때 다시 와 피란시켜 준다며 주민들을 모두 내몰았어. 우리 4남매는 영문도 모르고 이불 하나 달랑 지고 할머니·아버지·어머니 따라 피란길에 올랐지. 하지만 이튿날 정오 미군 비행기 2대가 폭격하더니 할머니·형·동생을 한꺼번에 앗아갔어. 하반신에 포탄을 맞은 어머니가 피범벅이 돼서도 나를 안아주지 않았으면 죽었을지 몰라. 그 뒤 다리에 총상까지 입고 3일 동안 쌍굴에 갇혀 있다 5일 만에 살아서 집에 갔으니 어떻게 잊을 수 있겠어.” 그는 총알이 지나간 왼쪽 다리를 가리켰다. “우리 마을은 7월말만 되면 제사가 이어져. ‘떼제사’인 셈이지. 이런 마을이 어디 또 있겠어. 7월은 잔인해. 너무 무서워.” 그는 노근리 사건은 미군의 오판이 빚은 참극이라고 했다. “그때 마을 길은 지게짐 지고 다니던 작은 농로였는데 미군들은 그 길이 인민군이 다니는 길로 잘못 알고 대전차 지뢰까지 묻고 주민들을 내몰았지. 그게 비극의 시작이었어.”

■ 노근리 사건, 세상에 나오다

양 회장은 노근리 사건을 세상에 알린 정은용(지난해 작고) 전 유족회장과 정 전 회장의 아들인 정구도(60) 노근리평화재단 이사장 등과 함께 노근리 사건의 산증인으로 불린다. 당시 경찰이던 정 전 회장은 노근리 사건 10년 뒤인 1960년 10월 처음으로 미국 정부에 공식 사과와 손해배상 청구를 했다. 그는 노근리 실화 소설 <그대 우리의 아픔을 아는가>를 냈으며, ‘노근리 미군 양민학살사건 대책위원회’를 꾸려 노근리 사건을 세상에 알리는 데 힘썼다. 정 이사장도 대책위 대변인을 맡아 미국 국립문서보관소에서 노근리 사건 관련 주요 자료를 확보·공개한 데 이어, 논문 등을 통해 노근리 사건 진상규명 등을 촉구했다.

이들은 미국 대사관·청와대 등에 끈질기게 진상규명을 요구했고 1999년 9월30일 <에이피>(AP)의 노근리 관련 보도에 이어 한·미 정부의 진상규명 활동을 이끌어 냈다. 이후 3차례 미국으로 건너가 노근리 상황을 증언하기도 했다. “꼭 이 일은 세상에 알려야 한다는 마음으로 미국에 갔지. 증언이 너무 생생하니까 그들도 믿더군.”

드디어 2004년 2월 ‘노근리 사건 희생자 심사 및 명예회복에 관한 특별법’이 만들어지고, 노근리 사건 희생자 심사와 명예회복 활동이 시작됐다.

■ 역사교육 현장으로 자리잡다

이런 노력으로 탄생한 것이 노근리평화공원이다. 노근리평화공원은 노근리 쌍굴다리 현장 바로 앞에 있던 옛 노송초등학교와 주변 13만2240㎡에 조성돼 2011년 10월 선보였다. 2008년 6월부터 국비 191억원을 들인 평화공원에는 위령탑, 평화기념관, 교육관 등이 들어섰다.

바깥 전시장에서도 노근리의 아픔을 만날 수 있다. 조각공원에는 노근리 사건의 모습을 재연한 조각 10여점이 있다. 양 회장은 유독 ‘모자상’ 앞에서 걸음을 멈췄다. “어쩌면 이 모자상이 노근리 사건이야. 당시 쌍굴에서 아이를 분만한 어미가 아이에게 젖을 물린 뒤 총상으로 숨졌어. 이후 아이가 계속 울어 미군 총질이 계속되자 결국 아이를 다리 밖으로 내놓을 수밖에 없었어.” 양 회장은 이내 눈시울이 붉어졌다.

노근리 쌍굴다리는 2003년 6월 문화재청 등록문화재 59호로 지정됐다. 전쟁 뒤 미군은 사건을 은폐하려고 총탄이 박히거나 탄흔이 있던 쌍굴다리 곳곳을 시멘트로 덮었다. 양 회장 등 유족들이 나서 바로잡았다. “소방차 물대포를 쏴 시멘트 덧칠을 벗겨내자 미군이 쏜 포탄과 탄흔이 그대로 드러났어. 참 나쁜 사람들이야.” 유족회 등은 쌍굴다리에 수십발 총알이 박혀 있는 곳은 세모, 탄흔이 있는 곳은 네모, 포탄 흔적이 있는 곳은 동그라미 등으로 표시해 그대로 두고 역사교육 현장으로 활용하고 있다. 이곳에선 2003년부터 초·중·고 학생들을 대상으로 노근리 인권 백일장·독후감 대회가 열리고, 2005년부터 세계 대학생 인권 평화 캠프가 개최되고 있다. 2일 오후 이곳에 들른 정성복(41·울산시)씨는 “말로만 듣던 노근리 사건 현장을 보니 마음이 짠하다. 다시는 이런 비극이 되풀이되지 않아야 한다”고 말했다.

길 건너 노근리평화공원은 조성 4년 만에 역사교육 현장으로 자리를 잡아 가고 있다. 지난해 12만여명이 다녀간 데 이어 올해도 6월까지 6만여명이 다녀갔다. 중동호흡기증후군(메르스) 여파로 주춤하긴 했지만 한달에 1만명꼴로 시민들이 찾고 있다. 노근리 유족회는 오는 23일 이곳에서 노근리 사건 65돌 위령제를 지내고, 노근리평화재단은 다음달 5일 전국의 초등학교 4~6학년을 모아 이곳에서 역사 캠프를 열 참이다.

작고한 전 유족회장 등 노력

■ 노근리 사건, 세상에 나오다

양 회장은 노근리 사건을 세상에 알린 정은용(지난해 작고) 전 유족회장과 정 전 회장의 아들인 정구도(60) 노근리평화재단 이사장 등과 함께 노근리 사건의 산증인으로 불린다. 당시 경찰이던 정 전 회장은 노근리 사건 10년 뒤인 1960년 10월 처음으로 미국 정부에 공식 사과와 손해배상 청구를 했다. 그는 노근리 실화 소설 <그대 우리의 아픔을 아는가>를 냈으며, ‘노근리 미군 양민학살사건 대책위원회’를 꾸려 노근리 사건을 세상에 알리는 데 힘썼다. 정 이사장도 대책위 대변인을 맡아 미국 국립문서보관소에서 노근리 사건 관련 주요 자료를 확보·공개한 데 이어, 논문 등을 통해 노근리 사건 진상규명 등을 촉구했다.

이들은 미국 대사관·청와대 등에 끈질기게 진상규명을 요구했고 1999년 9월30일 <에이피>(AP)의 노근리 관련 보도에 이어 한·미 정부의 진상규명 활동을 이끌어 냈다. 이후 3차례 미국으로 건너가 노근리 상황을 증언하기도 했다. “꼭 이 일은 세상에 알려야 한다는 마음으로 미국에 갔지. 증언이 너무 생생하니까 그들도 믿더군.”

드디어 2004년 2월 ‘노근리 사건 희생자 심사 및 명예회복에 관한 특별법’이 만들어지고, 노근리 사건 희생자 심사와 명예회복 활동이 시작됐다.

■ 역사교육 현장으로 자리잡다

이런 노력으로 탄생한 것이 노근리평화공원이다. 노근리평화공원은 노근리 쌍굴다리 현장 바로 앞에 있던 옛 노송초등학교와 주변 13만2240㎡에 조성돼 2011년 10월 선보였다. 2008년 6월부터 국비 191억원을 들인 평화공원에는 위령탑, 평화기념관, 교육관 등이 들어섰다.

바깥 전시장에서도 노근리의 아픔을 만날 수 있다. 조각공원에는 노근리 사건의 모습을 재연한 조각 10여점이 있다. 양 회장은 유독 ‘모자상’ 앞에서 걸음을 멈췄다. “어쩌면 이 모자상이 노근리 사건이야. 당시 쌍굴에서 아이를 분만한 어미가 아이에게 젖을 물린 뒤 총상으로 숨졌어. 이후 아이가 계속 울어 미군 총질이 계속되자 결국 아이를 다리 밖으로 내놓을 수밖에 없었어.” 양 회장은 이내 눈시울이 붉어졌다.

노근리 쌍굴다리는 2003년 6월 문화재청 등록문화재 59호로 지정됐다. 전쟁 뒤 미군은 사건을 은폐하려고 총탄이 박히거나 탄흔이 있던 쌍굴다리 곳곳을 시멘트로 덮었다. 양 회장 등 유족들이 나서 바로잡았다. “소방차 물대포를 쏴 시멘트 덧칠을 벗겨내자 미군이 쏜 포탄과 탄흔이 그대로 드러났어. 참 나쁜 사람들이야.” 유족회 등은 쌍굴다리에 수십발 총알이 박혀 있는 곳은 세모, 탄흔이 있는 곳은 네모, 포탄 흔적이 있는 곳은 동그라미 등으로 표시해 그대로 두고 역사교육 현장으로 활용하고 있다. 이곳에선 2003년부터 초·중·고 학생들을 대상으로 노근리 인권 백일장·독후감 대회가 열리고, 2005년부터 세계 대학생 인권 평화 캠프가 개최되고 있다. 2일 오후 이곳에 들른 정성복(41·울산시)씨는 “말로만 듣던 노근리 사건 현장을 보니 마음이 짠하다. 다시는 이런 비극이 되풀이되지 않아야 한다”고 말했다.

길 건너 노근리평화공원은 조성 4년 만에 역사교육 현장으로 자리를 잡아 가고 있다. 지난해 12만여명이 다녀간 데 이어 올해도 6월까지 6만여명이 다녀갔다. 중동호흡기증후군(메르스) 여파로 주춤하긴 했지만 한달에 1만명꼴로 시민들이 찾고 있다. 노근리 유족회는 오는 23일 이곳에서 노근리 사건 65돌 위령제를 지내고, 노근리평화재단은 다음달 5일 전국의 초등학교 4~6학년을 모아 이곳에서 역사 캠프를 열 참이다.

작고한 전 유족회장 등 노력

AP보도뒤 명예회복 특별법

위령탑 등 평화공원 열었지만

예산 탓 애초 계획 흐지부지

유족 보상도 정부는 발빼

“4·3평화공원 보면 부러워” ■ 끝날 때까지 끝나지 않았다 하지만 아쉬움이 크다. 애초 계획됐던 야외음악당 등이 예산 부족으로 들어서지 못했으며, 조경 공사는 아직까지 마무리되지 않았다. 유족들의 아쉬움은 더 크다. 노근리 특별법 제정과 함께 희생자 명예회복 차원에서 희생자 226명(사망 150명, 행방불명 13명, 후유 장애 63명)과 유족 2240명이 심사 결정됐지만 이들에 대한 어떤 보상도 이뤄지지 않고 있다. 양 회장은 “실제 희생자는 300~400명 이상이다. 제대로 된 추가 조사가 이뤄져야 한다. 보도연맹 사건 등 다른 한국전쟁 민간인 희생자들에 대한 보상은 이뤄지고 있지만 유독 노근리 사건 희생자와 유족에 대한 배·보상은 미군이 저지른 사건이라는 이유로 정부가 발을 빼고 있다. 전쟁은 끝났지만 유족들의 전쟁 같은 삶은 끝나지 않았다”고 했다. 노근리평화공원을 위탁 운영하고 있는 노근리평화재단 정구도 이사장은 “같은 이름의 평화공원인데 솔직히 제주 4·3평화공원을 보면 부러운 게 한두가지가 아니다. 바다 건너에 4·3공원이 있다면 뭍에선 노근리공원이 같은 역할을 하고 있다. 충북도 등의 관심이 필요하다. 아울러 중앙·지방 정부는 책임 소재, 예산 탓만 할 게 아니라 가슴으로 희생자와 유족을 도와야 한다. 이들의 한이 너무 크다”고 말했다. 영동/글·사진 오윤주 기자 sting@hani.co.kr

양해찬 희생자 유족회장

“미군이 마을 비우라더니

피란길 민간인에 폭격했어

우리 마을은 7월말만 되면

제사가 이어져, 떼제사지” ■ 노근리 사건의 시작 한국전쟁 때 이런 곳에 어떻게, 왜 미군이 들어왔을까 하는 생각이 들 정도로, 지금도 고즈넉한 산골마을이다. 양씨는 대를 이어 이 마을에 살고 있다. “전에는 이 마을에 70가구, 이웃 주곡리에 100여가구가 살 정도로 꽤 큰 동네였지. 벼·콩 등 농사가 잘됐거든. 노근리 사건 터지고 난 뒤 정내미 떨어진다고 다들 떴고, 나이 드신 분들은 돌아가시고 해서 이젠 몇집 안 남았어.” 이 마을에서 노근리 사건이 벌어진 영동군 황간면 노근리 경부선 철도 쌍굴다리(서울 기점 225㎞) 현장까진 10㎞ 남짓하다. 그는 집을 나서 좁은 길에 들어서자 꼭 65년 전 1950년 7월25일 10살 ‘해찬이’로 돌아갔다. “꼭 지금처럼 더웠어. 뙤약볕이 말도 못했어”라고 운을 뗐다. “7월23일 미군들이 와서 마을을 소개(비우라)하라더니, 25일 저녁때 다시 와 피란시켜 준다며 주민들을 모두 내몰았어. 우리 4남매는 영문도 모르고 이불 하나 달랑 지고 할머니·아버지·어머니 따라 피란길에 올랐지. 하지만 이튿날 정오 미군 비행기 2대가 폭격하더니 할머니·형·동생을 한꺼번에 앗아갔어. 하반신에 포탄을 맞은 어머니가 피범벅이 돼서도 나를 안아주지 않았으면 죽었을지 몰라. 그 뒤 다리에 총상까지 입고 3일 동안 쌍굴에 갇혀 있다 5일 만에 살아서 집에 갔으니 어떻게 잊을 수 있겠어.” 그는 총알이 지나간 왼쪽 다리를 가리켰다. “우리 마을은 7월말만 되면 제사가 이어져. ‘떼제사’인 셈이지. 이런 마을이 어디 또 있겠어. 7월은 잔인해. 너무 무서워.” 그는 노근리 사건은 미군의 오판이 빚은 참극이라고 했다. “그때 마을 길은 지게짐 지고 다니던 작은 농로였는데 미군들은 그 길이 인민군이 다니는 길로 잘못 알고 대전차 지뢰까지 묻고 주민들을 내몰았지. 그게 비극의 시작이었어.”

AP보도뒤 명예회복 특별법

위령탑 등 평화공원 열었지만

예산 탓 애초 계획 흐지부지

유족 보상도 정부는 발빼

“4·3평화공원 보면 부러워” ■ 끝날 때까지 끝나지 않았다 하지만 아쉬움이 크다. 애초 계획됐던 야외음악당 등이 예산 부족으로 들어서지 못했으며, 조경 공사는 아직까지 마무리되지 않았다. 유족들의 아쉬움은 더 크다. 노근리 특별법 제정과 함께 희생자 명예회복 차원에서 희생자 226명(사망 150명, 행방불명 13명, 후유 장애 63명)과 유족 2240명이 심사 결정됐지만 이들에 대한 어떤 보상도 이뤄지지 않고 있다. 양 회장은 “실제 희생자는 300~400명 이상이다. 제대로 된 추가 조사가 이뤄져야 한다. 보도연맹 사건 등 다른 한국전쟁 민간인 희생자들에 대한 보상은 이뤄지고 있지만 유독 노근리 사건 희생자와 유족에 대한 배·보상은 미군이 저지른 사건이라는 이유로 정부가 발을 빼고 있다. 전쟁은 끝났지만 유족들의 전쟁 같은 삶은 끝나지 않았다”고 했다. 노근리평화공원을 위탁 운영하고 있는 노근리평화재단 정구도 이사장은 “같은 이름의 평화공원인데 솔직히 제주 4·3평화공원을 보면 부러운 게 한두가지가 아니다. 바다 건너에 4·3공원이 있다면 뭍에선 노근리공원이 같은 역할을 하고 있다. 충북도 등의 관심이 필요하다. 아울러 중앙·지방 정부는 책임 소재, 예산 탓만 할 게 아니라 가슴으로 희생자와 유족을 도와야 한다. 이들의 한이 너무 크다”고 말했다. 영동/글·사진 오윤주 기자 sting@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)