부산 동구 좌천동 증산공원에 있는 증산왜성 2곽 성벽. 시멘트를 곳곳에 덧칠해 옹벽이 된 상태이다. 부산/김영동 기자

역사의 블랙박스 ‘왜성 재발견’ ② 부산 증산왜성 등 4개성

왜군 선봉을 맡은 고니시 유키나가(小西行長)는 선조 25년(1592년) 음력 4월13일 아침 대군을 이끌고 쓰시마를 출발해 이날 저녁 부산 앞바다에 도착했다. 왜군의 첫 공격목표는 부산진성이었다.

부산 동구 좌천동에 있었던 부산진성은 첨절제사 정발 장군이 지키고 있었다. 왜군 침략 보고를 받은 정발 장군은 급히 군사와 백성을 끌어모았지만, 그 수는 수백명에 불과했다.

왜군은 다음날인 14일 아침 부산진성을 겹겹이 에워싸고 “길을 빌려달라”는 내용의 목판을 성 앞에 세웠다. 정발 장군은 이를 무시했다. 왜군은 조총을 쏘며 공격했고, 조선군은 화살과 돌을 던지며 성을 지켰다. 정발 장군은 성의 서문에서 분투했지만, 수적 열세에 밀려 전사했다. 이날 오후 부산진성은 왜군 손에 떨어졌다. 왜군은 임진왜란 첫 전투인 부산진성 전투에서 최후까지 용맹하게 그들을 막아선 정발 장군을 ‘검은 옷을 입은 장군’(흑의장군)으로 기록하고 있다.

임진왜란 초기 왜군은 부산항이 한눈에 내려다보이는 부산 동구 범일동·좌천동의 해발 130m 증산 꼭대기를 깎고 일본식 석성을 쌓아 7년 전쟁 기간 내내 이 성을 사용했다. 조선에 건설된 최초의 왜성인 ‘증산왜성’이다.

왜군은 또 증산왜성에서 동쪽으로 1㎞가량 떨어진 곳에 지성 격인 자성대왜성을 쌓았다. 본성인 증산왜성 방어와 해상 보급로 확보를 위해서였다. 이어 왜군은 부산 앞바다를 감시하려고 영도 동삼동 언덕 또는 현재 한국해양대가 있는 영도 앞 조도로 추정되는 추목도에도 왜성을 세웠다. 경남 거제 쪽에서 들어오는 조선 수군을 감시하려고 중구 중앙동 옛 부산시청사 쪽엔 박문구왜성을 쌓았다. 증산왜성과 주변 3개의 지성이 유기적인 방어체계를 구축한 것이다.

이로써 부산은 왜군에게 임진왜란을 시작하고부터 1598년 일본으로 철수할 때까지 병력 보충, 전쟁 물자 보급, 일본 본토와의 연락을 위한 전진기지 구실을 했다.

하지만 이순신 장군이 이끄는 조선 수군의 위력 앞에서 이들 4개 왜성은 방어기지 구실밖에 못했다. 전라좌수사 이순신, 전라우수사 이억기, 경상우수사 원균 등은 전함 166척으로 연합함대를 편성해 1592년 9월1일 왜군의 본거지였던 부산포 앞바다로 진출했다. 당시 부산포에 정박해 있던 왜군 함선은 430여척에 이르렀다.

조선 수군 전함대는 길게 늘어서는 장사진(長蛇陣)을 펼쳐 포구로 돌진했다. 왜군은 배를 버리고 육지로 올라가 조총을 쏘며 저항했다. 조선 수군은 이날 밤 전투를 마치고 돌아갈 때까지 왜군 함선 100여척을 격침시키거나 불태웠다. 부산포해전 이후 왜군은 조선 수군의 공격에 대해서는 정면 대응을 피하고 왜성에 틀어박혀 해전을 회피하는 전법을 주로 사용했다.

부산시는 부산포해전 승전을 기념해 이날의 양력 날짜인 10월5일을 ‘부산시민의 날’로 1980년 지정했다. 부산 중구 용두산공원에 가면 부산항을 바라보며 우뚝 서 있는 이순신 장군 동상을 볼 수 있다.

왜군, 5개월간 1만여명 동원 건설

왜군은 또 증산왜성에서 동쪽으로 1㎞가량 떨어진 곳에 지성 격인 자성대왜성을 쌓았다. 본성인 증산왜성 방어와 해상 보급로 확보를 위해서였다. 이어 왜군은 부산 앞바다를 감시하려고 영도 동삼동 언덕 또는 현재 한국해양대가 있는 영도 앞 조도로 추정되는 추목도에도 왜성을 세웠다. 경남 거제 쪽에서 들어오는 조선 수군을 감시하려고 중구 중앙동 옛 부산시청사 쪽엔 박문구왜성을 쌓았다. 증산왜성과 주변 3개의 지성이 유기적인 방어체계를 구축한 것이다.

이로써 부산은 왜군에게 임진왜란을 시작하고부터 1598년 일본으로 철수할 때까지 병력 보충, 전쟁 물자 보급, 일본 본토와의 연락을 위한 전진기지 구실을 했다.

하지만 이순신 장군이 이끄는 조선 수군의 위력 앞에서 이들 4개 왜성은 방어기지 구실밖에 못했다. 전라좌수사 이순신, 전라우수사 이억기, 경상우수사 원균 등은 전함 166척으로 연합함대를 편성해 1592년 9월1일 왜군의 본거지였던 부산포 앞바다로 진출했다. 당시 부산포에 정박해 있던 왜군 함선은 430여척에 이르렀다.

조선 수군 전함대는 길게 늘어서는 장사진(長蛇陣)을 펼쳐 포구로 돌진했다. 왜군은 배를 버리고 육지로 올라가 조총을 쏘며 저항했다. 조선 수군은 이날 밤 전투를 마치고 돌아갈 때까지 왜군 함선 100여척을 격침시키거나 불태웠다. 부산포해전 이후 왜군은 조선 수군의 공격에 대해서는 정면 대응을 피하고 왜성에 틀어박혀 해전을 회피하는 전법을 주로 사용했다.

부산시는 부산포해전 승전을 기념해 이날의 양력 날짜인 10월5일을 ‘부산시민의 날’로 1980년 지정했다. 부산 중구 용두산공원에 가면 부산항을 바라보며 우뚝 서 있는 이순신 장군 동상을 볼 수 있다.

왜군, 5개월간 1만여명 동원 건설

이순신과의 부산포해전서 대패뒤

도망쳐 들어와 방어로 전략 전환

이젠 높이 5~6m 1.2㎞ 길이만 남아 ■증산왜성

초기 증산왜성은 진지 정도의 기본적 군사 구조물만 갖추고 있었던 것으로 추정된다. 증산왜성이 본격 축성된 때는 1593년 3월이다. 왜장 모리 데루모토(毛利輝元)가 8월까지 5개월 동안 1만여명을 동원해 성을 만들었다. 왜군은 부산진성을 파괴해 증산왜성에 필요한 석재를 조달했다.

증산왜성은 모리 데루모토가 지켰다. 모리는 왜군 장수 가운데 가장 많은 3만명의 병사를 이끌고 조선에 건너왔다. 그는 경상도 지역에서 후방 병참선을 확보하는 임무를 맡았다. 전진기지 구실을 하는 증산왜성에 주둔한 것도 이 때문이었다. 7년 전쟁 동안 그의 뚜렷한 전투기록은 찾아볼 수 없다.

왜성은 산꼭대기나 산허리를 깎아 가장 높은 곳에 전투지휘소인 천수각을 세워 주위에 본성곽을 구축하고, 그 아래쪽으로 여러 단계의 성곽을 겹겹이 두르는 모양새를 하고 있다. 증산왜성은 본성곽인 제1곽부터 차례로 제4곽까지 갖추고 있었다. 남아 있는 성벽의 전체 길이는 1200m가량이며 높이는 5~6m이다. 증산왜성 대부분 지역은 현재 증산공원으로 지정돼 있고, 일부는 도서관, 아파트와 단독주택, 농경지로 사용되고 있다.

증산왜성 3곽의 동북쪽 끝자락에는 부산 동구도서관이 들어서 있다. 이쪽 성벽은 도서관이 지어지면서 대부분 사라졌다. 도서관 뒤쪽 아래엔 3곽 성벽 일부분이 남아있다. 길이 70~100㎝, 두께 40~50㎝의 네모난 돌들이 성벽 기초를 이루고 있다.

초기 증산왜성은 진지 정도의 기본적 군사 구조물만 갖추고 있었던 것으로 추정된다. 증산왜성이 본격 축성된 때는 1593년 3월이다. 왜장 모리 데루모토(毛利輝元)가 8월까지 5개월 동안 1만여명을 동원해 성을 만들었다. 왜군은 부산진성을 파괴해 증산왜성에 필요한 석재를 조달했다.

증산왜성은 모리 데루모토가 지켰다. 모리는 왜군 장수 가운데 가장 많은 3만명의 병사를 이끌고 조선에 건너왔다. 그는 경상도 지역에서 후방 병참선을 확보하는 임무를 맡았다. 전진기지 구실을 하는 증산왜성에 주둔한 것도 이 때문이었다. 7년 전쟁 동안 그의 뚜렷한 전투기록은 찾아볼 수 없다.

왜성은 산꼭대기나 산허리를 깎아 가장 높은 곳에 전투지휘소인 천수각을 세워 주위에 본성곽을 구축하고, 그 아래쪽으로 여러 단계의 성곽을 겹겹이 두르는 모양새를 하고 있다. 증산왜성은 본성곽인 제1곽부터 차례로 제4곽까지 갖추고 있었다. 남아 있는 성벽의 전체 길이는 1200m가량이며 높이는 5~6m이다. 증산왜성 대부분 지역은 현재 증산공원으로 지정돼 있고, 일부는 도서관, 아파트와 단독주택, 농경지로 사용되고 있다.

증산왜성 3곽의 동북쪽 끝자락에는 부산 동구도서관이 들어서 있다. 이쪽 성벽은 도서관이 지어지면서 대부분 사라졌다. 도서관 뒤쪽 아래엔 3곽 성벽 일부분이 남아있다. 길이 70~100㎝, 두께 40~50㎝의 네모난 돌들이 성벽 기초를 이루고 있다.

도서관 맞은 편 증산공원으로 올라가는 계단엔 높이 4m가량의 2곽 성벽이 남아 있다. 계단 위 2곽 자리는 게이트볼 경기장과 쉼터로 바뀌었다. 쉼터 옆 산책길엔 5m가량 높이의 2곽 성벽이 길게 늘어서 있다. 성벽 각도는 비스듬하다. 왜성벽의 전형적인 모습이다.

남쪽으로 가면 한켠에 편편한 돌, 깨어부순 돌, 잘린 면에 나무 쐐기 형태가 남아 있는 돌이 눈에 들어온다. 나동욱 부산박물관 문화재조사팀장은 “성벽을 쌓기 위해 돌을 가공한 흔적으로 보인다. 검증이 필요하지만, 증산왜성지가 문화재 보호구역이 아니기 때문에 방치되고 있다”며 안타까워 했다.

증산공원 남동쪽의 증산왜성 4곽지역엔 현재 금성맨션이 들어서 있다. 이 곳의 동쪽 계단엔 높이 5m의 성벽 일부가 남아 있다.

증산공원 꼭대기로 가는 길에는 3~4m 높이의 1곽 성벽이 있는데, 곳곳이 시멘트로 얼룩졌다. 산 꼭대기에는 축구장 1개 면적의 1곽이 있다. 전투지휘소인 천수각이 있었던 곳으로 추정되는 1곽의 서쪽 모서리에는 농구장이 들어섰다. 남동쪽에는 동구가 만든 3층짜리 전망대가 있다.

1곽 자리에선 부산항 전체가 내려다보인다. 증산왜성의 방어를 돕는 요새 격 지성인 자성대왜성도 눈 아래 보인다. 나 팀장은 “증산왜성 꼭대기에서는 부산항을 오가는 배들을 한눈에 살필 수 있다. 왜군은 전략적 요충지인 증산에 조선 침략의 전진·병참기지를 구축해 7년 동안 전쟁을 치렀다. 본격적인 연구를 위해 증산왜성의 보존 대책이 필요하다”고 말했다.

도서관 맞은 편 증산공원으로 올라가는 계단엔 높이 4m가량의 2곽 성벽이 남아 있다. 계단 위 2곽 자리는 게이트볼 경기장과 쉼터로 바뀌었다. 쉼터 옆 산책길엔 5m가량 높이의 2곽 성벽이 길게 늘어서 있다. 성벽 각도는 비스듬하다. 왜성벽의 전형적인 모습이다.

남쪽으로 가면 한켠에 편편한 돌, 깨어부순 돌, 잘린 면에 나무 쐐기 형태가 남아 있는 돌이 눈에 들어온다. 나동욱 부산박물관 문화재조사팀장은 “성벽을 쌓기 위해 돌을 가공한 흔적으로 보인다. 검증이 필요하지만, 증산왜성지가 문화재 보호구역이 아니기 때문에 방치되고 있다”며 안타까워 했다.

증산공원 남동쪽의 증산왜성 4곽지역엔 현재 금성맨션이 들어서 있다. 이 곳의 동쪽 계단엔 높이 5m의 성벽 일부가 남아 있다.

증산공원 꼭대기로 가는 길에는 3~4m 높이의 1곽 성벽이 있는데, 곳곳이 시멘트로 얼룩졌다. 산 꼭대기에는 축구장 1개 면적의 1곽이 있다. 전투지휘소인 천수각이 있었던 곳으로 추정되는 1곽의 서쪽 모서리에는 농구장이 들어섰다. 남동쪽에는 동구가 만든 3층짜리 전망대가 있다.

1곽 자리에선 부산항 전체가 내려다보인다. 증산왜성의 방어를 돕는 요새 격 지성인 자성대왜성도 눈 아래 보인다. 나 팀장은 “증산왜성 꼭대기에서는 부산항을 오가는 배들을 한눈에 살필 수 있다. 왜군은 전략적 요충지인 증산에 조선 침략의 전진·병참기지를 구축해 7년 동안 전쟁을 치렀다. 본격적인 연구를 위해 증산왜성의 보존 대책이 필요하다”고 말했다.

해상 보급로 위한 자성대왜성

해상 보급로 위한 자성대왜성

부산 앞바다 감시 추목도왜성

조선 수군 감시 박문구왜성

훼손·멸실돼 “연구 지원 필요” ■자성대왜성 부산시 지정기념물 제7호 자성대왜성(부산진지성)은 동구 범일동의 해발 36m 구릉에 자리잡고 있다. 현재는 자성대공원이다. 이 성은 본성인 증산왜성의 방어를 돕는 요새 격인 지성으로 왜장 모리 데루모토 부자가 1593년 쌓았다. 자성대라는 이름 유래에 대해선 조선군의 부산진성을 모성으로 하고 그에 딸린 성을 뜻한다는 주장과, 임진왜란 당시 왜군이 낮은 구릉인 이곳에 자성을 만들고 장수가 지휘하는 장대를 세웠다는 뜻이라는 주장이 있다. 또 자성대왜성은 고니시 유키나가가 잠시 주둔했다는 이유로 고니시성이라고 불리기도 한다. 또 정유재란에 참전해 전쟁이 끝난 뒤 자성대왜성에 주둔했던 명나라 장수 만세덕의 공을 기리는 제단과 비석이 있었다고 해 만공대라고도 한다.

자성대왜성은 임진왜란 당시 바다와 맞닿아 있어 배를 정박시킬 수 있었다. 정유재란 때인 1598년 왜장들이 주고받은 편지글을 보면 “자성대왜성에 구덩이를 파서 배가 바다에서 들어올 수 있도록 했다”고 적혀 있다. 학계는 왜군이 일본 본토에서 싣고 온 보급물자와 병력을 자성대왜성을 통해 배치했을 것으로 보고 있다.

자성대공원 탐방길을 따라 올라가면 6m가량 높이의 2곽 성벽이 나타난다. 공원 꼭대기로 올라가면, 높이 7~8m의 1곽 성벽이 보인다. 북서쪽의 1곽 성벽 20m 구간은 왜성식의 비스듬한 성벽 모습을 그대로 간직하고 있다. 성벽은 비교적 옛 왜성의 모습을 그대로 보존하고 있다. 전쟁 뒤 조선 수군이 이 성을 보수해 사용했다고 한다. 일부 성벽에서는 돌들이 덧대어진 흔적이 나타났다. 나 팀장은 “왜군이 정유재란 때 성벽을 확장하고 고친 흔적”이라고 분석했다. 하지만 3곽 부분은 일제강점기 시가지 확장을 위한 매립공사로 대부분 땅에 파묻히거나 사라졌다.

자성대왜성은 임진왜란 당시 바다와 맞닿아 있어 배를 정박시킬 수 있었다. 정유재란 때인 1598년 왜장들이 주고받은 편지글을 보면 “자성대왜성에 구덩이를 파서 배가 바다에서 들어올 수 있도록 했다”고 적혀 있다. 학계는 왜군이 일본 본토에서 싣고 온 보급물자와 병력을 자성대왜성을 통해 배치했을 것으로 보고 있다.

자성대공원 탐방길을 따라 올라가면 6m가량 높이의 2곽 성벽이 나타난다. 공원 꼭대기로 올라가면, 높이 7~8m의 1곽 성벽이 보인다. 북서쪽의 1곽 성벽 20m 구간은 왜성식의 비스듬한 성벽 모습을 그대로 간직하고 있다. 성벽은 비교적 옛 왜성의 모습을 그대로 보존하고 있다. 전쟁 뒤 조선 수군이 이 성을 보수해 사용했다고 한다. 일부 성벽에서는 돌들이 덧대어진 흔적이 나타났다. 나 팀장은 “왜군이 정유재란 때 성벽을 확장하고 고친 흔적”이라고 분석했다. 하지만 3곽 부분은 일제강점기 시가지 확장을 위한 매립공사로 대부분 땅에 파묻히거나 사라졌다.

공원 꼭대기인 1곽의 한쪽에는 체육시설과 쉼터가 있다. 전투지휘소인 천수각은 1곽 북서쪽에 있었던 것으로 추정되는데, 현재 배드민턴 경기장이 들어서 있다. 남서쪽에는 조선군의 전투지휘소인 진남대가 있고, 바로 옆에는 명나라 장수로 정유재란 때 참전했다가 조선으로 귀화한 천만리 장군의 비석이 세워져 있다. 모두 해방 이후 세워진 것이다.

자성대공원 동남쪽에 있는 조선통신사 역사관의 뒤편엔 자성대왜성 2곽 성벽 일부가 남아 있다. 하지만 콘크리트 옹벽 구조물이 성벽을 대부분 가린 상태다. 나 팀장은 “제대로 된 조사 없이 2곽 성벽 앞에 그대로 옹벽을 설치했다”며 안타까워했다.

공원 꼭대기인 1곽의 한쪽에는 체육시설과 쉼터가 있다. 전투지휘소인 천수각은 1곽 북서쪽에 있었던 것으로 추정되는데, 현재 배드민턴 경기장이 들어서 있다. 남서쪽에는 조선군의 전투지휘소인 진남대가 있고, 바로 옆에는 명나라 장수로 정유재란 때 참전했다가 조선으로 귀화한 천만리 장군의 비석이 세워져 있다. 모두 해방 이후 세워진 것이다.

자성대공원 동남쪽에 있는 조선통신사 역사관의 뒤편엔 자성대왜성 2곽 성벽 일부가 남아 있다. 하지만 콘크리트 옹벽 구조물이 성벽을 대부분 가린 상태다. 나 팀장은 “제대로 된 조사 없이 2곽 성벽 앞에 그대로 옹벽을 설치했다”며 안타까워했다.

■추목도왜성·박문구왜성

추목도왜성은 부산항 앞바다로 들어오는 선박을 감시하는 목적으로 세워졌다. 영도에 있는 구릉과 산, 섬에선 맞은 편에 있는 감만동과 신선대까지 관측이 용이하기 때문이다. 하지만 이 왜성의 위치는 정확하게 확인되지 않고 있다. 학계는 영도구 동삼동 해안 구릉 위에 있었거나, 현재 한국해양대가 있는 영도 앞 조도에 있었을 것으로 추정하고 있다.

박문구왜성은 용두산에서 남쪽으로 이어지는 용미산에 있었다고 하는데, 부산항 매립 등 개발 바람에 휘말려 현재 용미산은 흔적도 없이 사라진 상태이다. 학계는 박문구왜성의 위치를 중구 중앙동 옛 부산시청사 주변으로 추정하고 있다. 현재 이곳엔 롯데백화점이 들어서 있다. 이 곳은 영도를 마주보는 폭 300m가량 좁은 해협으로, 경남 거제 쪽에서 부산항으로 들어오는 선박을 감시하고 공격하기 쉬운 위치다.

나 팀장은 “고고학자로서 아직까지 왜성의 위치를 제대로 파악하지 못하고 있는 것이 부끄럽다. 왜성의 기초적 연구 단계를 뛰어넘으려면 학계 뿐만 아니라 정부와 지자체의 지원이 필요하다”고 말했다.

■추목도왜성·박문구왜성

추목도왜성은 부산항 앞바다로 들어오는 선박을 감시하는 목적으로 세워졌다. 영도에 있는 구릉과 산, 섬에선 맞은 편에 있는 감만동과 신선대까지 관측이 용이하기 때문이다. 하지만 이 왜성의 위치는 정확하게 확인되지 않고 있다. 학계는 영도구 동삼동 해안 구릉 위에 있었거나, 현재 한국해양대가 있는 영도 앞 조도에 있었을 것으로 추정하고 있다.

박문구왜성은 용두산에서 남쪽으로 이어지는 용미산에 있었다고 하는데, 부산항 매립 등 개발 바람에 휘말려 현재 용미산은 흔적도 없이 사라진 상태이다. 학계는 박문구왜성의 위치를 중구 중앙동 옛 부산시청사 주변으로 추정하고 있다. 현재 이곳엔 롯데백화점이 들어서 있다. 이 곳은 영도를 마주보는 폭 300m가량 좁은 해협으로, 경남 거제 쪽에서 부산항으로 들어오는 선박을 감시하고 공격하기 쉬운 위치다.

나 팀장은 “고고학자로서 아직까지 왜성의 위치를 제대로 파악하지 못하고 있는 것이 부끄럽다. 왜성의 기초적 연구 단계를 뛰어넘으려면 학계 뿐만 아니라 정부와 지자체의 지원이 필요하다”고 말했다.

증산왜성 주소: 부산 동구 범일동 산 81-28. 근처 관광명소: 자성대공원, 동구 이바구길, 국제시장, 자갈치시장.

자성대왜성 주소: 부산 동구 범일동 590-5. 근처 관광명소: 동구 이바구길, 국제시장, 자갈치시장.

글·사진 김영동 기자 ydkim@hani.co.kr

도움말: 나동욱 부산박물관 문화재조사팀장

증산왜성 주소: 부산 동구 범일동 산 81-28. 근처 관광명소: 자성대공원, 동구 이바구길, 국제시장, 자갈치시장.

자성대왜성 주소: 부산 동구 범일동 590-5. 근처 관광명소: 동구 이바구길, 국제시장, 자갈치시장.

글·사진 김영동 기자 ydkim@hani.co.kr

도움말: 나동욱 부산박물관 문화재조사팀장

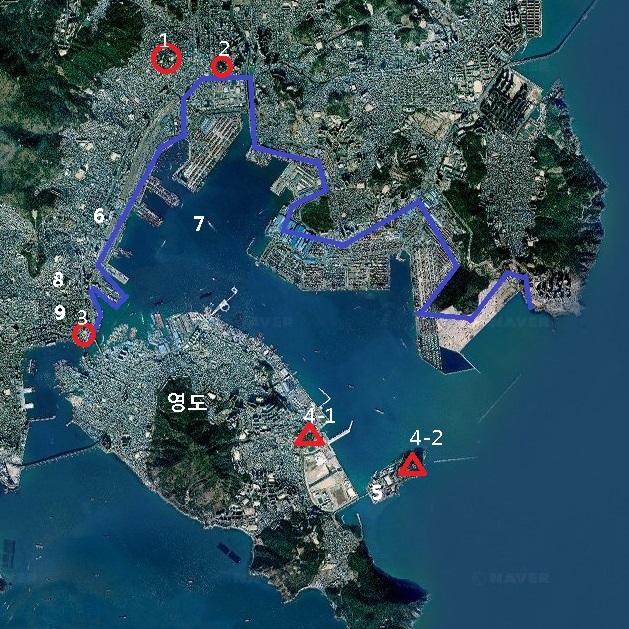

조선 침략의 전진기지 구실을 한 부산항 주변 왜성. 파란색 선: 1910년대 부산의 해안선, 1: 증산왜성, 2: 자성대왜성, 3: 박문구왜성(멸실), 4-1, 4-2: 추목도왜성 추정지), 5: 한국해양대, 6: 부산역, 7: 부산항 북항, 8: 부산 중구청, 9: 용두산공원

이순신과의 부산포해전서 대패뒤

도망쳐 들어와 방어로 전략 전환

이젠 높이 5~6m 1.2㎞ 길이만 남아 ■증산왜성

부산 동구 좌천동 증산공원에 있는 증산왜성 2곽 성벽. 성벽 아래 부분에 시멘트를 덧칠한 상태이다. 부산/김영동 기자

부산 동구 범일4동 동구도서관 바로 밑에 있는 증산왜성 3곽 성벽. 아랫쪽 부분은 큰 돌로 3곽 성벽의 기초를 이루고 있다. 위쪽으로는 현대식으로 돌을 쌓고 시멘트를 발라 옹벽이 된 상태이다. 부산/김영동 기자

부산 동구 좌천동 증산공원에 있는 증산왜성 1곽에서 동쪽 방향으로 바라본 모습. 자성대왜성이 바로 보인다. 부산/김영동 기자

부산 앞바다 감시 추목도왜성

조선 수군 감시 박문구왜성

훼손·멸실돼 “연구 지원 필요” ■자성대왜성 부산시 지정기념물 제7호 자성대왜성(부산진지성)은 동구 범일동의 해발 36m 구릉에 자리잡고 있다. 현재는 자성대공원이다. 이 성은 본성인 증산왜성의 방어를 돕는 요새 격인 지성으로 왜장 모리 데루모토 부자가 1593년 쌓았다. 자성대라는 이름 유래에 대해선 조선군의 부산진성을 모성으로 하고 그에 딸린 성을 뜻한다는 주장과, 임진왜란 당시 왜군이 낮은 구릉인 이곳에 자성을 만들고 장수가 지휘하는 장대를 세웠다는 뜻이라는 주장이 있다. 또 자성대왜성은 고니시 유키나가가 잠시 주둔했다는 이유로 고니시성이라고 불리기도 한다. 또 정유재란에 참전해 전쟁이 끝난 뒤 자성대왜성에 주둔했던 명나라 장수 만세덕의 공을 기리는 제단과 비석이 있었다고 해 만공대라고도 한다.

부산 동구 범일동의 자성대공원에 남아 있는 자성대왜성 1곽 성벽 모습. 원래 모습 그대로 남아 있다. 이 성벽 위에는 전투지휘소인 천수각이 있었던 것으로 보인다. 부산/김영동 기자

부산 동구 범일동의 자성대공원에 남아 있는 자성대왜성 2곽 성벽 모습. 아랫부분이 시멘트로 발라져 있어 원래 모습이 훼손된 상태이다. 부산/김영동 기자

부산 동구 범일동의 자성대공원 꼭대기 남서쪽에는 조선군 전투지휘소인 진남대가 세워졌다. 1974년 만들어진 것으로 자성대왜성과는 상관 없는 구조물이다. 부산/김영동 기자

부산 영도구 봉래산에서 바라본 부산 앞바다 모습. 부산항을 오고가는 선박들을 한눈에 확인할 수 있다. 정확한 위치가 확인되지 않은 추목도왜성은 영도구 쪽의 산이나 한국해양대가 있는 영도 앞 조도에 있었을 것으로 추정된다. 부산/김영동 기자

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)