[짬] 광주 시국촛불대회 사회자 백금렬씨

“박근혜를 조사불자~!” 걸걸한 목소리로 툭 던지는 한마디 한마디가 그야말로 촌철살인이다. ‘조사불자’는 ‘쪼아버리자’의 전라도 말이지만 ‘조사하자’는 뜻으로도 익힌다. 분노조차도 살짝 비틀어 웃음을 터뜨리게 하는 그만의 화법이다. 지난해 10월부터 매주 토요일 광주시 금남로에서 열리고 있는 촛불집회 단골 사회자 백금렬(45·사진)씨는 남도 입말을 살린 거침없는 구호로 신명을 이끌어내고 있다.

지난 11일 15차 광주시국촛불대회에서도 그는 “태극기들고 설치는 ‘좀비’들 땀새 걱정시러버서 이라고 많이들 나오셨소?”고 판을 열었다. 판소리 다섯바탕 소리를 공부하는 소리꾼인 그는 구수한 입담으로 광주 촛불집회장을 해학과 풍자의 판으로 만든다. 백씨는 14일 “아이고, 본부에서 시킹게 하는 일인디, 먼 인터뷰라요”라며 손사레부터 쳤다.

육아휴직중인 공립중학 한문교사

“박근혜를 조사불자~!” 걸걸한 목소리로 툭 던지는 한마디 한마디가 그야말로 촌철살인이다. ‘조사불자’는 ‘쪼아버리자’의 전라도 말이지만 ‘조사하자’는 뜻으로도 익힌다. 분노조차도 살짝 비틀어 웃음을 터뜨리게 하는 그만의 화법이다. 지난해 10월부터 매주 토요일 광주시 금남로에서 열리고 있는 촛불집회 단골 사회자 백금렬(45·사진)씨는 남도 입말을 살린 거침없는 구호로 신명을 이끌어내고 있다.

지난 11일 15차 광주시국촛불대회에서도 그는 “태극기들고 설치는 ‘좀비’들 땀새 걱정시러버서 이라고 많이들 나오셨소?”고 판을 열었다. 판소리 다섯바탕 소리를 공부하는 소리꾼인 그는 구수한 입담으로 광주 촛불집회장을 해학과 풍자의 판으로 만든다. 백씨는 14일 “아이고, 본부에서 시킹게 하는 일인디, 먼 인터뷰라요”라며 손사레부터 쳤다.

육아휴직중인 공립중학 한문교사

대학때 국악 끌려 스승 찾아다녀

교사풍물패…판소리 오바탕도 ‘독학’

지역방송 ‘국악프로’ 공동 진행도 “박근혜를 조사불자~”에 웃음판

“옳은 일이면 먼저 실천해야죠” 그의 본업은 광주의 한 공립중학교 한문 교사다. 지난해 2학기 때부터 육아휴직중인 그는 27개월 된 아이를 보살피는 짬에 토요일이면 금남로로 달려가 “촛불집회를 축제처럼 만드는 데 작은 힘”을 보태고 있다. 지역사회에서 그는 방송인으로 이름이 알려져 있다. 2008년 무렵 <광주문화방송>(MBC) 국악프로그램인 ‘얼씨구학당’에서 ‘말바우 아짐’ 지정남씨와 함께 공동 진행을 맡아 인기를 모았기 때문이다. 전남 보성의 벌교 출신인 그는 판소리와 국악을 운명처럼 만났다. 처음 판소리를 만난 것은 원광대 한문교육학과 1학년 여름방학 때였다. 그때껏 머리를 땋고 글을 읽는 학동들이 ‘남아있던’ 전남 구례의 한 전통 서당을 찾아가 겸산 안병탁 선생에게 한학을 공부할 때였다. “저녁에 닭 백숙을 묵으며 계곡에서 노는디 동갑 친구가 소리를 해요. 어찌나 좋던지….” 그때 배운 단가가 <쑥대머리>다. 개학하고 학내 판소리 동아리를 찾아갔지만, 소리를 하는 사람이 없었다. 누군가 “학교 후문 쪽에 소리하는 할아버지가 계신게 가봐라”고 해 만난 분이 임윤명 선생이다. 백씨는 ‘첫 선생 할아버지’와 한 집에서 2년동안 함께 살면서 동편제 강도근류 <흥보가>, <수궁가> 등 토막소리를 배웠다. 그런데도 국악에 대한 갈증은 더 깊어갔다. 전화번호부를 뒤져 서울의 한 사설 국악원으로 무턱대고 찾아갔더니, 소리 한 대목을 해 보라고 했다. 그의 소리를 듣던 한 국악인이 “전북 전주의 이일주(전북도 무형문화재 예능보유자) 선생을 찾아가서 배우라”고 소개해줬다. 1993년부터 2년 가까이 이일주 선생 문하에서 소리 공부를 했다. 94년 10월 국립국악원 주최로 열린 ‘제14회 전국국악경연대회’ 성악(소리)부문에서 금상을 받았다.

하지만 소리꾼의 길은 94년 12월 군 입대로 멈칫했다. 97년 2월 제대한 뒤에는 교사 임용시험을 준비했다. 솔직히 소리꾼의 길로 가는 것이 엄두가 나지 않았다. 98년 3월 경기도의 한 공립학교 교사로 발령받았다. 교사 풍물패에 가입해 활동하면서 그는 충남 예산의 민족음악원 유인상 악장을 스승으로 만나 사물놀이를 익혔다. “그곳에서 선생님이 김청만 선생께 고법(판소리 장단에 맞춰 북을 치는 법)을 배우시는 것을 보면서 저도 목이 근질근질하더라구요.” 다시 혼자서 다섯바탕 소리를 혼자서 공부했다. 2006년 광주의 중학교로 옮긴 뒤에도 그는 교사들의 풍물패 모임인 ‘광주전남교육문화연구회 솟터에서 우리 장단을 익히고 또 연습한다. 전주대사습과 보성소리축제에 나가 입상하기도 했다.

그의 소리는 집회 현장에서 대중들과 만날 때 빛을 발한다. 2003년 전북 새만금 방조제 앞에서 인간의 탐욕을 질타하는 <뱃노래>를 불러 사람들의 눈물을 빼놓기도 했다. 2008년 광우병 규탄 촛불문화제에선 미국산 쇠고기 수입을 풍자하는 창작 판소리를 지어 불렀다. 지금도 유튜브 등에서는 이명박 정부의 4대강 만행을 규탄하는 내용과 ‘<조선일보> 등을 보고 실명한 심봉사 이야기’를 다룬 그의 창작 판소리 공연 영상을 볼 수 있다. 지난해 11월 금남로에서 열린 고 백남기 농민의 넋을 추모하는 노제 때는 솟터의 씻김굿 연행에서 장구 장단을 맡았다. “소리나 장구나 북이나 다 잘하고 싶어요.(웃음)”

그는 98년부터 <녹색평론>을 구독하면서 생태주의를 일상 속에서 실천한다. 지인들의 기념일엔 ‘녹색평론’ 구독권을 선물할 정도다. 가깝게 지냈던 교사들에겐 “제 이별 선물로 환경단체 회원이 되어 달라”고 부탁한다. 2010년 결혼식 때 축의금을 받지 않고 ‘혼례굿’을 한 뒤 국수값 1만원씩을 기부받아 수익금 전액을 북녘동포돕기 단체에 기부하기도 했다. 한문 시간엔 쌀미(米)자를 풀면 팔(八)자가 두번 들어있다는 점을 들어 ‘88번의 농부의 손길이 담긴 밥을 남기면 안된다’고 가르친다. 급식을 먹을 때면 “밥 남기지 말라”고 소리친다. 이쑤시개를 2~3년동안 닳아질 때까지 사용하던 그는 요즘엔 아예 쓰지 않는다. “인간의 편리함만을 위해 자연을 훼손하는 것이 내가 느낀 불편함의 근원이라는 것을 알게 됐지요.”

부드럽고 겸손하지만 때론 외길로 가는 소신파다. “옳은 일이라고 생각하면 먼저 실천하자”는 게 그의 신념이다. 2012년 8월 민주노총이 주최한 ‘8·15 노동자 통일골든벨’ 행사에서 박근혜 새누리당 대선 예비후보를 “공천헌금 받아 처먹은 X”이라고 욕설을 한 혐의로 기소돼 명예훼손죄로 2014년 대법원에서 벌금형이 확정됐다. 지인들이 십시일반 모아 벌금을 납부해줬다. 그는 요즘도 최소형 중고차에 ‘박근혜 퇴진’ 펼침막을 붙이고 다닌다. “<조선일보>는 보지 말자”고 공개적으로 주장한다.

그는 삶이란 “타고난 거시기대로 가는 것”이라고 했다. 여기서 ‘거시기’는 ‘팔자’, 또는 ‘선택’ 모두 의미할 것 같다.

광주/글·사진 정대하 기자daeha@hani.co.kr

하지만 소리꾼의 길은 94년 12월 군 입대로 멈칫했다. 97년 2월 제대한 뒤에는 교사 임용시험을 준비했다. 솔직히 소리꾼의 길로 가는 것이 엄두가 나지 않았다. 98년 3월 경기도의 한 공립학교 교사로 발령받았다. 교사 풍물패에 가입해 활동하면서 그는 충남 예산의 민족음악원 유인상 악장을 스승으로 만나 사물놀이를 익혔다. “그곳에서 선생님이 김청만 선생께 고법(판소리 장단에 맞춰 북을 치는 법)을 배우시는 것을 보면서 저도 목이 근질근질하더라구요.” 다시 혼자서 다섯바탕 소리를 혼자서 공부했다. 2006년 광주의 중학교로 옮긴 뒤에도 그는 교사들의 풍물패 모임인 ‘광주전남교육문화연구회 솟터에서 우리 장단을 익히고 또 연습한다. 전주대사습과 보성소리축제에 나가 입상하기도 했다.

그의 소리는 집회 현장에서 대중들과 만날 때 빛을 발한다. 2003년 전북 새만금 방조제 앞에서 인간의 탐욕을 질타하는 <뱃노래>를 불러 사람들의 눈물을 빼놓기도 했다. 2008년 광우병 규탄 촛불문화제에선 미국산 쇠고기 수입을 풍자하는 창작 판소리를 지어 불렀다. 지금도 유튜브 등에서는 이명박 정부의 4대강 만행을 규탄하는 내용과 ‘<조선일보> 등을 보고 실명한 심봉사 이야기’를 다룬 그의 창작 판소리 공연 영상을 볼 수 있다. 지난해 11월 금남로에서 열린 고 백남기 농민의 넋을 추모하는 노제 때는 솟터의 씻김굿 연행에서 장구 장단을 맡았다. “소리나 장구나 북이나 다 잘하고 싶어요.(웃음)”

그는 98년부터 <녹색평론>을 구독하면서 생태주의를 일상 속에서 실천한다. 지인들의 기념일엔 ‘녹색평론’ 구독권을 선물할 정도다. 가깝게 지냈던 교사들에겐 “제 이별 선물로 환경단체 회원이 되어 달라”고 부탁한다. 2010년 결혼식 때 축의금을 받지 않고 ‘혼례굿’을 한 뒤 국수값 1만원씩을 기부받아 수익금 전액을 북녘동포돕기 단체에 기부하기도 했다. 한문 시간엔 쌀미(米)자를 풀면 팔(八)자가 두번 들어있다는 점을 들어 ‘88번의 농부의 손길이 담긴 밥을 남기면 안된다’고 가르친다. 급식을 먹을 때면 “밥 남기지 말라”고 소리친다. 이쑤시개를 2~3년동안 닳아질 때까지 사용하던 그는 요즘엔 아예 쓰지 않는다. “인간의 편리함만을 위해 자연을 훼손하는 것이 내가 느낀 불편함의 근원이라는 것을 알게 됐지요.”

부드럽고 겸손하지만 때론 외길로 가는 소신파다. “옳은 일이라고 생각하면 먼저 실천하자”는 게 그의 신념이다. 2012년 8월 민주노총이 주최한 ‘8·15 노동자 통일골든벨’ 행사에서 박근혜 새누리당 대선 예비후보를 “공천헌금 받아 처먹은 X”이라고 욕설을 한 혐의로 기소돼 명예훼손죄로 2014년 대법원에서 벌금형이 확정됐다. 지인들이 십시일반 모아 벌금을 납부해줬다. 그는 요즘도 최소형 중고차에 ‘박근혜 퇴진’ 펼침막을 붙이고 다닌다. “<조선일보>는 보지 말자”고 공개적으로 주장한다.

그는 삶이란 “타고난 거시기대로 가는 것”이라고 했다. 여기서 ‘거시기’는 ‘팔자’, 또는 ‘선택’ 모두 의미할 것 같다.

광주/글·사진 정대하 기자daeha@hani.co.kr

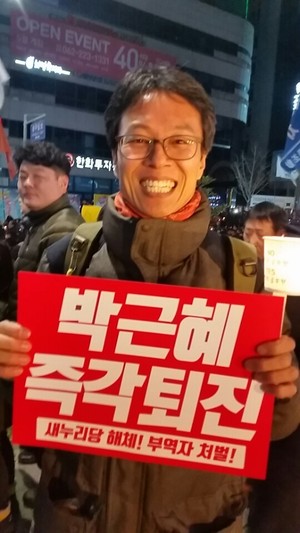

지난 11일 광주 금남로에서 열린 광주시국촛불대회에서 사회자 백금렬씨가 시민들과 함께 ‘임을 위한 행진곡’을 제창하고 있다.

대학때 국악 끌려 스승 찾아다녀

교사풍물패…판소리 오바탕도 ‘독학’

지역방송 ‘국악프로’ 공동 진행도 “박근혜를 조사불자~”에 웃음판

“옳은 일이면 먼저 실천해야죠” 그의 본업은 광주의 한 공립중학교 한문 교사다. 지난해 2학기 때부터 육아휴직중인 그는 27개월 된 아이를 보살피는 짬에 토요일이면 금남로로 달려가 “촛불집회를 축제처럼 만드는 데 작은 힘”을 보태고 있다. 지역사회에서 그는 방송인으로 이름이 알려져 있다. 2008년 무렵 <광주문화방송>(MBC) 국악프로그램인 ‘얼씨구학당’에서 ‘말바우 아짐’ 지정남씨와 함께 공동 진행을 맡아 인기를 모았기 때문이다. 전남 보성의 벌교 출신인 그는 판소리와 국악을 운명처럼 만났다. 처음 판소리를 만난 것은 원광대 한문교육학과 1학년 여름방학 때였다. 그때껏 머리를 땋고 글을 읽는 학동들이 ‘남아있던’ 전남 구례의 한 전통 서당을 찾아가 겸산 안병탁 선생에게 한학을 공부할 때였다. “저녁에 닭 백숙을 묵으며 계곡에서 노는디 동갑 친구가 소리를 해요. 어찌나 좋던지….” 그때 배운 단가가 <쑥대머리>다. 개학하고 학내 판소리 동아리를 찾아갔지만, 소리를 하는 사람이 없었다. 누군가 “학교 후문 쪽에 소리하는 할아버지가 계신게 가봐라”고 해 만난 분이 임윤명 선생이다. 백씨는 ‘첫 선생 할아버지’와 한 집에서 2년동안 함께 살면서 동편제 강도근류 <흥보가>, <수궁가> 등 토막소리를 배웠다. 그런데도 국악에 대한 갈증은 더 깊어갔다. 전화번호부를 뒤져 서울의 한 사설 국악원으로 무턱대고 찾아갔더니, 소리 한 대목을 해 보라고 했다. 그의 소리를 듣던 한 국악인이 “전북 전주의 이일주(전북도 무형문화재 예능보유자) 선생을 찾아가서 배우라”고 소개해줬다. 1993년부터 2년 가까이 이일주 선생 문하에서 소리 공부를 했다. 94년 10월 국립국악원 주최로 열린 ‘제14회 전국국악경연대회’ 성악(소리)부문에서 금상을 받았다.

광주 금남로 시국촛불대회에 참가한 박금렬씨.

연재짬

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)