[짬] 광주대 융합디자인학부 최준호 교수

“원래는 팠겠지만 닳아 떨어져 나갔겠지요. 떨어져 나간 것도 그대로 파야 하는 거예요.” 최준호(62·사진) 광주대 교수(융합디자인학부)는 지난 4일 추사 김정희(1786~1856)의 또 다른 명호(별호)인 ‘보담재인’(寶覃齋印)이 찍힌 인영(印影)을 보여주며 이렇게 말했다. 인영은 작품 속에 인장(도장)을 찍은 것이나 인보(인장 모음집)에서 찾을 수 있다. 보담재인은 추사가 1809년 중국 청나라에서 학자이자 서법가 웽팡강(翁方綱·1733~1818)을 만나 스승으로 삼은 뒤 썼던 명호다.

최 교수는 “인장이 닳아져 떨어져 나간 것도 그대로 본 떠 새기는 것이 모각(模刻)의 원칙”이라고 말했다.

‘김정희 인영 분석’ 국제학술지에 발표

“원래는 팠겠지만 닳아 떨어져 나갔겠지요. 떨어져 나간 것도 그대로 파야 하는 거예요.” 최준호(62·사진) 광주대 교수(융합디자인학부)는 지난 4일 추사 김정희(1786~1856)의 또 다른 명호(별호)인 ‘보담재인’(寶覃齋印)이 찍힌 인영(印影)을 보여주며 이렇게 말했다. 인영은 작품 속에 인장(도장)을 찍은 것이나 인보(인장 모음집)에서 찾을 수 있다. 보담재인은 추사가 1809년 중국 청나라에서 학자이자 서법가 웽팡강(翁方綱·1733~1818)을 만나 스승으로 삼은 뒤 썼던 명호다.

최 교수는 “인장이 닳아져 떨어져 나간 것도 그대로 본 떠 새기는 것이 모각(模刻)의 원칙”이라고 말했다.

‘김정희 인영 분석’ 국제학술지에 발표

청나라 다녀온 이후 별호 ‘보담재인’

최초로 4가지 나눠 공학적 차이 규명

“출처 불분명 ‘모각’ 인장은 위작 가능” 전각학·금석학 전공해 작품 활동도

“인장은 고문헌 내력 밝혀내는 도구” 최 교수는 최근 국제학술지 <퍼블릭 휴먼 리서치 디벨럽먼트>(IJPHRD)에 ‘동양예술 속 유사 인영의 기술적, 공학적 분석에 관한 연구’라는 논문을 발표했다. 추사가 사용한 수많은 명호 가운데 ‘보담재인’을 새긴 인영의 유형을 처음으로 네가지로 나눠 분석한 글이다. 보담재인은 추사의 인영 225방이 실린 〈완당인보>(阮堂印譜)에도 실려 있다. 추사가 제주도에 유배갈 때 가지고 갔던 인장들을 제자 박혜백이 찍어 모은 인보다. “보담재인은 거대 인장이지요. 가로 세로가 60.3×64.2㎜거든요. 인장은 1인치(25.4㎜) 예술이라고 하는데, 보담재인 인영은 2인치가 넘잖아요. 보담재인은 <완당인보>에 첫번째로 나오는 인영이지요.”

그런데 보담재인 인영은 20여 종의 인보에 혼재돼 있다. 조선 24대 임금 헌종 때 왕실 인장과 각종 인장 등을 모아 펴낸 우리나라 최초의 인보인 <보소당인존>(寶蘇堂印存)에도 실려 있다. 보소당(寶蘇堂)은 헌종이 쓰던 집의 별칭(당호)인데, 1904년 불이 나면서 인보에 실린 인장 실물도 타버렸다. <보소당인존>은 고종의 지시로 복원돼 전한다. 인장 원본이 사라진 상태에서 다른 곳에 보관돼 있던 인보를 보고 전각가들이 모각해 찍어 만든 것이다. 최 교수는 “<보소당인존> 28권에 ‘제작 의도가 불투명한 두 인장’이 실려 있는 점에 주목했다”고 말했다.

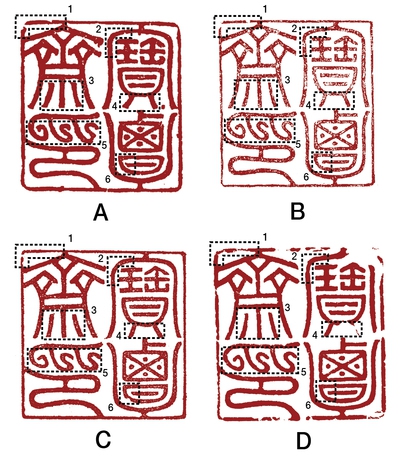

복제된 인장으로 찍은 인영은 판별하기가 매우 어렵다. 추사의 작품과 인보에 등재된 보담재인은 외형만을 단순 비교하면 같아 보인다고 한다. <완당인보>에 찍힌 원본 인영(A유형)뿐 아니라 고종의 지시로 <보소당인존>을 보고 모각한 인영(D유형)도 중요하다. “모각하라고 했던 이유가 분명하니까 가짜는 아니예요. 그게 인장의 세계지요. 모각한 인영은 한국국립고궁박물관에 보관돼 있는데 보물로 취급받아요.” 최 교수는 “모각 인장의 기록과 자료가 있는 것은 설령 모각 인장의 인영이 찍혔어도 가치가 더 있다”고 말했다.

그런데 보담재인 인영은 20여 종의 인보에 혼재돼 있다. 조선 24대 임금 헌종 때 왕실 인장과 각종 인장 등을 모아 펴낸 우리나라 최초의 인보인 <보소당인존>(寶蘇堂印存)에도 실려 있다. 보소당(寶蘇堂)은 헌종이 쓰던 집의 별칭(당호)인데, 1904년 불이 나면서 인보에 실린 인장 실물도 타버렸다. <보소당인존>은 고종의 지시로 복원돼 전한다. 인장 원본이 사라진 상태에서 다른 곳에 보관돼 있던 인보를 보고 전각가들이 모각해 찍어 만든 것이다. 최 교수는 “<보소당인존> 28권에 ‘제작 의도가 불투명한 두 인장’이 실려 있는 점에 주목했다”고 말했다.

복제된 인장으로 찍은 인영은 판별하기가 매우 어렵다. 추사의 작품과 인보에 등재된 보담재인은 외형만을 단순 비교하면 같아 보인다고 한다. <완당인보>에 찍힌 원본 인영(A유형)뿐 아니라 고종의 지시로 <보소당인존>을 보고 모각한 인영(D유형)도 중요하다. “모각하라고 했던 이유가 분명하니까 가짜는 아니예요. 그게 인장의 세계지요. 모각한 인영은 한국국립고궁박물관에 보관돼 있는데 보물로 취급받아요.” 최 교수는 “모각 인장의 기록과 자료가 있는 것은 설령 모각 인장의 인영이 찍혔어도 가치가 더 있다”고 말했다.

문제는 <보소당인존>에 실린 인장들 속에 다른 두 가지 유형의 보담재인 인영이 섞여 찍혀 있다는 점이다. 최 교수는 보담재인의 인영을 6가지 부분으로 세세하게 각도 등을 나눠 분석했다. “<완당인보>에 나오는 인영을 모각한 듯 한데 보(寶)와 담(覃)에 나온 각이 달라요. 넓이도 차이가 있고요. 또 다른 인영(C 유형)은 새겨진 글씨의 어깨선이 전혀 다르잖아요? 여기는 직각인데 여기는 둥그렇잖아요.” B·C 두 유형의 모각 기록은 지금까지 없다. <보소당인존>을 만들 때 인장을 찍은 사람도 아마 모르고 찍었을 것이라는 이야기다. 최 교수는 “추사의 작품에 B·C 유형의 인장이 찍혀 있으면 문제가 있는 작품이 될 수 있다는 의미”라고 말했다.

그는 이번 논문을 쓰면서도 우공이산(愚公移山)의 글쓰기 방식을 고수했다. “문제가 풀리지 않으면 풀릴 때까지 해당 작품들을 들여다보고 태평양에서 모래알 찾 듯 관련 자료를 뒤지는 방식”이다. 그는 이런 연구방법론을 통해 쓴 <추사, 명호처럼 살다>(2012·아미재)로 ‘제38회 월봉저작상’을 받기도 했다. 추사의 작품·간찰·인장·인영·서적 등에 나온 명호 343개를 13개 유형으로 나누고 작품 끝에 운처럼 붙어있는 글(말미구)을 분석해 낸 수작이다. 최 교수는 “그 책도 사실은 인장과 인영을 연구하기 위해 쓴 것”이라고 말했다.

문제는 <보소당인존>에 실린 인장들 속에 다른 두 가지 유형의 보담재인 인영이 섞여 찍혀 있다는 점이다. 최 교수는 보담재인의 인영을 6가지 부분으로 세세하게 각도 등을 나눠 분석했다. “<완당인보>에 나오는 인영을 모각한 듯 한데 보(寶)와 담(覃)에 나온 각이 달라요. 넓이도 차이가 있고요. 또 다른 인영(C 유형)은 새겨진 글씨의 어깨선이 전혀 다르잖아요? 여기는 직각인데 여기는 둥그렇잖아요.” B·C 두 유형의 모각 기록은 지금까지 없다. <보소당인존>을 만들 때 인장을 찍은 사람도 아마 모르고 찍었을 것이라는 이야기다. 최 교수는 “추사의 작품에 B·C 유형의 인장이 찍혀 있으면 문제가 있는 작품이 될 수 있다는 의미”라고 말했다.

그는 이번 논문을 쓰면서도 우공이산(愚公移山)의 글쓰기 방식을 고수했다. “문제가 풀리지 않으면 풀릴 때까지 해당 작품들을 들여다보고 태평양에서 모래알 찾 듯 관련 자료를 뒤지는 방식”이다. 그는 이런 연구방법론을 통해 쓴 <추사, 명호처럼 살다>(2012·아미재)로 ‘제38회 월봉저작상’을 받기도 했다. 추사의 작품·간찰·인장·인영·서적 등에 나온 명호 343개를 13개 유형으로 나누고 작품 끝에 운처럼 붙어있는 글(말미구)을 분석해 낸 수작이다. 최 교수는 “그 책도 사실은 인장과 인영을 연구하기 위해 쓴 것”이라고 말했다.

최 교수에게 인장 연구는 “고문헌의 가치와 역사를 알게 해주는 유용한 도구”다. 가짜 인장이 자주 등장하는 이유는, 작품 위조보다 가짜 인장을 통해 진품으로 둔갑시키는 것이 더 쉽기 때문이다. 그는 “출처가 불확실한 모각 인장을 찍은 작품은 위작일 수 있다. 추사 작품에 찍힌 인장들을 모두 재검토 해봐야 한다”고 강조했다.

홍익대 미대에서 동양화를 전공한 최 교수는 국립타이완사범대 미술대학원에서 ‘전각대가’ 왕북악 교수를 만나 전각학을 집중적으로 연마하고 소영휘 교수에게 금석학을 배웠다. 그는 타이완과 국내 전각 작품 공모전에서 수상하고 개인전을 열고 있는 작가이기도 하다.

“추사의 작품을 만나면 먼저 작품에 적혀 있는 말미구의 글부터 봐야지요. 작품에 찍힌 인영을 통해서도 추사 작품의 가치를 평가할 수 있다는 것을 제시하고 싶습니다.”

정대하 기자 daeha@hani.co.kr

최 교수에게 인장 연구는 “고문헌의 가치와 역사를 알게 해주는 유용한 도구”다. 가짜 인장이 자주 등장하는 이유는, 작품 위조보다 가짜 인장을 통해 진품으로 둔갑시키는 것이 더 쉽기 때문이다. 그는 “출처가 불확실한 모각 인장을 찍은 작품은 위작일 수 있다. 추사 작품에 찍힌 인장들을 모두 재검토 해봐야 한다”고 강조했다.

홍익대 미대에서 동양화를 전공한 최 교수는 국립타이완사범대 미술대학원에서 ‘전각대가’ 왕북악 교수를 만나 전각학을 집중적으로 연마하고 소영휘 교수에게 금석학을 배웠다. 그는 타이완과 국내 전각 작품 공모전에서 수상하고 개인전을 열고 있는 작가이기도 하다.

“추사의 작품을 만나면 먼저 작품에 적혀 있는 말미구의 글부터 봐야지요. 작품에 찍힌 인영을 통해서도 추사 작품의 가치를 평가할 수 있다는 것을 제시하고 싶습니다.”

정대하 기자 daeha@hani.co.kr

최준호 광주대 교수가 지난 4일 추사 김정희의 작품 속에 찍힌 `보담재인' 인영에 대해 설명하고 있다. 정대하 기자

청나라 다녀온 이후 별호 ‘보담재인’

최초로 4가지 나눠 공학적 차이 규명

“출처 불분명 ‘모각’ 인장은 위작 가능” 전각학·금석학 전공해 작품 활동도

“인장은 고문헌 내력 밝혀내는 도구” 최 교수는 최근 국제학술지 <퍼블릭 휴먼 리서치 디벨럽먼트>(IJPHRD)에 ‘동양예술 속 유사 인영의 기술적, 공학적 분석에 관한 연구’라는 논문을 발표했다. 추사가 사용한 수많은 명호 가운데 ‘보담재인’을 새긴 인영의 유형을 처음으로 네가지로 나눠 분석한 글이다. 보담재인은 추사의 인영 225방이 실린 〈완당인보>(阮堂印譜)에도 실려 있다. 추사가 제주도에 유배갈 때 가지고 갔던 인장들을 제자 박혜백이 찍어 모은 인보다. “보담재인은 거대 인장이지요. 가로 세로가 60.3×64.2㎜거든요. 인장은 1인치(25.4㎜) 예술이라고 하는데, 보담재인 인영은 2인치가 넘잖아요. 보담재인은 <완당인보>에 첫번째로 나오는 인영이지요.”

추사가 사용한 수많은 명호 가운데 ‘보담재인’을 새긴 인영의 네 가지 유형. 최준호 교수 제공

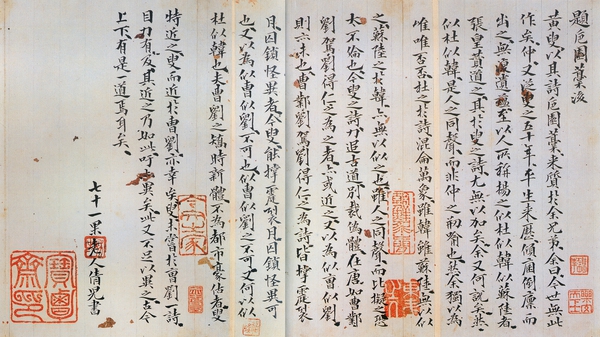

추사 김정희의 아들 김상무가 대필한 것으로 보이는 `제치원고후'엔 <완당인보>에 나오는 추사의 인영 보담재인이 찍혀 가치가 높다는 게 최준호 교수의 주장이다. 최준호 교수 제공

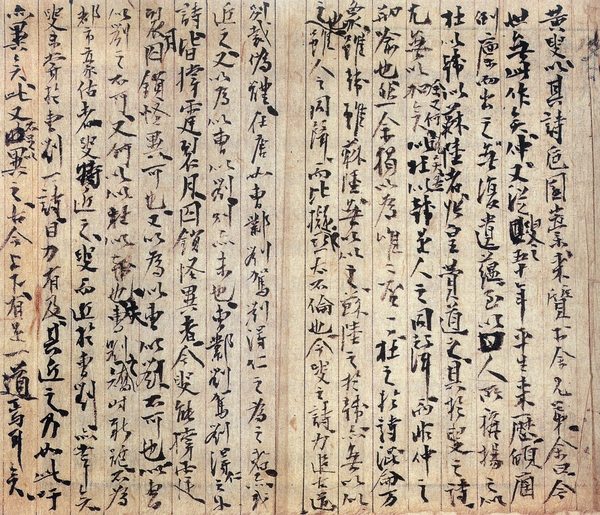

추사 김정희의 친필 `제치원고후'(규격 미상). 최준호 교수 제공

연재짬

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)