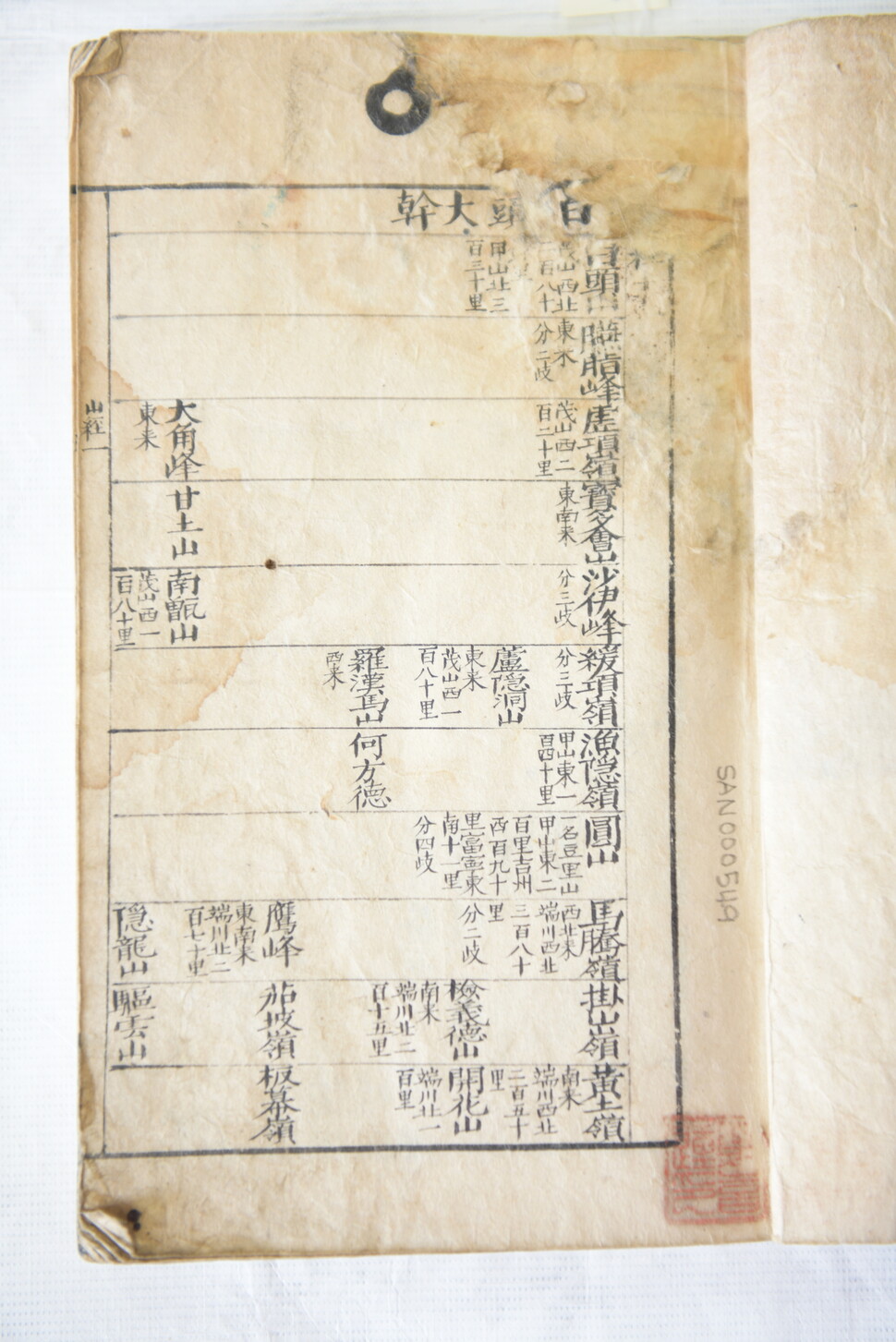

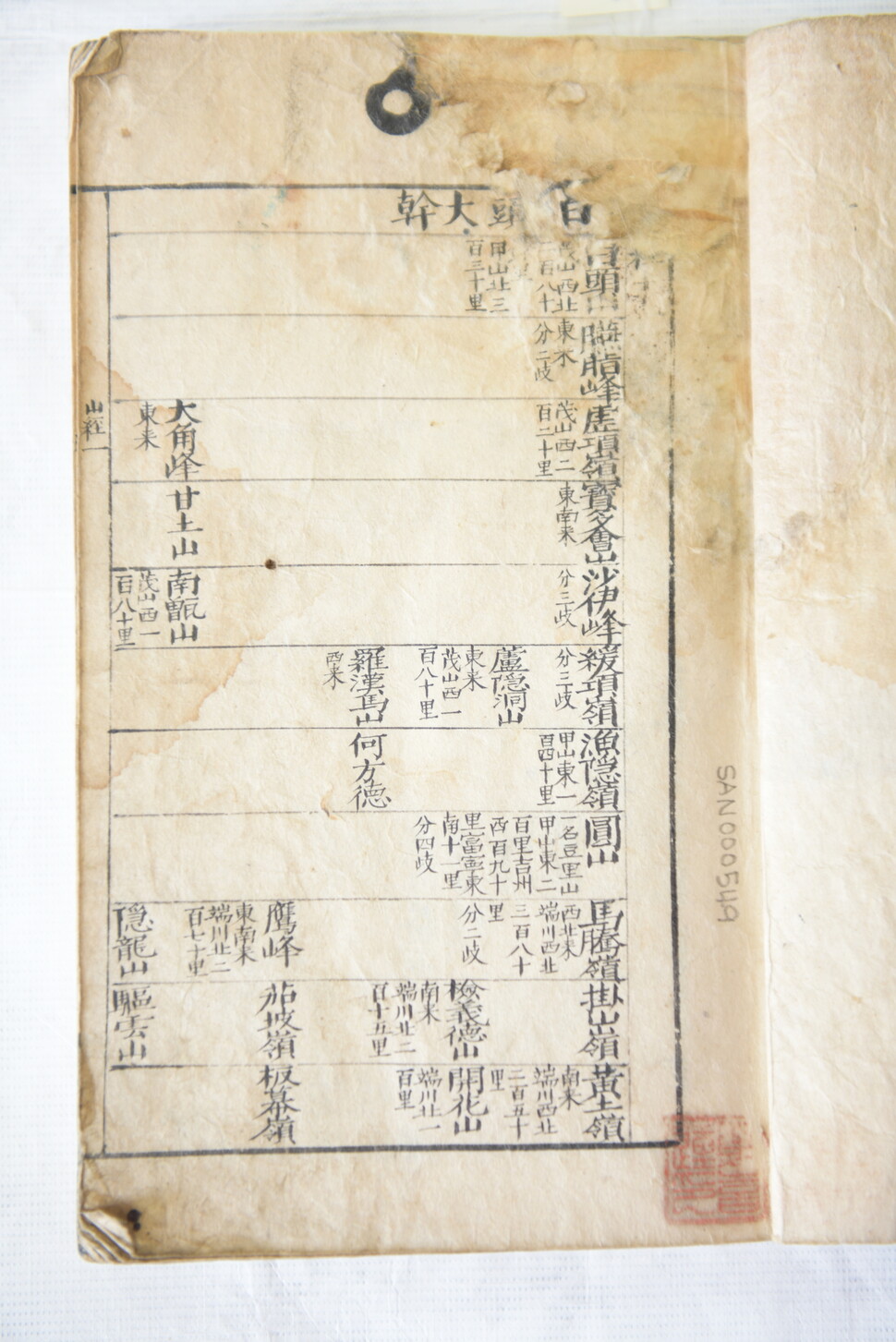

국립산악박물관이 공개한 <산경표> 필사본, 1800년대 초 기록으로 추정되며 조선의 산맥을 1대간 2정간 12정맥으로 정리했다.

조선 영조 때 실학자인 여암 신경준(1712~1781)이 편찬한 <산경표>와 같이 조선의 산맥을 1대간, 2정간, 12정맥으로 정리한 <산경표> 필사본이 발굴됐다. 이 <산경표>는 19세기 후반부터 조선광문회본 <산경표>(1913년)에 이르기 까지 1대간, 1정간, 13정맥으로 정리한 백두대간 개념과 달라 주목된다.

국립산악박물관(http://nmm.forest.go.kr)은 2016년 사들여 소장해온 <산경표>가 지금까지 국내에서 보고된 적이 없는 판본으로 확인돼 국가고전적종합목록에 등재를 요청할 계획이라고 21일 밝혔다. <산경표>는 조선의 산맥을 고을과 진산을 중심으로 1600여 자연 지명과 300여 고을을 8개 방위와 1리 단위의 거리로 표시해 18세기 조선의 인문·지리 정보를 집대성했다는 평가를 받는다.

<산경표>는 현재 국립중앙도서관, 국립중앙박물관, 규장각, 장서각, 미국 하버드 옌칭도서관(Harvard-Yenching Library), 일본동양문고 등 국내외 기관에서 판본 17종을 소장하고 있다. 산악박물관이 발굴한 <산경표>가 국가고전적종합목록에 등재되면 18번째 <산경표> 판본이 된다.

산악박물관이 공개한 <산경표>는 가로 13㎝, 세로 20.4㎝에 한지 51장으로 구성돼 있으며, 첫 장에 <산경표>라는 책 제목이, 다음 장에 우리나라 산맥의 대간인 ‘백두대간’이 적혀 있고 밑에 백두산이 첫머리를 차지하고 있다. 백두산은 ‘무산 서북280리, 갑산 북330리’라고 위치도 적혀 있다. 이 <산경표>는 우리 산맥을 1대간(백두) 2정간(장백·낙남) 12정맥(청북·청남·해서·임진북예성남·한북·한남·금북·한남금북·금남·금남호남·호남·낙동)으로 구분했다.

<산경표> 연구자인 김우선 백두대간인문학연구소장이 산악박물관이 발굴한 <산경표>를 감정하고 있다.

<산경표> 연구자인 김우선 백두대간인문학연구소장은 이 <산경표>가 △본문 위 공란(두주)에 행정 지명이 적혀 있지 않고 △지리산 영신봉에서 김해 분성산까지 산줄기를 낙남정맥이 아닌 낙남정간으로 표기한 점 등을 들어 원본이 편찬된 시기(1760~1780년 추정)에서 30~50년 뒤인 1800년대 초기에 제작된 것으로 추정했다.

산악박물관은 이 <산경표>가 백두대간 개념이 처음으로 정립된 <산경표> 원본의 초기 필사본으로 귀중한 사료라는 점을 들어 학계와 공동 연구를 진행하고 국가고전적종합목록에 등재를 요청할 방침이다. 또 책자를 보존 처리하고 내용을 디지털화해 공공데이터로 활용할 계획이다. 이밖에 19세기 초 조선 서책 묶음 방식이 5침 선장본인데 비해 이 책자는 4침 선장본이고 위쪽 두침과 아래쪽 두침을 묶은 끈이 각기 다른 점 등에 대한 연구도 진행할 계획이다.

박경이 산악박물관 학예연구실장은 “1860년대 이후의 <산경표> 판본은 1대간 2정간 12정맥과 1대간 1정간 13정맥이 혼용되고 두주에 행정 지명을 적는 등 특성이 있어 1800년대 초기 필사본으로 보고 있다”며 “이번에 발굴한 <산경표>는 산·강 이름뿐 아니라 위치도 병기하는 등 인문지리 기록물로서도 가치가 높다. 원본 <산경표>를 발굴하는 원동력이 되길 바란다”고 말했다.

송인걸 기자

igsong@hani.co.kr, 사진 국립산악박물관 제공