지난 3일 충남 서산시 부석면 검은여부석 선돌 앞에서 제관들이 검은여제를 지내고 있다. 송인걸 기자

“유~세차… 검은여 신령께서 고기 잡고 소금 굽게 해주시고 나무와 물을 주시고… 넉넉하게 보살펴주시니….”

충남 서산시 부석면 갈마리 적돌만. 지난 3일 오전 이곳에선 면민의 안녕과 풍년, 풍어를 기원하는 서른세번째 ‘검은여제(祭)’가 한창이었다. 올해는 비를 내려달라는 기우도 했다. 면민 500여명이 참석해 할아버지의 할아버지 때처럼 머리를 조아리고 소원을 빌었다.

‘검은여’는 말 그대로 ‘검은색 여’를 뜻한다. ‘여’는 바다 수면 아래 숨어 있는 바위를 가리키는데, 밀물 때는 물에 잠겼다가 썰물 때는 모습을 드러낸다. 검은여 전설은 의상대사가 자신을 사모한 당나라 처녀의 혼을 달래려고 신라 문무왕 17년(617년) 부석사를 세울 당시를 배경으로 한다. 주민들이 절을 짓는 것을 반대하자, 하늘에 검은 바위가 나타나 “절을 못 짓게 하면 벌을 내리겠다”고 위협한다. 검은 바위는 절이 완공된 뒤 하늘에서 내려와 적돌만 바다 위에 자리를 잡는다. 주민들이 ‘바다에 뜬’ 검은여에 소원을 빌기 시작한 것도 이때부터라고 한다.

주민들은 지금도 검은여가 “기도발(기도 효험)이 좋다”고 말한다. 주민들은 그 사례로 정주영 현대그룹 명예회장을 꼽는다. 정 회장은 원래 농사꾼이 되고 싶어 했는데, 1980년대 천수만(서산 AB지구) 대단위 간척사업을 맡아 바다를 메우고 서산농장을 세워 큰 농사꾼이 됐다는 것이다. 이희동 새마을지도자부석면협의회장은 “검은여가 간척지에 묻힐 판이었는데 주민들이 보존해 달라고 부탁하자 정 회장이 들어줬다. (정 회장이) 헬기를 타고 이곳에도 여러번 들렀으니, 그분도 검은여에 소원을 빌지 않았겠냐”고 했다.

이날 제관(祭官)은 송영철 갈마리 2구 이장이 맡았다. 검은여 선돌 앞에 선 그는 “아버지가 2정(1정은 3천평)짜리 굴 양식장을 했다. 그물을 걷으면 별의별 고기가 다 잡히는 황금어장이었다”며 주위를 둘러봤다. 최기대(86)씨가 말을 이었다. “숭어를 잡아서 집을 짓고 장개들었어. 여기 없는 거이 있간디? 홍어도 나왔구먼.” 조개연(91)·김영복(85)씨는 연신 고개를 끄덕였다. “갯벌에서 조개 잡다가 물이 서면 여에 올라와 놀았지. 널린 게 안주니 술 한병이면 부족한 게 없었어.” 이성로(78)씨가 선돌을 보며 혼잣말을 했다. “역간척을 한다고는 허는디 긴가민가혀. 상전벽해 되는 날이 오긴 올라나.”

이들은 모두 “적돌만에서 어민으로 살고 싶다”고 소원을 빌었다. 검은여의 ‘기도발’이었을까? 제를 올린 뒤 55시간여 만인 5일 오후 전국에 비가 내렸다. 이 비에 힘입어 산불 3단계가 내려진 충남 홍성과 당진, 대전 서구, 충남 금산, 전남 함평 등의 산불이 진화됐다.

지난 3일 충남 서산시 부석면 검은여에서 거행된 검은여제에서 제관들이 검은여부석 선돌에 제주를 뿌리고 있다. 송인걸 기자

검은여가 자리잡은 부남호는 ‘역간척’(갯벌생태복원)이 추진되고 있다. 간척지에 다시 물이 들어오게 하는 것이다. 바닷물이 들어오면 검은여는 다시 ‘물 위에 뜨게’ 된다. 충청남도가 역간척을 시작한 것은 태안군 안면도~황도 방조제를 허물고 연륙교를 건설한 2011년부터다. 도는 2014~2015년 방조제 380곳 가운데 279곳, 폐염전 54곳, 방파제 47곳에서 연안·하구 생태조사를 벌였다.

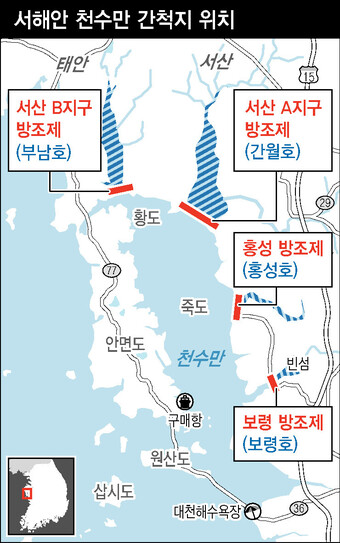

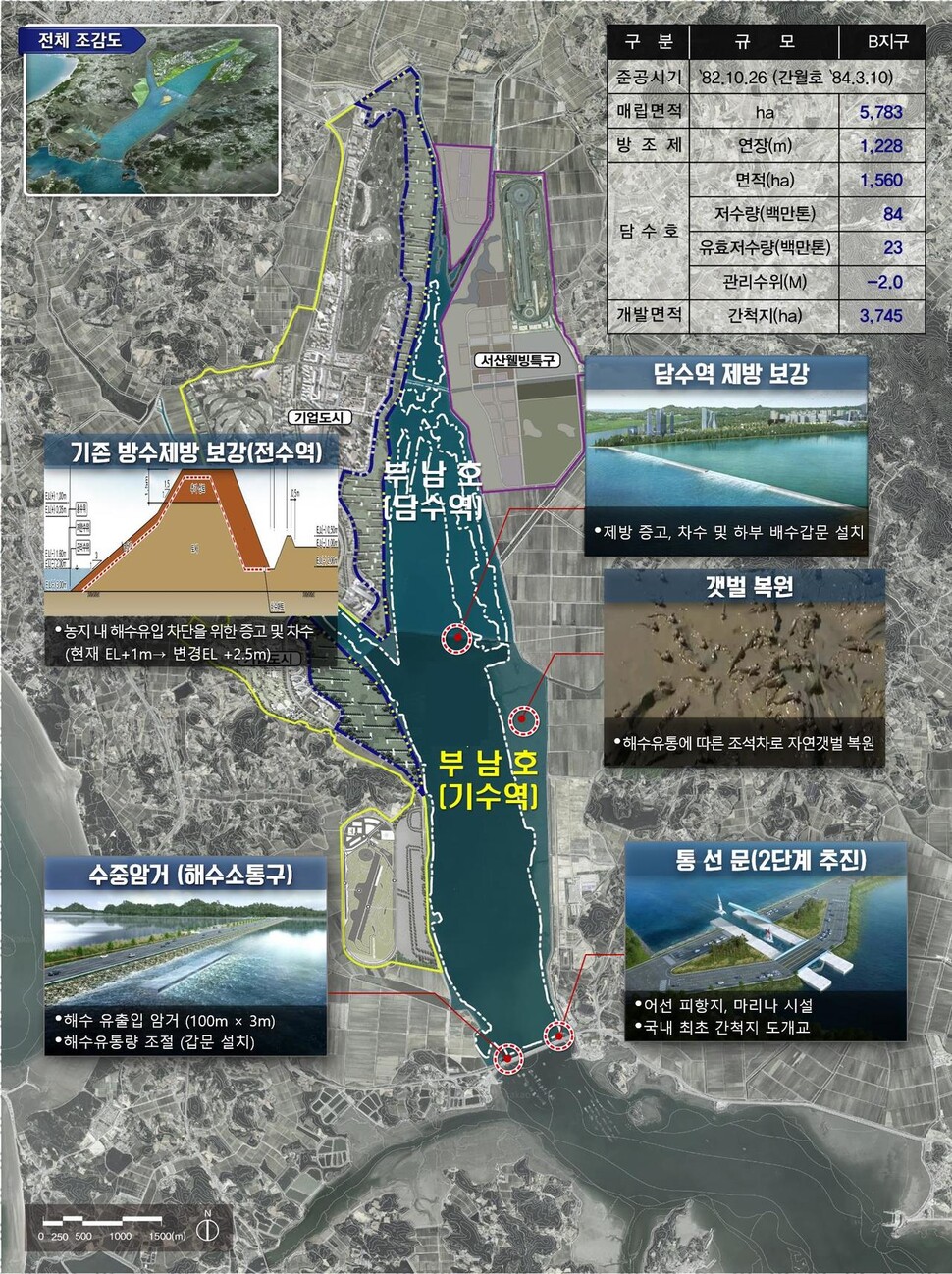

충남 갯벌복원의 핵심 구역은 천수만 부남호다. 천수만은 1980~90년대 식량 증산, 산업용지 확보를 위한 연안·하구 간척사업이 진행돼 간월호, 부남호, 홍성호, 보령호가 만들어졌다. 부남호는 서산에이비지구의 비(B)지구 담수호로, 간척농지 3745㏊에 농업용수를 공급한다. 부남호가 갯벌복원 대상이 된 것은 수원 부족으로 수질이 2019년부터 6등급 이하로 악화하면서 기능을 상실했기 때문이다.

한국해양과학기술원이 2019년 조사한 자료를 보면, 부남호의 수질은 염분 20psu(1psu는 해수 1㎏에 염류 1g이 녹아 있는 상태) 이상이 1592만6828톤, 30psu 이상이 1499만4473톤이었고 용존산소는 3㎎ 이하가 2250만4431톤, 생물이 살 수 없는 2㎎ 이하도 2157만9094톤이었다. 백승호 한국해양과학기술원 책임연구원은 “부남호의 전체 수량 7500만~8천만톤 가운데 해수가 2500만~3천만톤, 생물이 살지 못하는 물이 약 2천만톤이라는 의미다. 수질 개선 대책이 시급하다”고 설명했다.

갯벌복원 방법은 △해수소통형 △갯벌재생형 △기능개선형 △경관개선형 △기수역복원형 등이 있다. 충청남도는 한국해양과학기술원에 의뢰해 부남호 역간척에 따른 해양환경 영향분석 연구(2021년), 천수만 하구환경 종합관리 기본계획 수립 연구(2019년) 용역을 발주했다. 한국해양과학기술원은 길이 1228m인 부남호 제방에 대형 수로(길이 100m, 높이 3m)를 설치하는 ‘해수소통형’을 제안했다. 이 연구원은 “갑문형 수중 해수유통구를 설치해 하루 두차례 밀물과 썰물 때 약 2톤의 담수와 해수를 유통시키면, 1년 뒤 부남호의 리터(ℓ)당 화학적 산소요구량(COD)은 200㎎에서 70㎎, 3년 뒤 수질은 6등급에서 2등급으로 개선될 것”이라고 예측했다. 또 부남호 내수면적 1560㏊(평균 수심 8m) 가운데 소조기(조수가 가장 낮은 때)에 353.5㏊, 대조기에는 571.5㏊의 갯벌 생태가 회복될 것으로 내다봤다.

2018년 현재 부남호 기수역(민물과 바닷물이 섞이는 구역) 복원사업의 경제성 분석 결과를 보면, 총편익은 2581억7900만원, 총비용은 2456억900만원으로 순익이 125억7천만원이다(비용 대비 편익 1.05, 내부수익률 4.3%). 한기준 해양환경공단 이사장은 “갯벌은 탄소흡수원으로서 가치가 새롭게 평가받고 있다. 연안 하구는 민물과 바닷물이 만나는 수역으로 물리적 환경과 생물 구성도가 다양해 복원·보존 가치가 높다”고 말했다. 한국해양수산개발원은 우리나라 갯벌의 경제적 가치를 ㎢당 연간 63억원으로 추산하고 있다.

그러나 이런 해수유통 방식의 갯벌복원안은 부남호에 보를 쌓아 하류 쪽은 갯벌로 돌리고 상류 쪽은 담수호로 남겨 간척농지를 유지하는 것이어서, 부남호 방조제를 전면 개방해 간척지를 바다로 되돌리려던 충청남도의 애초 역간척 구상에 비해 크게 물러선 것이다. 충청남도의 구상이 바뀐 것은 전면개방을 할 경우, 농지·양식장 보상과 퇴적토 준설 등에 천문학적인 예산이 들어갈 것이란 우려 때문이다.

농림축산식품부는 지난 6일 “간척지 담수호는 농업은 물론 공업, 생활용수로 잘 활용하고 있는데 이를 역간척하자는 주장은 검토할 가치가 없다”면서도 부남호에 대해서만큼은 예외적으로 “국토의 효율적인 이용 관점에서 접근할 필요가 있다”고 덧붙였다. 이재천 농림축산식품부 농업기반과장은 “부남호는 농지관리기금이 투입되지 않은 간척지다. 현대건설이 만든 간척지이고 소유권은 현대와 농민에게 있다”며 “영농 여건이 불리해 농사를 짓지 못한다면 현대와 농민이 협의해 당진 석문공단(석문국가산단)처럼 국토의 효율적 이용 차원에서 산업용지 전환 등 다른 토지 활용 방법을 찾을 수 있을 것”이라고 말했다.

검은여는 언제 다시 적돌만 바다 위로 뜰 수 있을까. 그때가 언제일지 특정하긴 어렵지만, 가까운 미래에 올 것이란 사실만은 확실하다. 김태흠 충남지사의 말이다. “산업화 시대엔 바다를 육지로 만드는 게 국토를 확장하고 식량을 증산하는 방법이었다. 그러나 시대가 달라졌다. 이제 지속가능성이란 관점에서 국가 차원의 연안 담수호 생태복원 방안을 찾아야 한다.”

송인걸 기자

igsong@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)