[짬] 민속학자 이윤선 시인

‘일자무식 우리 아부지/ 예순여섯 고부랑 나이에사/ 씨받이 내 어미 보셔 나를 낳으시곤/ 내 걸음걸이도 하기 전부터 성화셨답니다/ 달력이며 거름포대며 종이만 보면 주워 오셔/ 아무 글자든 쓰거라’

남도소리에 밝은 예인이자 민속학자인 이윤선(57) 박사가 최근 펴낸 첫 시집 <그윽이 내 몸에 이르신 이여>(다할미디어) 첫 장에 나오는 시의 한 구절이다. ‘아무 글자든 쓰거라’라는 시를 통해 그는, 가난한 아버지가 늦은 나이에 씨받이를 들여 태어난 아들이 자신이라는 내밀한 개인사를 거침없이 털어놓는다. 그뿐이 아니다. 시엔 ‘깔비고 소띠끼고 쇠죽쑤고 또 저녁짓고’ 하던 어머니, ‘젖 나오지 않아 쌀가루 갈고 뜬물 풀어 맥이셨’던 생모도 등장한다. ‘빼다른’(뼈다른) 성님(형님)과 ‘벙어리’ 이모 등 아픈 가족사가 그대로 담겨있다.

첫 시집 ‘그윽이 내 몸에 이르신 이여’

‘일자무식 우리 아부지/ 예순여섯 고부랑 나이에사/ 씨받이 내 어미 보셔 나를 낳으시곤/ 내 걸음걸이도 하기 전부터 성화셨답니다/ 달력이며 거름포대며 종이만 보면 주워 오셔/ 아무 글자든 쓰거라’

남도소리에 밝은 예인이자 민속학자인 이윤선(57) 박사가 최근 펴낸 첫 시집 <그윽이 내 몸에 이르신 이여>(다할미디어) 첫 장에 나오는 시의 한 구절이다. ‘아무 글자든 쓰거라’라는 시를 통해 그는, 가난한 아버지가 늦은 나이에 씨받이를 들여 태어난 아들이 자신이라는 내밀한 개인사를 거침없이 털어놓는다. 그뿐이 아니다. 시엔 ‘깔비고 소띠끼고 쇠죽쑤고 또 저녁짓고’ 하던 어머니, ‘젖 나오지 않아 쌀가루 갈고 뜬물 풀어 맥이셨’던 생모도 등장한다. ‘빼다른’(뼈다른) 성님(형님)과 ‘벙어리’ 이모 등 아픈 가족사가 그대로 담겨있다.

첫 시집 ‘그윽이 내 몸에 이르신 이여’

씨받이 생모·뼈다른 형 등 가족사부터

다도해 섭렵한 민속문화 숨결까지 담아

‘무당이 사설 빼듯 살아있는 시어’ 평가 진도 광대에서 늦깍이 박사에 소설가

‘인간 자체로 남도 문화적 자산’ 꼽혀

첫 시집엔 실린 시는 모두 63편이다. 2년 전부터 페이스북에 올린 그의 시를 보고 출판사에서 시집을 내자고 제안해 털컥 수락했단다. 등단이라는 공식 절차를 밟지 않고 시인이 된 셈이다. 이 시인은 “내 안엔 시를 쓰려는 열망이 컸는데, 공부하고 논문 쓰느라 시를 생각할 틈이 없어 벌렁벌렁한 가슴을 눌러 온 것”이라고 했다.

송기원 시인은 시집 표지의 추천사에서 이렇게 말했다. “이윤선 시인의 시를 읽으면서 눈물이 고여 자칫 글자를 놓치고는 하였다. (…) 요즘처럼 시가 추악한 기형이 되어버린 흉한 시단에, 아직도 이런 아름답고 고귀한 시인이며 시가 한 송이 꽃으로 야생화 들판에 숨어 피다니.”

김선태 목포대 교수(시인)도 시집 해설에서 그의 시엔 진정성이 배어 있다고 말한다. “의식 저변에 뱀처럼 살아서 똬리를 틀고 있던 가족사의 결핍을 애틋하게 풀어냈고, 남도문화의 숨결을 오롯이 담고 있으며, 고전의 맛을 계승한 시편을 구현했다. (그의 시엔) 음식으로 치면 ‘게미’(깊은 맛)가 있고, 홍어가 푹 삭은 것과 같은 곰삭음, 흰그늘(한)”이 있다는 평가다. 김 교수는 “‘콩대를 태우며’라는 시를 보면, 그는 콩대에서 나는 소리를 판소리의 계면조 선율로 연결시켰다. 판소리가 몸에 밴 사람이 아니고서는 불가능한 감각적 발견”이라고 했다.

시어는 무당이 사설을 빼듯 살아 움직인다. 김 교수는 “그는 전라도의 방언을 적극적으로 활용해 남도 정서와 문화적 숨결을 잘 드러내고 있다”고도 평했다. ‘정월 보름 오면 마을 사람들 물괴기 굽고 육고기 삶고 갖은 나물반찬 무쳐서 큰 절 세 번 하고는 또 밥 무덤에 결 고운 한지 따복하게 싸서 떠 넣어드리는디, 아! 이 무덤 점차 커져 당산 되고 조산 되더니 어느 날엔가 적금도 섬이 되얐드랍니다.’ ‘적금도 밥 무덤’이란 시엔 남도의 섬을 훑고 다니던 민속학자의 저력이 구수한 입말로 전해진다.

실제로 그의 시엔 ‘유제’(이웃), ‘깔’(풀), ‘물괴기’(물고기), ‘소 띠긴담시로’(소 풀 먹인다며), ‘작신’(흠씬) 등 점차 사라져가고 있는 전라도 입말이 자주 등장한다.

이 시인은 지역 문화판에서 “인간 자체로도 남도의 문화적 자산”으로 꼽힌다. 일상복으로 입는 한복이 잘 어울리는 그는 진도군 지산면 길은리 출신으로, 공연판을 휘어잡던 광대였다. ‘중요무형문화재 51호 남도들노래 예능보유자’였던 고 조공례 선생에게 민요를 배웠고, 진도씻김굿 명인 고 박병천 선생한테 진도북춤 가락과 춤사위를 익혔다. 사물놀이패를 조직해 활동했고, 판소리 고법 전국대회에서 국무총리상을 받기도 했다. 진도군립민속예술단 연출단장을 맡아 기획한 ‘토요민속마당’은 전국적인 관심을 끌었다.

그러다 그는 1996년 전남대 국악과에 늦깎이로 입학하면서 학술 연구로 발을 넓혀 목포대 대학원 국문학과에서 박사학위까지 받았다. 목포대 도서문화연구원 연구교수로 재직하던 그는 아시아의 도서해양문화권과 우리 문화를 비교연구해 민속학계에서 주목을 받았다. 한국민속학술단체협의회 이사장을 지낸 그는 최근엔 “이것저것 툴툴 털어 버리고” 문화재청 문화재 전문위원 직함만 갖고 있다.

민속학자로 살던 그가 야인이 되면서 예술적인 ‘끼’를 문학으로 피워냈을까? 지난해 그는 <바람의 집>으로 ‘목포문학상’까지 받으며 소설가로도 등단했다.

그의 시 세계는 어디로 향할까? 김 교수는 “다른 이야기는 이윤선이 아니어도 쓸 사람이 많으니, 진도의 자연·역사·민속·소리·그림 등에 관한 시를 많이 써줬으면 한다”고 제안했다. “민속학자로서 축적한 인문학적 지식을 바탕으로 신화적 상상력을 담은 시를 써달라”는 주문도 덧붙였다.

이 시인은 “선배 작가분들이 전통의 감성을 현대로 연결할 사람이 ‘나배끼’(나밖에) 없다고 해주셔서 사명감도 생기고 그러네요. 남도의 정서와 동양철학의 경지가 스민 시를 써보고 싶네요”라고 말했다.

정대하 기자 daeha@hani.co.kr

첫 시집엔 실린 시는 모두 63편이다. 2년 전부터 페이스북에 올린 그의 시를 보고 출판사에서 시집을 내자고 제안해 털컥 수락했단다. 등단이라는 공식 절차를 밟지 않고 시인이 된 셈이다. 이 시인은 “내 안엔 시를 쓰려는 열망이 컸는데, 공부하고 논문 쓰느라 시를 생각할 틈이 없어 벌렁벌렁한 가슴을 눌러 온 것”이라고 했다.

송기원 시인은 시집 표지의 추천사에서 이렇게 말했다. “이윤선 시인의 시를 읽으면서 눈물이 고여 자칫 글자를 놓치고는 하였다. (…) 요즘처럼 시가 추악한 기형이 되어버린 흉한 시단에, 아직도 이런 아름답고 고귀한 시인이며 시가 한 송이 꽃으로 야생화 들판에 숨어 피다니.”

김선태 목포대 교수(시인)도 시집 해설에서 그의 시엔 진정성이 배어 있다고 말한다. “의식 저변에 뱀처럼 살아서 똬리를 틀고 있던 가족사의 결핍을 애틋하게 풀어냈고, 남도문화의 숨결을 오롯이 담고 있으며, 고전의 맛을 계승한 시편을 구현했다. (그의 시엔) 음식으로 치면 ‘게미’(깊은 맛)가 있고, 홍어가 푹 삭은 것과 같은 곰삭음, 흰그늘(한)”이 있다는 평가다. 김 교수는 “‘콩대를 태우며’라는 시를 보면, 그는 콩대에서 나는 소리를 판소리의 계면조 선율로 연결시켰다. 판소리가 몸에 밴 사람이 아니고서는 불가능한 감각적 발견”이라고 했다.

시어는 무당이 사설을 빼듯 살아 움직인다. 김 교수는 “그는 전라도의 방언을 적극적으로 활용해 남도 정서와 문화적 숨결을 잘 드러내고 있다”고도 평했다. ‘정월 보름 오면 마을 사람들 물괴기 굽고 육고기 삶고 갖은 나물반찬 무쳐서 큰 절 세 번 하고는 또 밥 무덤에 결 고운 한지 따복하게 싸서 떠 넣어드리는디, 아! 이 무덤 점차 커져 당산 되고 조산 되더니 어느 날엔가 적금도 섬이 되얐드랍니다.’ ‘적금도 밥 무덤’이란 시엔 남도의 섬을 훑고 다니던 민속학자의 저력이 구수한 입말로 전해진다.

실제로 그의 시엔 ‘유제’(이웃), ‘깔’(풀), ‘물괴기’(물고기), ‘소 띠긴담시로’(소 풀 먹인다며), ‘작신’(흠씬) 등 점차 사라져가고 있는 전라도 입말이 자주 등장한다.

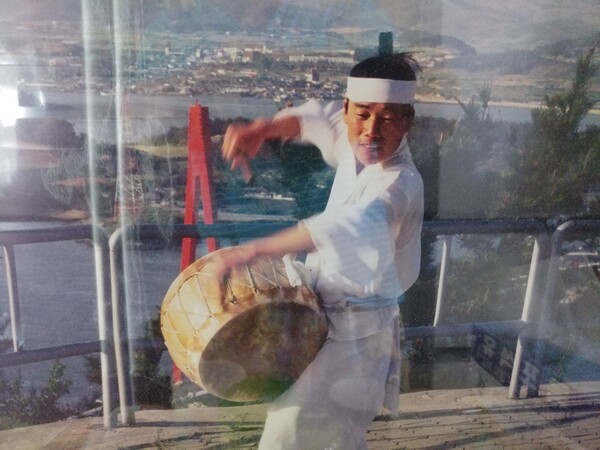

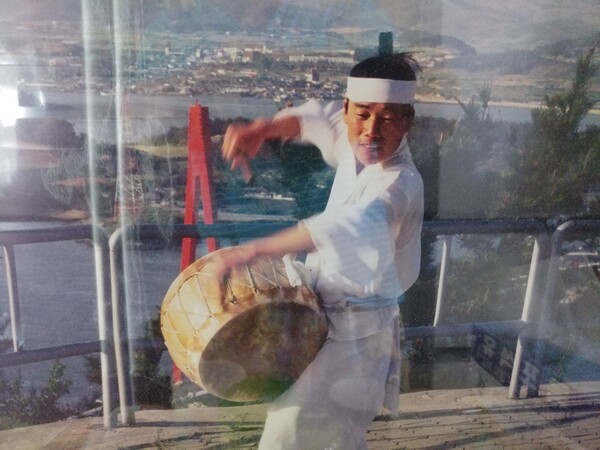

이 시인은 지역 문화판에서 “인간 자체로도 남도의 문화적 자산”으로 꼽힌다. 일상복으로 입는 한복이 잘 어울리는 그는 진도군 지산면 길은리 출신으로, 공연판을 휘어잡던 광대였다. ‘중요무형문화재 51호 남도들노래 예능보유자’였던 고 조공례 선생에게 민요를 배웠고, 진도씻김굿 명인 고 박병천 선생한테 진도북춤 가락과 춤사위를 익혔다. 사물놀이패를 조직해 활동했고, 판소리 고법 전국대회에서 국무총리상을 받기도 했다. 진도군립민속예술단 연출단장을 맡아 기획한 ‘토요민속마당’은 전국적인 관심을 끌었다.

그러다 그는 1996년 전남대 국악과에 늦깎이로 입학하면서 학술 연구로 발을 넓혀 목포대 대학원 국문학과에서 박사학위까지 받았다. 목포대 도서문화연구원 연구교수로 재직하던 그는 아시아의 도서해양문화권과 우리 문화를 비교연구해 민속학계에서 주목을 받았다. 한국민속학술단체협의회 이사장을 지낸 그는 최근엔 “이것저것 툴툴 털어 버리고” 문화재청 문화재 전문위원 직함만 갖고 있다.

민속학자로 살던 그가 야인이 되면서 예술적인 ‘끼’를 문학으로 피워냈을까? 지난해 그는 <바람의 집>으로 ‘목포문학상’까지 받으며 소설가로도 등단했다.

그의 시 세계는 어디로 향할까? 김 교수는 “다른 이야기는 이윤선이 아니어도 쓸 사람이 많으니, 진도의 자연·역사·민속·소리·그림 등에 관한 시를 많이 써줬으면 한다”고 제안했다. “민속학자로서 축적한 인문학적 지식을 바탕으로 신화적 상상력을 담은 시를 써달라”는 주문도 덧붙였다.

이 시인은 “선배 작가분들이 전통의 감성을 현대로 연결할 사람이 ‘나배끼’(나밖에) 없다고 해주셔서 사명감도 생기고 그러네요. 남도의 정서와 동양철학의 경지가 스민 시를 써보고 싶네요”라고 말했다.

정대하 기자 daeha@hani.co.kr

남도소리에 밝은 예인이자 민속학자인 이윤선 시인은 한복을 평상복으로 입고 다닌다. 사진 광주엠비시 제공

씨받이 생모·뼈다른 형 등 가족사부터

다도해 섭렵한 민속문화 숨결까지 담아

‘무당이 사설 빼듯 살아있는 시어’ 평가 진도 광대에서 늦깍이 박사에 소설가

‘인간 자체로 남도 문화적 자산’ 꼽혀

애초 광대로 출발한 이윤선 시인이 젊은 시절 전남 진도 야외 공연장에서 진도북춤을 선보이고 있다.

임진택(왼쪽) 명창의 ‘장보고’ 판소리 공연 때 북을 잡고 장단을 맞추고 있는 이윤선 시인. 그 자신 소리꾼이자 고수이자 춤꾼인 그는 ‘남도 문화 자산’이다. 사진 광주엠비시 제공

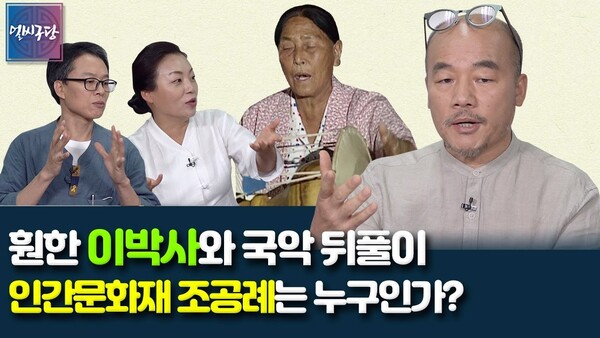

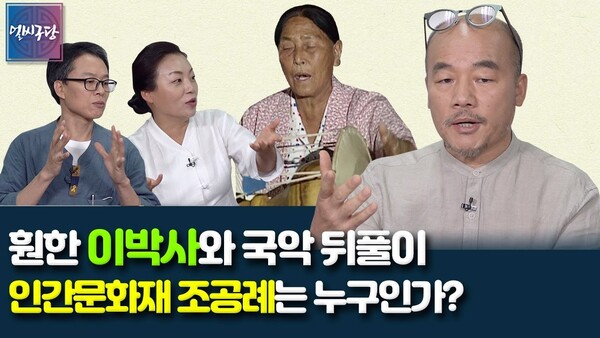

유튜브 채널 `얼씨구TV'에서 전라도 민요와 소리 등 예인들을 초청해 대담을 나누는 '얼씨구당'에 나왔던 이윤선(맨 오른쪽) 박사. 지금은 '이윤선의 인간문화재 이야기'를 진행하고 있다.

연재짬

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)