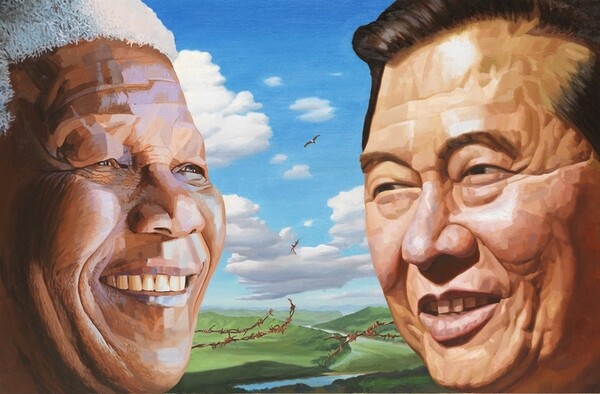

2017년 서기문 전남대 교수의 작품 ‘대화-김대중과 만델라’.

“한국 시민 만이 아니라 고통받는 전 세계 시민 모두를 지향했다는 점이 다르다.”

22일 전남대에서 ‘김대중 대통령 서거 13주기 추모행사위원회’(위원장 김양현 교수) 주관으로 열린 학술회의에서 박구용 전남대 철학과 교수는 ‘전쟁과 평화의 사이에서 정치’라는 제목으로 세계평화주의자이자 신인본주의자였던 고인의 정치철학을 분석해 발표했다.

22일 전남대에서 김대중광주추모사업회 주최로 열린 김대중 대통령 서거 13주기 추모 학술회의에서 박구용 전남대 철학과 교수는 ‘전쟁과 평화의 사이에서 정치’라는 제목으로 세계평화주의자이자 신인본주의자였던 고인의 정치철학을 분석해 발표했다.

김 전 대통령의 집권기는 ‘저항적 민족주의는 불가피하다는 주장이 설득력을 가졌던 시기였다. 하지만 진보적 의제를 가진 사람들이 (저항적) 민족주의를 내세우는 것은 수행적 모순처럼 보였다. 진보 진영과 보폭을 맞춰온 그가 민족주의를 버리고 세계주의를 선택하기도 쉽지 않았다. 박 교수는 “국가주의와 패권 헤게모니를 극복하기 위해 김대중은 ‘모순’을 수행하는 (의미의) 민족주의를 내세웠다. 햇볕정책은 모순의 수행으로서 민족주의를 전승한 것”이라고 봤다.

독재정권과 국민의 정부의 민족주의는 근본적으로 추구하는 목표가 달랐다. 박 교수는 “이승만·박정희·전두환 정권이 구축한 국가 민족주의가 북한을 무너뜨리는 전략으로서 통일을 지향했지만, 김대중은 남북한이 서로 통일의 주체가 되는 길을 찾았다”고 지적했다. “남한은 북한에 햇볕을 비추는 것으로 그 활동 범위를 제한할 필요가 있었고, 그 제한은 지금도 유효하다”는 게 박 교수의 의견이다.

22일 전남대에서 열린 ‘고 김대중 대통령 서거 13주기 추모 학술대회’에서 박용구 교수가 발표를 하고 있다. 광주김대중기념사업회 제공

“김대중이 지향한 민족주의는 국가주의가 아니라 세계주의에 기반을 둔 것입니다.”

박 교수는 “타국의 주권을 침탈하면서 그 나라 국민의 인권을 보호한다는 정책은 패권 국가들의 오래된 국제 정치 전략으로, 민족 내부에서 이런 정책을 고수하는 것은 전쟁의 위험을 키울 뿐”이라며 “평화를 위해 미군의 남한 주둔을 잠정적으로 인정하고 남북한 정상이 함께 동의하는 절차를 끌어낸 것은 김대중의 민족주의가 국가주의가 아니라 세계주의에 기반을 둔 것임을 증명한다. 그의 세계주의는 궁극적으로 세계평화주의”라고 설명했다.

“김대중은 모든 국민, 세계 시민, 모든 생명이 자신의 주인, 세계의 주인으로서 공존하는 꿈을 꿨다.”

박 교수는 이런 ‘신인본주의’ 철학이 ‘지구적 민주주의’와 맥락이 닿아 있다고 설명했다. 김 전 대통령은 1993년 <철학과 현실>과 한 특별 대담에서 “신인본주의는 국가 내에서 국민의 자유와 번영, 복지의 권리가 고르게 보장되어야 하고, 제3세계 사람들도 선진국과 대등하게 이를 누릴 수 있어야 한다”고 지적한 뒤, ‘지구적 민주주의 주권자’의 대상을 언급했다. “지금까지는 인간만을 생각해 왔는데 지구상에 있는 모든 존재, 즉 동식물·하늘·땅·바다·물·공기의 건강한 생존권이 보장되어야 한다.” 이는 지구 민주주의 주권자를 인간과 생명체로 제한하지 않고 지구의 무생물까지 확장한 것으로 볼 수 있다. 박 교수는 “일반적인 환경론을 앞서가는 급진적 생태주의까지 수용하는 자세였다”고 분석했다.

정대하 기자

daeha@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)