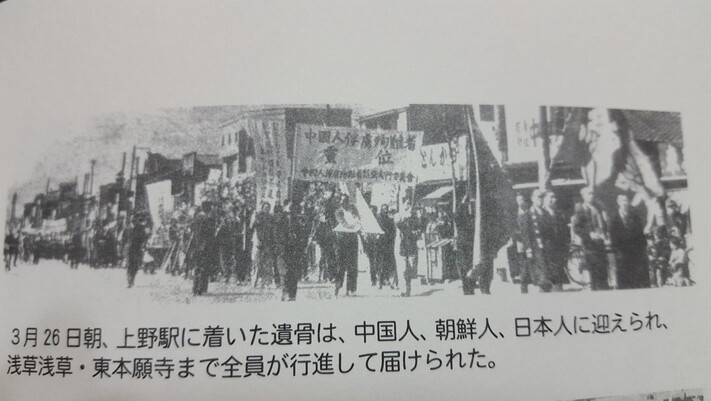

일본 하나오카 광산에서 사망한 중국인 노동자들의 유해 송환을 촉구하는 1953년 대행렬. 김정훈 교수 제공

“한·중·일 세 나라 노동자의 연대가 일본 패전 이후까지 이어졌다는 것이 놀랍습니다.”

일본 강제징용과 한일 교류 문제에 관심을 갖고 연구해 온 김정훈 전남과학대 교수는 28일 “한일 갈등 국면에서도 두 나라 건강한 시민들이 연대활동은 매우 중요하다”고 말했다. 김 교수가 일본의 양심적 작가 마쓰다 도키코(1905~2004)의 작품과 보고서 등을 번역한 내용이 최근 일본 진보언론 <아카하타>에 소개됐다. 김 교수는 “해방 직후에도 한·중·일 서민이 연대한 역사적 사실을 새로 발굴했다”고 말했다.

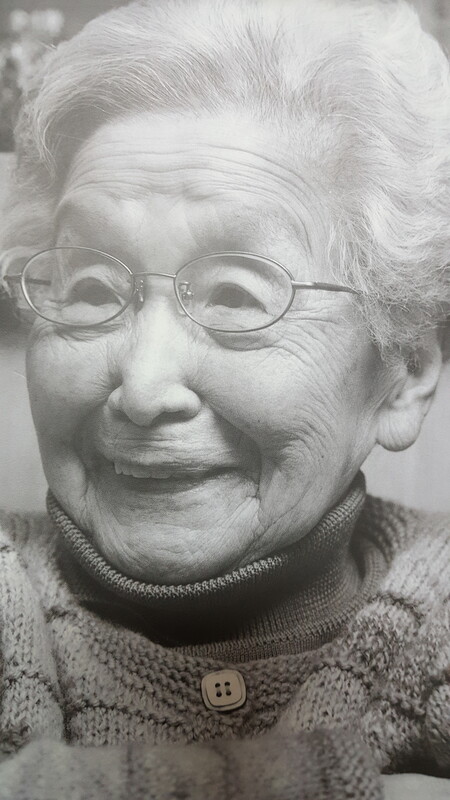

일본의 양심적 작가 마쓰다 도키코(1905~2004).

마쓰다 도키코는 <땅밑의 사람들> <뼈> 등의 작품과 르포를 통해 중국인 노동자들의 희생됐던 하나오카 사건의 진상규명을 촉구하고 조선인 징용자들이 가혹한 노동에 시달렸다는 현실을 고발한 작가다. 하나오카 사건은 1945년 6월 광산에 동원된 중국인들이 봉기해 420여 명이 사망했던 비극을 말한다. 2010년 논문을 통해 일본 패전 직전 하나오카 사건을 통한 한·중·일 노동자의 연대 상황을 밝혔던 김 교수는 “해방 직후에 일본에서 세 나라 노동자들이 연대했던 역사를 기록으로 찾아냈다”고 밝혔다.

한·중·일 노동자와 진보적 지식인들은 하나오카 사건으로 숨진 중국인들과 인근에 찾아낸 주검 등 모두 560구의 유골을 중국으로 보내는 일에 연대했다. 이 과정에서 1947년 조선인 징용자 출신으로 한·일 일본인 노동자들이 함께 일하는 하나오카 광산의 노조 위원장으로 뽑혔던 김일수씨가 중요한 역할을 했다. 마쓰다 도키코는 김일수 노조위원장의 안내로 하나오카 사건을 알리는 보고문을 써서 세상에 알렸다.

김일수 하나오카 광산 노조 위원장. 김정훈 교수 제공

김일수 위원장은 1953년 유족 대표 자격으로 중국으로 가 당국에 유골을 송환했고, 마쓰다 도키코도 중국까지 동행했다는 사실이 김 교수에 의해 새로 밝혀졌다. 김 교수는 “중국인 유골 수습과 송환 때엔 시민단체가 참여해 숫자가 늘어났고, ‘한·중·일 서민연대’가 아키타에서 도쿄로, 더 나아가 중국으로 확대됐다”고 강조했다.

김 교수가 은폐됐던 재일 조선인의 역사와 한·중·일 노동자 연대 역사를 복원할 수 있었던 것은 재일동포 이우봉씨의 자전적 기록 덕분이다. 김 교수는 “일본의 한 연구자가 1942년 경상도에서 강제징용당한 이씨의 자전적 일대기가 있다는 사실을 알려줬다”며 “이 희귀본엔 김일수 위원장 등의 행적과 유골 상환 사실들이 꼼꼼하게 기록돼 있었다”고 말했다.

정대하 기자 daeha@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)