지방의회에서 노동현장 사망사고 등 산업재해를 예방하기 위해 산업안전보건 조례를 잇달아 제정하고 있다. 하지만 중대재해를 사전에 방지하려면 ‘중대재해기업처벌법’이 통과돼야 한다는 목소리가 높다.

광주시의회는 최근 본회의를 열어 ‘광주시 산업안전보건 지원 조례안’을 통과시켰다고 16일 밝혔다. 이 조례엔 △안전보건 조사관을 위촉해 안전보건지킴이단을 운영하고 △산업안전보건센터를 설치할 수 있는 내용 등이 포함됐다. 이 조례를 발의한 장연주 시의원(정의당)은 “자치단체가 산업재해를 예방하기 위해 소규모 사업장부터 노동 안전교육 등을 지원할 조례가 필요하다고 판단했다”고 밝혔다.

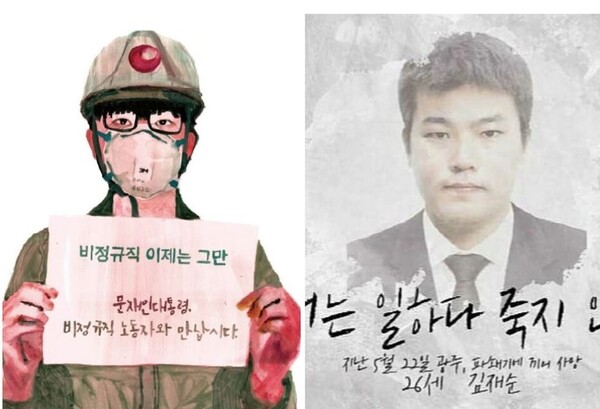

장 의원이 조례 제정에 나선 것은 산업안전보건법의 허점 때문이다. 지난 5월22일 광주 하남국가산업단지 안 조선우드 공장(10인 미만)에서 노동자 김재순씨가 혼자 일하다가 파쇄기에 끼여 사망했다. 산업안전법엔 50인 이상 사업장만 안전관리자를 의무적으로 두도록 돼 있다. 50인 미만 소규모 사업장은 산안법의 사각지대다. 산업안전공단이 집계한 올 1~6월 산업재해 발생현황을 보면, 사고로 숨진 노동자 470명 가운데 5~49인 사업장의 사망자가 206명(43.8%)으로 나타났다.

산업안전보건조례를 제정한 지방정부는 경남도·서울시·경기도·부산시·전남도·광주시 등 6곳이지만 조례로 중대재해를 예방하기엔 역부족이다. 강은미 정의당 원내대표가 지난 6월 ‘중대재해기업처벌법’을 발의한 것도 이 때문이다. 이 법안은 산재가 발생했을 때 유해·위험 방지 의무를 위반한 사업주와 경영책임자 등에 강력한 형사책임을 묻는 법이다. 지난 10년간 국내에서 산재 사고로 사업주가 징역 및 금고형을 받은 비율은 0.56%에 불과한 실정이다.

강은미 정의당 원내대표실 쪽은 “2018년 12월 비정규직 고 김용균 노동자 사망 이후 산업안전법을 개정했지만 사망사고가 끊이지 않고 있다. 민주당이 산안법을 개정하는 수준에서 중대재해 문제를 넘어가려고 해서는 안 된다”고 했다.

정대하 기자

daeha@hani.co.kr