1949년 제주읍 노형리 민보단원들이 훈련을 받고 있는 모습. 4·3 당시 군·경토벌작전에 동원된 민보단원은 5만여명으로 제주도 인구의 20% 가까이 이르렀다.

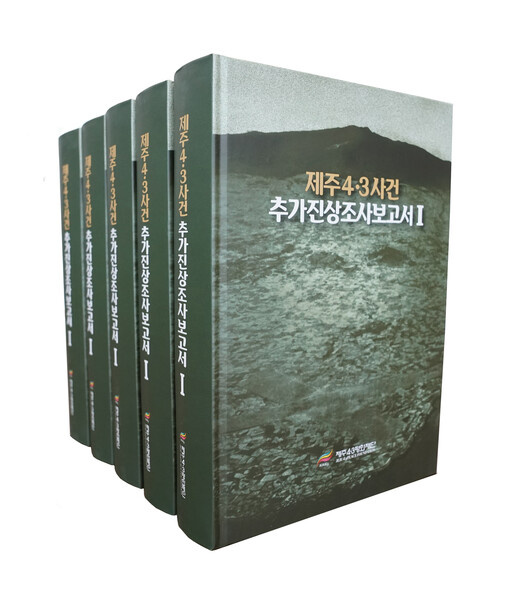

제주4·3 희생자들의 피해 실태를 일일이 밝힌 <제주4·3사건 추가진상조사보고서>(4·3추가조사보고서)가 나왔다. 국무총리실 산하 제주4·3위원회가 2003년 10월 <제주4·3사건진상조사보고서>를 발표한지 16년 만이다.

제주4·3평화재단(이사장 양조훈)은 4·3 당시 마을별 피해 실태와 집단학살, 수형인 행방불명 및 예비검속 피해 실태 등 7개의 피해 실태를 담은 770쪽의 4·3추가조사보고서를 펴냈다고 16일 밝혔다.

특히 4·3추가보고서는 4·3 당시 기준으로 12개 읍·면 165개 마을(리)의 피해 상황에 대한 전수조사를 벌여 지난해 12월 기준 희생자로 확정된 1만4442명에 대해 가해자 구분, 피해 형태, 재판 유형, 유해 수습 여부 등에 따라 모두 18개 유형으로 나눠 자세하게 기술하고 있다. 추가 조사과정에서 확인된 미신고 희생자도 1200여명에 이르는 것으로 나타났다.

또 이번 마을별 피해 확인 과정에서는 한 장소에서 50명 이상 피해를 본 집단학살사건은 26건이나 되는 것으로 조사됐다. 재단은 4·3추가조사보고서에서 피해 유형을 세밀하게 분석하기 위해 198개에 이르는 방대한 량의 도표를 선보였다.

제주4·3평화재단이 발간한 <제주4·3사건 추가진상조사보고서1>

이번 조사 과정에서 행방불명 희생자 피해 조사 결과 행불 희생자는 4·3위원회가 확정한 3610명보다 645명이 많은 4255명에 이르고 있는 것으로 밝혀졌다. 기존에 사망자로 신고된 희생자 가운데 새롭게 행불로 드러난 경우로 보인다.

추가진상조사에서는 2261명에 이르는 수형인 행방불명 피해실태도 중점적으로 규명됐다. 이 가운데 경기·인천지역과 호남지역 형무소에 수감 중이던 수형인 행방불명 희생자들이 실태를 구체적으로 밝혔다.

교육계의 4·3 피해는 교원 271명, 학생 429명 등 모두 700명의 인적 피해와 93개 학교의 교육시설 및 학교운영 손실 등 물적 피해가 발생한 것으로 조사됐다. 군·경·우익단체의 4·3 당시 피해는 모두 1091명으로, 이는 2003년 정부 보고서에서 밝힌 1051명에 견줘 40명이 늘어난 것이다.

재단은 2003년 발간된 정부의 보고서가 4·3의 진상규명과 명예회복을 위한 총론적 성격의 보고서라면, 4·3추가조사보고서는 희생자들을 대상으로 일일이 피해유형을 나눠 전체적인 4·3 피해를 조망한 것이 특징이라고 밝혔다.

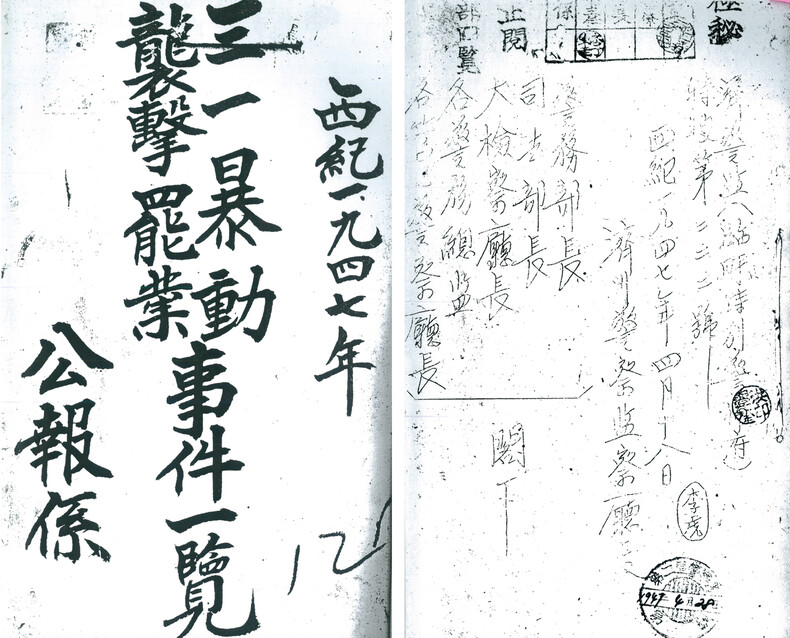

1947년 3·1절 발포사건과 3·10총파업 등에 대해 같은해 4월28일 제주경찰감찰청이 미군정 경무부장 등에 보고한 문서로, 당시 경찰은 발포사건을 ’3·1폭동습격사건’으로 규정했다.

4·3평화재단은 4·3특별법에 근거해 추가진상조사 업무를 맡게 되자 2012년 추가진상조사단을 구성해 2016년까지 마을별·분야별 피해 실태 조사활동을 벌였고, 2018년 10월 재단 내 조사연구실이 신설되자 추가진상조사보고서 집필팀(팀장 양정심)을 구성해 기존의 조사내용에 대한 보완작업을 거쳐 이번에 4·3추가조사보고서 1권을 내게 됐다.

재단은 “이번 다루지 못했던 부분에 대해서는 추가진상조사를 지속해서 추진해 보고서를 계속 발간할 계획이다. 또 추가조사보고서의 오류도 신고하면 이를 조사해 보완해 나갈 계획이다”고 말했다.

허호준 기자

hojoon@hani.co.kr, 사진/제주4·3평화재단 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)