특별한 형제들

친일과 항일, 좌익과 우익을 넘나드는 근현대 형제 열전

정종현 지음 l 휴머니스트 l 1만8000원

1950년 11월7일 모처에서 부역자 23명이 총살됐다. 의정부 방어부대 제7사단에서 낙오한 헌병대장 안익조(1903~1950) 중령 부부도 끼어 있었다. 자신이 소지했던 무기와 전투정보를 적에게 제공했다는 죄목이었다. 그는 애국가를 작곡한 안익태(1906~1965)의 형이다. 안익조는 도쿄 유학 때 재동경조선기독청년야구단에서 유격수로 뛰었다. 도쿄제국대학 수의학과, 경성제국대학 의학부를 잇달아 졸업해 폐결핵 전문의 자격을 땄다. 첫 직장은 엉뚱하게도 컬럼비아 레코드사다. 경성지점 문예부장으로 오디션제를 도입해 스타를 발굴하고 음악단과 악극단을 꾸려 전국을 돌았다. 1937년 만주국군 안동지구 경비사령부 군의로 2년 동안 복무했다. 제대 뒤 다시 딴따라가 됐다가 일제 말기엔 병원을 개업했다. 한국전쟁 발발 전엔 경찰이었다. 안익조는 친일인명사전에 이름이 올랐다. 그는 친북일까, 친일일까?

<특별한 형제들>은 안씨 형제처럼 근현대 격동기를 살아낸 형제들 이야기 13편을 묶었다. 대개는 대한제국-일본 강점기-해방과 분단 등 역사 줄거리를 꿰는데다 형제 중 하나, 또는 아비의 이름자를 들어보았기에 이야기들은 낯익음과 낯섦이 반반이다. 절반의 낯익음이 독서 속도를 붙이고 낯섦이 지면을 구미 당기게 한다. 지은이는 당시 신문·잡지 등 원자료, 선학의 연구결과 등 사실을 조합해 툭툭 던지는 대신 인물 선택에서 저술 의도를 강하게 내보인다. 역사는 사건 또는 제도의 종합이 아니라 ‘시대를 살아간 사람들의 삶’으로 짜인다는 것. 등장인물들이 경계선에 있음을 내보임으로써 친일-항일, 좌익-우익 등 편가르기 세태에 일침을 놓는다.

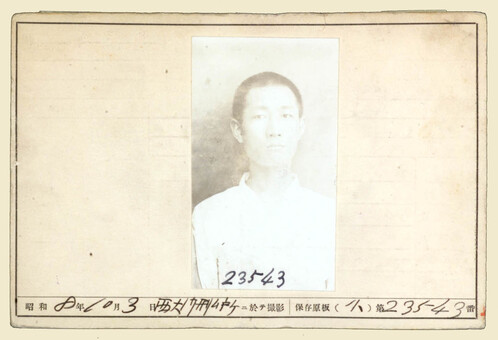

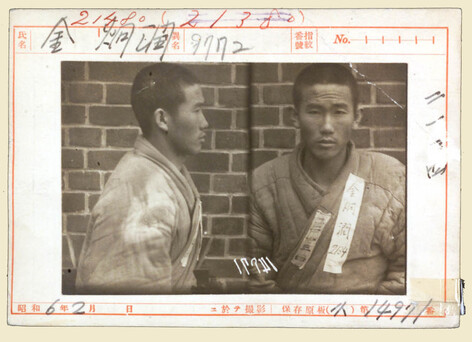

일제 감시대상 인물 카드에 담긴 김형선(1904~1950). 김형선, 김명시, 김형윤 삼남매는 어려운 집안에서 자라 사회주의 운동에 온몸을 바쳤다. 휴머니스트 제공

일제 감시대상 인물 카드에 담긴 김형윤. 김형선, 김명시, 김형윤 삼남매는 어려운 집안에서 자라 사회주의 운동에 온몸을 바쳤다. 휴머니스트 제공

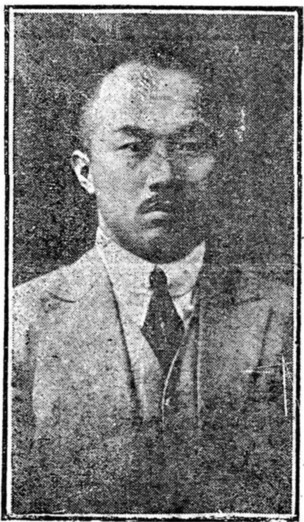

김명시(1907~1949)의 모습. 김형선, 김명시, 김형윤 삼남매는 어려운 집안에서 자라 사회주의 운동에 온몸을 바쳤다. 휴머니스트 제공

김일성 우상화를 비판한 일본어책 <북조선왕조 성립 비사-김일성 정전>(도쿄 자유사, 1982)을 쓴 임은. 국내에는 <북한 김일성왕조 비사> <북조선 창설주역이 쓴 김일성 정전>으로 번역출간된 이 책을 쓴 그는 대한제국기 의병장 허위(1855~1908)의 손자 허웅배(1928~1997)다. 할아버지 고향인 ‘(경북) 선산군 구미면 임은리’에서 필명을 따왔다. 허위 순국 뒤 후손들은 만주로 이주하여 항일투쟁에 가담했다. 만주생 허웅배는 해방과 함께 북한 건국에 참여하고 한국전쟁 때는 인민군에 복무했다. 1952년 유학생으로 뽑혀 소련국립영화학교에서 공부하던 중 1957년 2월 흐루쇼프의 스탈린 격하 연설에 충격을 받고 북한을 비판적으로 보게 됐다. 그해 11월 재소련 조선유학생 동향회에서 ‘당에는 개인숭배가 없다’는 당의 설명을 비판함으로써 대사관에 구금됐다. 그는 그곳을 탈출해 연인 최선옥과 함께 우즈베키스탄으로 이주했고 유학생 7명이 동조 망명했다. 1958년 ‘북한유학생 집단 망명사건’이다. 이들은 ‘참사람이 되겠다’는 뜻에서 ‘진’(眞)으로 개명했다. 피를 나눈 형제보다 진한 형제가 된 이들은 자유로운 영혼이었다.

변호사로서 강점기 때 독립지사들을 무료 변론한 이인(1896~1979). 조선어학회 회원으로 활동하다 구금돼 4년 옥고를 치렀다. 해방 뒤 미군정 검찰총장, 이승만 정부 법무장관을 지냈으나 4·19혁명 때 이승만 하야 요구 성명에 이름을 올렸다. 그에겐 골치 아픈 동생 이철(1917~1950)이 있었다. 형과는 다른 길을 걸었으니 불문학을 전공하고 남조선노동당에 가입했다. 해방 뒤 좌익출판문화협회 기획부원 등 인민공화국에서 활동하다 1950년 봄 서대문형무소에 수감됐다. 한국전쟁 발발 뒤 풀려나 서울시 인민위원회 문화선전부 활동을 했다. 9·28 서울 수복 뒤 월북하다가 사살됐다. 이인의 아들 이옥(1928~2001), 딸 이덕경(1927~?)은 삼촌한테 더 끌려 남조선노동당 엠엘(ML)연구회 활동을 함께 했다.

평양 유지를 아버지로 둔 정두현(1888~?) 정광현(1902~1980) 형제. 형 두현은 김일성종합대학 설립을 주도하고 그 대학 의학부장을 지냈다. 서울대학교 법과대학 교수를 지낸 동생 광현은 친족상속법 분야 업적으로 대한민국학술원 회원이 됐다. 각각 남북한 최고 대학에서 활약을 펼친 이들은 생전에 상대방의 존재를 언급하지 않았다.

정씨 형제들처럼 이인 집안에서는 가족사를 굳이 밝히지 않았다. 2018년 타계한 문학평론가 김윤식은 유럽학술대회에서 파리7대학 교수로 있던 이옥과 여러 차례 만난 사연을 글로 남겼다. 문맥으로 보아 이옥의 가족 이야기는 화제가 되지 않았다. 김윤식은 속사정을 알았는지 알수 없다. 다만 이인-이옥 부자관계를 거론하고 멈췄다.

지은이는 강점기 충청북도지사를 지낸 유만겸(1889~), 국립서울대학교 설치안(국대안)을 주도한 유억겸(1896~1947)을 통해 그의 아버지 유길준(1856~1914)의 개화사상이 어떻게 굴절되는지도 보여준다.

나라를 팔아 귀족이 된 매국노들은 5대까지 작위를 세습하여 일본의 왕족 귀족학교인 가쿠슈인에 다니고, 결원이 생기면 제국대학에 무시험 입학하는 특권을 누렸다. 조선 귀족 158명 가운데 유일하게 독립유공자가 된 민태곤(1917~1944). 남작 민종묵의 5대손으로 1940년대 초반 항일비밀결사에 가담해 옥고를 치르고 후유증으로 스물여덟에 죽었다. 동생 민태윤(1924~)의 노력으로 2009년 대한민국 애족장을 받았다.

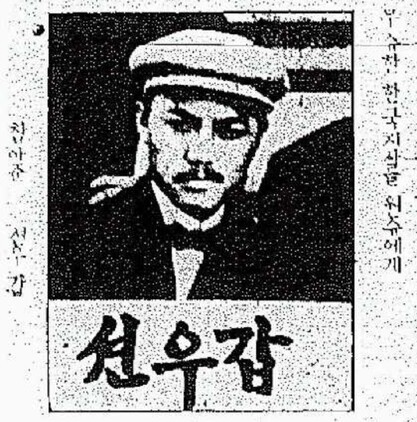

선우순(1891~1933). 선우순과 선우갑 형제는 대한민국 임시정부의 처단 대상이 된 형제밀정이었다. 휴머니스트 제공

선우갑(1893~?). 선우순과 선우갑 형제는 대한민국 임시정부의 처단 대상이 된 형제밀정이었다. 휴머니스트 제공

대한민국 임시정부의 처단 대상이 된 형제밀정 선우순(1891~1933)·선우갑(1893~?), 민족의 독립을 위해 불꽃같은 삶을 살아간 김사국(1892~1926)·김사민(1898~?) 형제는 대척점에 서 있다. 어려운 집안에서 자라 사회주의 운동에 온몸을 바친 삼남매 김형선(1904~1950), 김명시(1907~1949), 김형윤(생몰년 미상) 이야기는 애처롭다. 동아일보 기자로 평양 을밀대에서 시위를 벌인 ‘체공녀’ 강주룡 인터뷰 기사를 쓴 문필가 오기영(1909~?)과 그의 형제 오기만(1905~1937)·오기옥(1919~1950?)은 이회영 6형제, 경주 최부잣집 형제처럼 명가라고 일컬을 만하다.

임종업 <뉴스토마토> 편집위원

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)