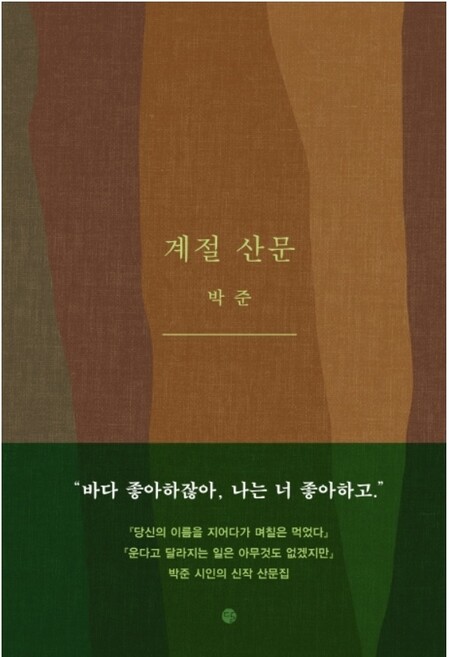

박준 지음ㅣ달ㅣ 1만4800원 계절마다 특유의 냄새가 있다 . 봄은 축축이 젖은 빨래를 말리듯 보송한 향기를 내뿜고 , 무더운 여름은 이따금씩 장맛비를 내리며 시원하면서도 게을러지고 싶은 냄새를 풍긴다 . 나무가 손을 놓은 낙엽에는 짙은 가을 내음이 배어 있고 겨울의 새벽 찬 공기에는 코끝을 찡하게 만들지만, 눈처럼 깨끗하고 맑은 냄새가 묻어 있다 . 사계절의 향기를 맡으며 우리는 그때의 기억을 추억하고 다시 한 번 그리워하기도 한다 . 시집 <당신의 이름을 지어다가 며칠은 먹었다> <우리가 함께 장마를 볼 수도 있겠습니다>와 산문집 <운다고 달라지는 일은 아무것도 없겠지만>의 박준 시인이 두번째 산문집 <계절 산문>을 펴냈다 . 작가의 발길이 닿았던 곳 , 그가 거쳐 온 시간을 계절의 흐름에 따라 , 때로는 계절을 넘나들며 감각적인 단어들로 적어냈다 . 독백처럼 , 일기처럼 , 편지처럼 , 회고록처럼 쓰인 글들은 경어체를 타고 다정하게 다가온다 . 작가는 마지막 마침표까지 읽고 나면 그제야 느낄 수 있는 글의 숨은 의미를 제목으로 붙여놓기도 했다 . 다시 처음으로 되돌아가서 제목과 글을 다시 한 번 되새김질하며 읽는 재미가 있다 . 학교 앞 분식집 이야기 , 어린 시절 골목길을 밝히던 가로등 , ‘혼밥’을 할 때의 마음 등 독자들과도 공유할 수 있는 아련한 추억과 솔직한 감정들이 가득하다 . 지나온 한 해를 떠나보내고 새로운 1년을 눈앞에 둔 지금 , 작가는 책 마지막 장에 맺음말 대신 짤막한 메시지를 남긴다 . “잘 가라는 배웅처럼 한결같이 손을 흔드는 기억들 . 하지만 얼마쯤 지나 돌아보면 다시 오라는 손짓처럼 보일 것입니다” -사계절을 지나며 박준 . 김세미 기자 abc@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)