문인수 시집 <쉬!>

예순 지난 아들, 아흔 아버지 안고 오줌 뉘며

어리광 부리듯 ‘시원하시것다아’ 마음 쓰고

미안한 아비의 툭, 툭, 끊기는 오줌발

피붙이의 진심어린 교감

어리광 부리듯 ‘시원하시것다아’ 마음 쓰고

미안한 아비의 툭, 툭, 끊기는 오줌발

피붙이의 진심어린 교감

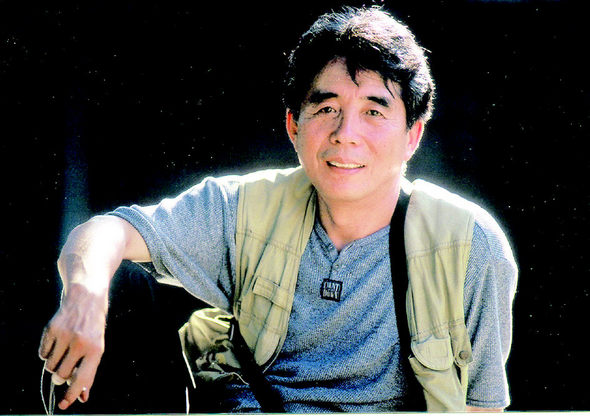

만으로 마흔의 비교적 늦은 나이에 등단한 문인수(61)씨가 네 번째 시집 <쉬!>(문학동네)를 펴냈다. 그보다 십몇 년씩 일찍 문단에 나온 또래 시인들이 벌써부터 피로와 타성의 기미를 보이고 있는 데 반해, 문씨의 시는 좀처럼 싱싱한 활력을 잃지 않으면서 연륜과 경험에서 우러난 깊이까지 갖추어 갈수록 읽는 맛을 더한다.

“광명에도 초박의 암흑이 발려 있는 것 같다./전깃불 환한 실내에서 다시/탁상용 전등을 켜야 하는 경우가 있는데/그럴 때 분명, 한 꺼풀 얇게 훔쳐 감추는 휘발성분 같은 것/책이나 손등, 백지 위에서 일어나는/광속의 투명한 박피현상을 볼 수 있다./사랑한다, 는 말이 때로 한순간 살짝 벗겨내는/그대 이마 어디 미명 같은 그늘,/그런 아픔이 있다. 오래 함께한 행복이여.”(<그늘이 있다> 전문)

이 아름다운 시는 문인수씨의 섬세한 관찰력과 사물의 이면을 들여다보는 혜안을 유감없이 보여준다. 빛의 강도에 차이가 있을 수 있다는 것은 한갓 평이한 산문적 진술에 지나지 않을 터이다. 그러나 같은 말을, 얇은 어둠의 꺼풀이 빛 덩이를 덮고 있다고 표현하는 순간 그것은 단박에 시적 차원으로 도약하게 된다. 그리고 빛을 감싸고 있는 얇은 꺼풀이 더 강한 빛에 의해 살짝 벗겨지는 순간에 빗대어 행복의 미묘한 역설을 노래할 때 거기에는 삶을 바라보는 웅숭깊은 시선이 깃들이는 것이다. 시집 <쉬!>에 실린 작품들은 이처럼 치밀한 관찰과 원숙한 해석이 어우러져 자주 진경을 연출한다. 환갑을 지난 아들이 아흔 넘은 아버지를 안고 오줌을 누이는 이야기를 다룬 <쉬>가 대표적이다.

싱싱한 활력에 우러난 깊이까지

“생의 여러 요긴한 동작들이 노구를 떠났으므로, 하지만 정신은 아직 초롱 같았으므로 노인께서 참 난감해하실까봐 ‘아버지, 쉬, 쉬이, 어이쿠, 어이쿠, 시원허시것다아’ 농하듯 어리광 부리듯 그렇게 오줌을 뉘었다고 합니다.”

그 자신 결코 젊다고는 할 수 없는 아들이 극노인인 아비를 안고 어린아이에게 하듯, 그러나 어디까지나 노인의 심기를 거스르지 않도록 삼가면서 오줌을 누이는 장면이 눈에 선하게 그려진다. 이것만으로도 아름답다 하겠는데, 그러나 이 시는 여기서 한 발 더 나아간다. 아들에게 안기어 오줌을 누는 구순 아버지의 마음을 헤아리는 것이다.

“온몸, 온몸으로 사무쳐 들어가듯 아, 몸 갚아드리듯 그렇게 그가 아버지를 안고 있을 때 노인은 또 얼마나 더 작게, 더 가볍게 몸 움츠리려 애썼을까요. 툭, 툭, 끊기는 오줌발, 그러나 그 길고 긴 뜨신 끈, 아들은 자꾸 안타까이 따에 붙들어매려 했을 것이고, 아버지는 이제 힘겹게 마저 풀고 있었겠지요. 쉬-” 산문시에 가까운 이 작품에서 환갑 아들과 구순 아버지 사이의 진심의 교감은 더할 나위 없이 완벽하게 처리되었다. 다시 그러나, 시인은 여기서 만족하지 않고 두 피붙이의 교감을 전 우주적 차원으로 끌어올린다. 화룡점정과도 같은 시의 마지막 행이다.

“쉬! 우주가 참 조용하였겠습니다.”

시집의 제목이 여기서 왔거니와, 이 순간 조용해진 우주란 무엇일까. 아들의 효성과 아비의 미안한 만족감에 대한 전적인 수긍의 표현이 아니겠는가. 그러니까 인간과 우주 사이의 교감인 것이다.

마지막으로 언급해 둘 것이 낱말 ‘쉬’다. 이 말은 주로 아이에게 오줌을 누일 때 쓰는 말이자 누군가에게 조용히 해 줄 것을 요구할 때 내는 소리이기도 하다. 시에서는 ‘쉬’의 이런 두 가지 의미를 부러 중첩해서 쓰고 있는데, 그 결과 육순 아들이 구순 아비에게 오줌을 누이는 성스러운 행위에 전 우주가 침묵으로써 조응하는 구도가 마련된다.

늙마를 다룬 따뜻한 연민 돋보여

“늙어 눈에 밟히느니 전부/내 청춘 아닌 것 없구나”(<등대도 팔 힘을 쓴다>)라고 시인은 노래하는데, 그 자신 늙마에 접어들었기 때문일까 시집에는 노인과 노년을 다룬 작품이 여럿 들어 있다.

“할머니 한 분이 초록 애호박 대여섯 개를 모아놓고 앉아 있다./삶이 겨우 요것밖에 남지 않았다는 듯/최소한 작게, 꼬깃꼬깃 웅크리고 앉아 있다./(…)/노구를 떠난 거동일랑 전부/잇몸으로 우물거려 대강 삼키는 것 같다. 지나가는 아낙들을 부르는 손짓,/저 허공의 반경 내엔 그러니까 아직도/상처와 기억들이 잘 썩어 기름진 가임의 구덩이가 숨어 있는지”(<저 할머니의 슬하>)

노년에 대한 관심은 무엇보다 시인의 따뜻한 연민과 공감의 마음가짐에서 비롯된 것이다. 그리고 그 연민과 공감은 반드시 노인들에게만 국한되지 않고 세상의 힘없고 가엾은 이들에게 두루 확산된다. 청령포에서 짧고도 한스러운 생을 마감한 단종, 그리고 인도 여행에서 마주친 가난한 이들이 대표적이다.

“강원도 영월 청령포의 서강은 그러나 우리나라에서, 우리나라의 역사 중에서도 사람의 늑골 안쪽으로 가장 깊숙이 구부러져 들어오는 것 같다./끄윽 끅, 제대로 잘 흘러가지 못한다./제 목구멍 속으로 끄윽 끅, 끌려들어가는 저 강/건너편엔 어린 단종의 무덤이 있다. 이제 한창 볼이 붉을 나이에/슬픔의 힘으로 구부린 슬픔, 다시는 펴지 못한다.”(<청령포>)

“추운 사내가 검은 콘돌처럼 혼자 쭈그리고 앉아 모닥불을 쬡니다./마분지나 헝겊, 판자 쪼가리 같은 쓰레기들을 주워모아 만든 꽃이기도 한데요,/저렇듯 정성껏 퍼 담아 피워올리는 딱 일 인분씩의 모닥불이 하늘의 눈인 양/극빈의 두 손을 자세히 들여다보는 밤이 흘러갑니다.”(<모닥불 - 인도 소풍> 전문)

세상은 분명 춥고 무서운 곳이다. 그렇다고 해서 따뜻함과 평화를 향한 노력을 멈추어야 하겠는가. 저 주택가 그늘진 구석에 핀 민들레꽃을 보아라.

“낡은 주택가,/너덜거리는 이 시꺼먼 표지의 국어대사전 속에/어두운 의미의 그 숱한 말들 속에/밝은 구석이 있다. 끝끝내 붙박인 ‘기쁘다’는 말,/민들레는 여하튼 불멸인 듯 웃는다.”(<밝은 구석>)

시인은 곧 민들레가 아니겠는가. 어둠 속에서도 한사코 밝은 구석을 찾는, 온갖 악조건 속에서도 기어이 웃음을 웃고야 마는.

최재봉 문학전문기자 bong@hani.co.kr

“쉬! 우주가 참 조용하였겠습니다.”

시집의 제목이 여기서 왔거니와, 이 순간 조용해진 우주란 무엇일까. 아들의 효성과 아비의 미안한 만족감에 대한 전적인 수긍의 표현이 아니겠는가. 그러니까 인간과 우주 사이의 교감인 것이다.

마지막으로 언급해 둘 것이 낱말 ‘쉬’다. 이 말은 주로 아이에게 오줌을 누일 때 쓰는 말이자 누군가에게 조용히 해 줄 것을 요구할 때 내는 소리이기도 하다. 시에서는 ‘쉬’의 이런 두 가지 의미를 부러 중첩해서 쓰고 있는데, 그 결과 육순 아들이 구순 아비에게 오줌을 누이는 성스러운 행위에 전 우주가 침묵으로써 조응하는 구도가 마련된다.

늙마를 다룬 따뜻한 연민 돋보여

“늙어 눈에 밟히느니 전부/내 청춘 아닌 것 없구나”(<등대도 팔 힘을 쓴다>)라고 시인은 노래하는데, 그 자신 늙마에 접어들었기 때문일까 시집에는 노인과 노년을 다룬 작품이 여럿 들어 있다.

“할머니 한 분이 초록 애호박 대여섯 개를 모아놓고 앉아 있다./삶이 겨우 요것밖에 남지 않았다는 듯/최소한 작게, 꼬깃꼬깃 웅크리고 앉아 있다./(…)/노구를 떠난 거동일랑 전부/잇몸으로 우물거려 대강 삼키는 것 같다. 지나가는 아낙들을 부르는 손짓,/저 허공의 반경 내엔 그러니까 아직도/상처와 기억들이 잘 썩어 기름진 가임의 구덩이가 숨어 있는지”(<저 할머니의 슬하>)

노년에 대한 관심은 무엇보다 시인의 따뜻한 연민과 공감의 마음가짐에서 비롯된 것이다. 그리고 그 연민과 공감은 반드시 노인들에게만 국한되지 않고 세상의 힘없고 가엾은 이들에게 두루 확산된다. 청령포에서 짧고도 한스러운 생을 마감한 단종, 그리고 인도 여행에서 마주친 가난한 이들이 대표적이다.

“강원도 영월 청령포의 서강은 그러나 우리나라에서, 우리나라의 역사 중에서도 사람의 늑골 안쪽으로 가장 깊숙이 구부러져 들어오는 것 같다./끄윽 끅, 제대로 잘 흘러가지 못한다./제 목구멍 속으로 끄윽 끅, 끌려들어가는 저 강/건너편엔 어린 단종의 무덤이 있다. 이제 한창 볼이 붉을 나이에/슬픔의 힘으로 구부린 슬픔, 다시는 펴지 못한다.”(<청령포>)

“추운 사내가 검은 콘돌처럼 혼자 쭈그리고 앉아 모닥불을 쬡니다./마분지나 헝겊, 판자 쪼가리 같은 쓰레기들을 주워모아 만든 꽃이기도 한데요,/저렇듯 정성껏 퍼 담아 피워올리는 딱 일 인분씩의 모닥불이 하늘의 눈인 양/극빈의 두 손을 자세히 들여다보는 밤이 흘러갑니다.”(<모닥불 - 인도 소풍> 전문)

세상은 분명 춥고 무서운 곳이다. 그렇다고 해서 따뜻함과 평화를 향한 노력을 멈추어야 하겠는가. 저 주택가 그늘진 구석에 핀 민들레꽃을 보아라.

“낡은 주택가,/너덜거리는 이 시꺼먼 표지의 국어대사전 속에/어두운 의미의 그 숱한 말들 속에/밝은 구석이 있다. 끝끝내 붙박인 ‘기쁘다’는 말,/민들레는 여하튼 불멸인 듯 웃는다.”(<밝은 구석>)

시인은 곧 민들레가 아니겠는가. 어둠 속에서도 한사코 밝은 구석을 찾는, 온갖 악조건 속에서도 기어이 웃음을 웃고야 마는.

최재봉 문학전문기자 bong@hani.co.kr

“온몸, 온몸으로 사무쳐 들어가듯 아, 몸 갚아드리듯 그렇게 그가 아버지를 안고 있을 때 노인은 또 얼마나 더 작게, 더 가볍게 몸 움츠리려 애썼을까요. 툭, 툭, 끊기는 오줌발, 그러나 그 길고 긴 뜨신 끈, 아들은 자꾸 안타까이 따에 붙들어매려 했을 것이고, 아버지는 이제 힘겹게 마저 풀고 있었겠지요. 쉬-” 산문시에 가까운 이 작품에서 환갑 아들과 구순 아버지 사이의 진심의 교감은 더할 나위 없이 완벽하게 처리되었다. 다시 그러나, 시인은 여기서 만족하지 않고 두 피붙이의 교감을 전 우주적 차원으로 끌어올린다. 화룡점정과도 같은 시의 마지막 행이다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)