[한겨레Book] 한미화의 어린이책 스테디셀러

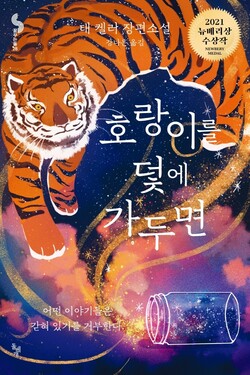

태 켈러 지음, 강나은 옮김 l 돌베개(2021) 올해가 임인년 검은 호랑이의 해라는 걸 알고 나자 태 켈러의 책이 생각났다. 제목에서 알 수 있듯 동화의 주요한 등장인물이 호랑이다. 이 작품으로 뉴베리 메달을 수상한 한국계 미국인 작가는 ‘해와 달이 된 오누이’란 옛이야기 속 호랑이를 모티브로 삼았다. 생각해보면 88올림픽에서도 평창올림픽에서도 호랑이가 마스코트였다. 한국인에게 호랑이는 어떤 의미일까. 우리에게 호랑이는 양면적인 상징이다. ‘호환마마’라는 말을 할 만큼 목숨을 위협하는 무서운 동물이지만 동시에 영물이자 수호 동물이다. 작품은 호랑이가 지닌 두 가지 이미지를 함께 사용해 오래 전 미국으로 건너온 할머니와 손녀 릴리의 이야기를 풀어낸다. 릴리는 조용한 동양인 여자아이다. 어디서나 있는 듯 없는 듯 존재감이 없다. 친구나 가족도 릴리의 말을 귀담아듣지 않는데 예외가 있다면 할머니다. 할머니가 뇌종양에 걸리자 엄마는 언니 샘과 릴리를 데리고 할머니가 사는 집으로 이사를 감행한다. 엄마와 언니가 말다툼을 하는 동안 릴리는 멍하니 창밖을 보다 호랑이를 보았다. 아무도 믿어주지 않을 호랑이 이야기를 하자 할머니는 한술 더 뜬다. 자신이 호랑이에게 이야기를 훔쳤는데, 그걸 찾으러 나타난 거라며 조심하라고 한다. 할머니의 병세는 심각해지고, 호랑이는 할머니가 가둬둔 이야기를 풀어줘야 병이 낫는다며 릴리에게 거래를 제안한다. 사자가 등장하는 서양 판타지와 달리 호랑이가 등장하는 판타지는 여러모로 새로웠다. 호랑이가 릴리에게 처음 말을 거는 대목이 있는데, ‘걸걸한 여자 목소리’였다. 호랑이는 용맹한 동물이니 수컷일 것이라 여겼던 내 무의식을 흔들어 깨웠다. 치악산 산신 호랑이도 암컷인데 말이다. 더 흥미로운 대목은 작품 속 호랑이는 할머니의 엄마의 엄마 즉 우리 겨레의 여성을 상징한다는 점이다. 릴리가 봉인을 해제한 이야기에 따르면 이 땅의 여성들은 자신에게 호랑이의 핏줄이 흐른다는 걸 숨겨야 했다. 호랑이 여인은 이 저주를 딸들이 물려받지 않도록 빌고 도망쳐야 했다. 이게 옛이야기 속의 일일까. 릴리의 증조할머니도, 할머니도, 릴리의 엄마도, 언니도 똑같이 발버둥치며 도망치려고 했다. 호랑이 여인의 슬픈 이야기는 곧 한국 여성들의 이야기이자 역사다. 작품에서 릴리의 할머니가 고향을 떠나 이국으로 온 이유는 구체적으로 서술되지 않는다. 이 사연이 봉인된 옛이야기로 대체되며 보편성을 획득한다. “여자 한 명이 참으면 집안이 조용하다”는 말을 귀가 따갑게 들으며 나 역시 자랐다. 부권은 호랑이와도 같지만, 여성은 기껏해야 생쥐나 토끼가 어울린다고 여겼다. 책을 읽으니 ‘나도 호랑이였구나! 그래서 그렇게 답답했구나’ 싶었다. 릴리는 이제 조용한 동양인 여자애가 아니라 호랑이다. 호랑이라서 슬프고 부끄러운 게 아니라 자랑스럽다. 호랑이는 이 말을 하고 싶어서 악착같이 해님과 달님이 된 자매를, 아니 릴리를 쫓아왔나보다. 초6부터. 출판 칼럼니스트

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)