1987년 초판, 논란 부른 ‘문제작’

대학 안으로 사라진 지식인들

돈의 노예 된 그들만의 리그로

이들이 정부로 가면서 ‘재앙’ 현실화

대학 안으로 사라진 지식인들

돈의 노예 된 그들만의 리그로

이들이 정부로 가면서 ‘재앙’ 현실화

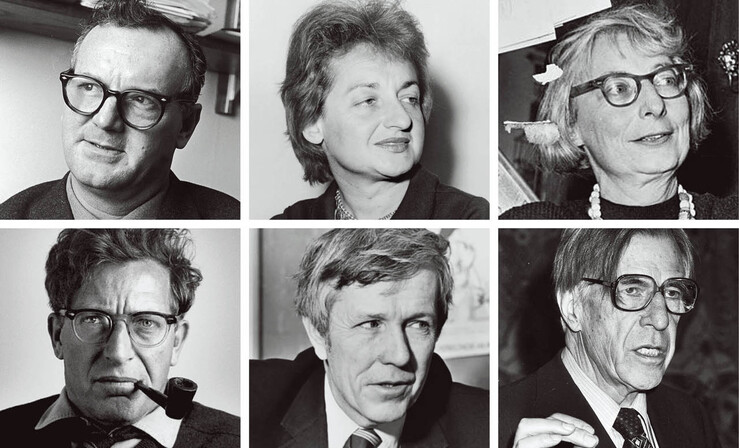

왼쪽 위부터 시계방향으로, 찰스 라이트 밀스, 베티 프리단, 제인 제이콥스, 존 케네스 갤브레이스, 마이클 해링턴, 폴 굿맨. 위키미디어 코먼스

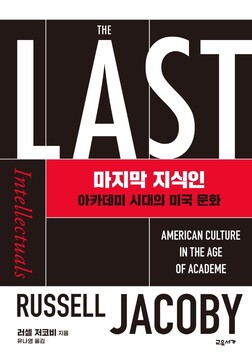

아카데미 시대의 미국 문화

러셀 저코비 지음, 유나영 옮김 l 교유서가 l 2만4000원 존 케네스 갤브레이스 <풍요한 사회>, 베티 프리단 <여성성의 신화>, 폴 굿맨 <바보 어른으로 성장하기>, 제인 제이콥스 <미국 대도시의 죽음과 삶>, 찰스 라이트 밀스 <파워 엘리트>, 월리엄 H. 화이트 <조직인>, 마이클 해링턴 <또 다른 미국>. 로스앤젤레스 캘리포니아대학(UCLA) 역사학 명예교수이자 학술비평가인 러셀 저코비는 1950~60년대 올드퍼슨의 올드북이 아직도 문화권력을 잡고 있는 현상에 주목한다. (지은이는 이밖에 노먼 메일러, 대니얼 벨, 고어 비달을 언급한다.) 그 책들이 나온 이후 뚜렷한 저작이나 인물이 없다. (물론 놈 촘스키, 에드먼드 윌슨, 수전 손태그 등 별종이 있다.) 도대체 왜 그럴까라는 의문이 책의 출발점이다. <마지막 지식인>은 미국 ‘공공 지식인’ 소멸의 연대기인 셈인데, 말빨과 자부심으로 둘째가라면 서러워할 지성계의 목덜미를 흔드는 만큼 1987년 초판이 나왔을 때 엄청난 논란과 반발을 불렀다고 한다. 그가 말하는 공공 지식인은 교양 있는 대중을 향해 그들이 이해할 수 있는 언어로 발언함으로써 사회 공론장에 영향을 끼치는 지식인을 말한다. 까놓고 말하면 기대치에 부합하는 지식인은 씨가 말랐다, ‘요즘 것들’이 낸 책은 자기네 집단 안에서 잘 썼네 어쩌네 할지 모르지만, 일반 시민들은 무슨 귀신 씨나락 까먹는 소린지 그 내용을 도통 알 수 없다는 것. 지은이는 그 원흉으로 대학을 지목한다. 제2차 세계대전이 끝난 직후 폭발적으로 증가한 대학이 블랙홀처럼 지식인을 빨아들여 소멸시켰다고 본다. “대학은 과학, 법학, 정치학, 경제학, 역사학을 교육함으로써 충돌하는 이해관계를 사심 없이 명철하게 중재할 행정가, 입법가, 판사, 지방행정 전문가를 민주주의의 구성원 가운데 길러내어 공급할 수 있다. 경제, 사회, 입법과 행정의 지적이고 원칙 있는 진보를 위한 최선의 희망은 미국 대학의 영향력 증대에 놓여 있다고 해도 과언이 아닐 것이다.” (프레더릭 J. 터너) 청년교육의 요람? 글쎄! 책은 크게 두 부분으로 나뉘는데, 전반부는 지식인들이 대학 속으로 사라진 까닭을 추적하고(주로 좌파 지식인 이야기), 후반부는 대학을 중심으로 형성된 지성계의 실태를 폭로한다. 공공지식인들이 ‘지식의 요람’ 대학 속으로 소멸했다는 주장은 역설적이지만 설득력 있다. 미국 인구는 1920년대부터 1970년까지 2배 증가한 데 비해 대학교수는 5만 명에서 50만 명으로 무려 10배가 늘었다. 소련이 스푸트니크를 발사한 1957년 이후 정부 예산이 대학으로 쏟아져 들어왔다. 그러니까 마감에 쫓기며 원고를 끄적여 생활비를 보태던 지식인한테 때 되면 월급과 연금을 꼬박꼬박 챙겨주는 대학은 신세계였다. (지은이는 대학의 유혹 외에 두 거점이 축소된 것을 요인으로 든다. 교외 개발과 자가용 보편화에 따른 신문·잡지의 축소, 원도심 재개발에 따른 보헤미아 지구의 소멸이 그것. ‘고속도로의 황제’ 로버트 모지스의 이름이 제인 제이콥스, 루이스 멈퍼드의 저서를 빌려 소환된다.) 신세계는 독배였다. 1950년대가 끝날 무렵 지식인과 대학교수는 사실상 동의어가 되었다. 이들이 바로 책의 표제로 삼은 ‘마지막 지식인’. 미국 대통령(드와이트 D. 아이젠하워)이 카우보이 소설 애독자였고, 무식한 테크니션들이 정부의 주요 결정을 좌우하던 당대는 물론 현재(엄밀하게 말하면 책 초판이 나온 1987년)까지 영향력을 끼치고 있다. (매카시즘이 휩쓸고 지나간 1960년대에 잠시 퇴조한다.) 이들을 마지막으로 대학교원은 재임용을 위한 논문발표와 연줄에 목매는 전문가 직업인으로 대체된다. 이 무렵 지식인을 뜻하는 단어 ‘Intellectual’에 ‘인텔리겐차’적 의미가 덧씌워진다. 그 결과? 지은이가 든 예는 참담하다. 논문발표의 압박은 전문분야 세분화로 나타난다. 지식의 장이 분화될수록 ‘그들만의 리그’가 되어 경쟁자가 줄기 때문. 정치학은 6년 동안 33개 하위분야가 새롭게 공인됐다고 한다. 각주 또는 색인은 돈으로 취급된다. 논문 인용회수가 승진과 포상 지표로 활용되기 때문. 선후배와 지인끼리 상부상조한다. 애초부터 많은 인용이 필요하도록 다른 사람들의 연구와 잘 맞물리게끔 설계한다. 빈곤, 도시위기, 냉전, 시위활동 등 최신, 비인기 테마는 연구 대상으로 삼지 않는다. 인용이 적고, 지원금을 타내기 힘든 탓이다. <미국 사회학 리뷰> 45년치(1936~1982)를 보니 논문 2559편 가운데 굵직한 현안을 다룬 것은 5.1% 미만이었다. 가장 매력적인 주제는 배우자 선택 역학관계였다. 경제학의 경우 점점 더 복잡한 수리모형을 도입하는 경향을 보인다. 현실을 잘 조명해서가 아니라 새 정보 없이 논문을 쓸 수 있기 때문이다. 이런 논문은 적용성이 떨어져 발표와 동시에 사장된다. <미국 경제학 리뷰> 8년치를 보니 저자가 생산한 직접정보를 활용한 논문은 1%에 지나지 않았다. 지원금을 두둑하게 타내기 위한 팀 연구 논문이 대세다. 이러한 학계의 인재가 정부로 가면 재앙이 된다. 출생이나 사업으로 중국을 아는 중국통 대신, 하버드 지식인 즉, 아시아를 글과 논문으로만 아는 ‘최고 인재들’을 외교, 외무직에 채움으로써 베트남전이 실패로 끝났다.(데이비드 핼버스탬 <최고의 인재들>) 책이 갖춘 장점을 말로 바꾸면 메시지가 된다. 교수들아, 들어라. 스스로 지식인이라고 생각한다면 지식인답게 살아라. 제멋에 겨워 잘난 척 좀 그만하고 민중과 소통하라. 2022년 현재 한국 상황에 대입해도 칼침 같다. 지식인이 제 몫을 못하는 틈새에 서식하는 저널리스트한테도 마찬가지다. 찔리지 않는다면 지식인이 아니란 증거다. 임종업 <뉴스토마토> 편집위원

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)