패자의 생명사

38억 년 생명의 역사에서 살아남은 것은 항상 패자였다!

이나가키 히데히로 지음, 박유미 옮김, 장수철 감수 l 더숲 l 1만6000원

적자생존. 강한 자만이 살아남았다고, 혹은 살아남으려면 강해야 한다고들 하는데…. <패자의 생명사> 지은이 왈, “에헤~ 그건 아니지. 진화에서 살아남은 것은 경쟁에서 밀려난 약자라니까!”

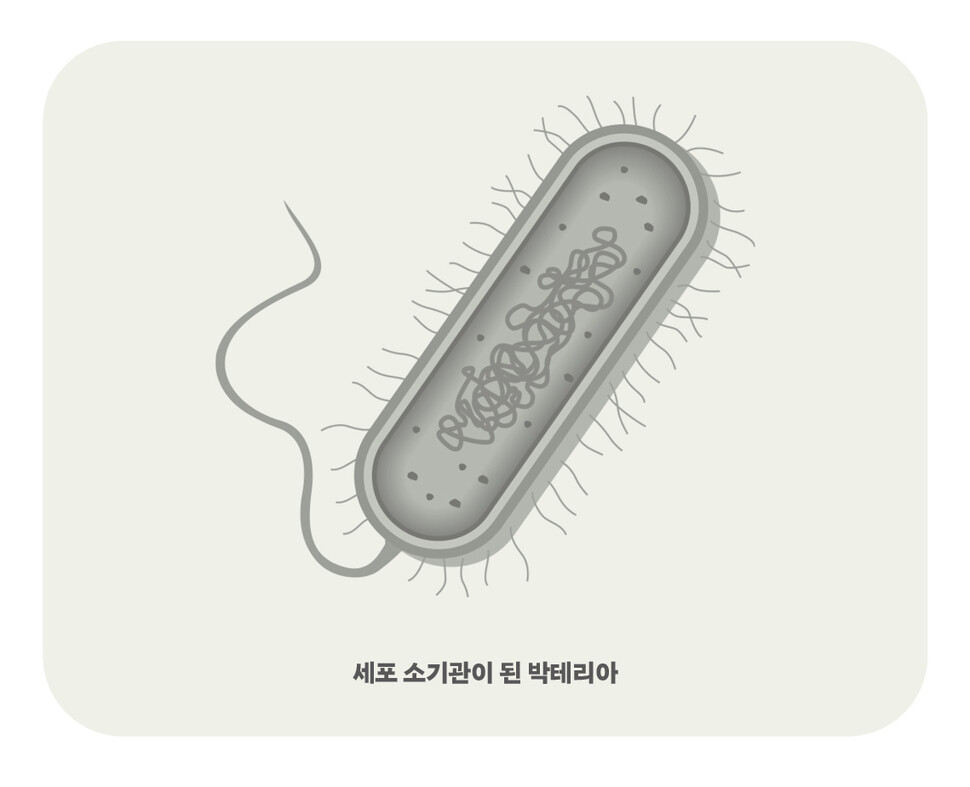

다양한 동식물 진화의 진원이 된 진핵생물. 본디 메탄가스를 뿜어내는 고세균 체내로 끌려들어 간 또 다른 원핵생물(박테리아)이 살아남아 탄생했다. 약자로서 먹혔지만 소화되지 않고 체내에 자리잡아 진화의 핵심 역할을 하게 된 미토콘드리아와 엽록체 얘기다. 전자는 에너지를 생성하고 후자는 광합성을 담당한다. 진화 대열에서 멀어진 박테리아는? 유전자 수가 적어 빠른 속도로 증식하고, 환경변화에 적응해 지구상에서 가장 번성하고 있다.

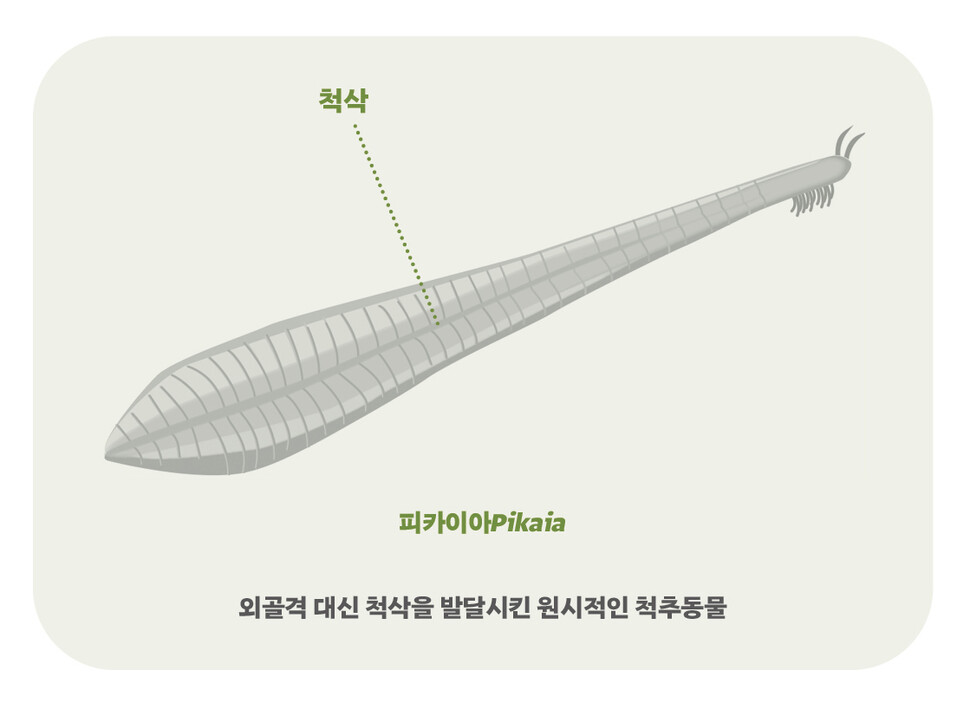

물에서 뭍으로 올라와 척추동물의 영화를 선도한 양서류. 지금이야 인류의 달 착륙에 비길 만한 위대한 첫걸음이라 하지만 실은 ‘패자의 도피’였다. 고생대 바다는 처절한 생존경쟁 무대. 앵무조개, 갑주어, 상어로 이어지는 포식자를 피해 약한 물고기들은 강 하구로 밀려났다. 바닷고기로는 해수와 담수가 뒤섞이는 가혹한 곳. 담수의 체내유입을 막으려 비늘을, 체외 배출을 위해 신장을, 부족한 미네랄 축적을 위해 경골을 만들었다. 수영도 잘 못하는 대형어류가 얕은 여울로 밀려났고 그 가운데 걸을 수 있는 지느러미를 가진 양서류의 조상이 살아남았다. ‘부적자 생존’인 셈인데, 물고기 쪽에 서서 보면 그럴 수 있지 싶다.

고생대 캄브리아기 다양한 종류의 생물들이 폭발적으로 늘어난 현상을 표현한 그림. 게티이미지뱅크.

중생대 트라이아스기. 초대륙 판게아가 쪼개져 탄산가스와 메탄가스가 분출하며 산소 농도가 떨어졌다. 종의 79%가 멸종한 가운데 저산소 환경에서 공룡이 적응력을 키웠다. 폐 앞뒤로 붙어 있는 기낭을 발달시켜 들숨날숨 때 모두 신선한 공기를 흡입할 수 있었다. 백악기 대멸종 때 지구를 지배했던 공룡은 절멸했다. 운석 충돌이 정설. 대부분 타죽고 익사하고, 잔존한 것조차 먹이 부족으로 굶어 죽었다. 지은이는 알칼로이드에 의한 소화불량, 중독사설도 제시한다. 초식공룡의 먹이가 되지 않으려 속씨식물이 독성물질을 지니는 쪽으로 진화했다는 것. 백악기 말기 공룡 화석에서 기관이 비정상적으로 비대하거나 알껍데기가 얇아지는 등 중독에 따른 현상이 관찰되었다고 소개한다. 하여튼 생존자는 약자인 파충류와 조류. 전자는 대형공룡이 살지 않는 물가에서 살았고 항온동물인 공룡(최근 연구론 육식 항온·초식 변온설 유력)과 달리 변온동물이어서 살아남았다. 후자는 하늘을 날아 공룡의 지배를 벗어나고 구멍이나 굴 속에서 재해를 피했을 것으로 추정한다.

이때 우리 포유류 조상도 살아남았다. 당시 약한 존재였던 포유류가 취한 전략은 소형화. 공룡의 손이 닿지 않는 곳으로 피할 수 있고, 적은 먹이로도 살아남을 수 있었다. 작은 공룡도 있었기에 이를 피해 기상천외한 장소를 찾았으니 공룡이 잠드는 밤이다. 경쟁을 피해 상호 서식지를 달리하는 ‘서식지 격리’. 장소가 아닌 시간대를 찾을 정도로 명민하다. 이때 어둠 속 먹이활동을 위해 후각과 청각을 발달시켰다. 알을 낳지 않고 배 속에서 새끼를 키워서 낳는 태생도 습득했다.

야행성 포유류 조상은 붉은색을 식별하는 능력을 잃어버렸다. 어둠 속에서 가장 눈에 띄지 않는 색이 붉은색이기 때문. (깊은 바닷물고기가 붉은색인 것도 같은 이치다.) 유일한 예외가 원숭이. 나무에 서식하며 열매를 먹게 되면서 열매의 붉음이 익어서 달달하다는 신호임을 알아보게 되었다. 새와 속씨식물이 맺은 공생동맹에 한 다리 디밀게 된 것.

‘부적자 생존’ 끝판왕 인간이 대멸종을 부르고 있음은 아이러니다. 지은이는 지구상에서 벌어진 대멸종 그 여섯 번째가 임박했다고 경고한다. 멸종 규모는 1년에 100만종당 몇 종이 멸종하는지를 수치로 나타내는데, 현재부터 과거 200년까지 척추동물 멸종 수치는 106이다. 지구 역사상 최대 멸종이 발생한 페름기 말 추정 수치 110에 육박하고 있다. 대멸종을 지나 지구의 지배자가 된 인간이 바야흐로 대멸종을 초래하고 있다는 얘기다. 하지만 인간이 멸종해도 괜찮을 것이다. 또 다른 생물이 출현해 새로운 생태계를 만들 것이다.

지은이는 저술과 강연을 통해 생물에 관해 대중과 소통하는 과학저술가다. 이 책과 함께 ‘생존 전략 3부작’이라고 할 <싸우는 식물>, <전략가, 잡초> 등 지은이의 책은 동식물 세계를 색다른 시각으로 보게 만든다. 약자 편에서 진화 또는 지구 역사를 들여다보는 외에, 아이처럼 천진한 물음에서 그러려니 하던 것의 바닥을 드러낸다.

왜 남자와 여자라는 게 있는가? 지은이는 “같이 노는 게 재밌어요”라는 어린이 반응에서 답을 찾아간다. 모든 개체가 성질이 같으면 비우호적인 환경 변화에 따라 전멸 위험이 있다. 다양할수록 살아남는 데 유리하다. 그러려면 다른 개체와 유전자를 교환하는 게 방법이다. 무턱대고 교환하기보다 끼리끼리 그룹을 지어 구별하는 게 효율적이다. 그 결과가 바로 각각 정자와 난자 생산을 특화한 암컷과 수컷이다. 지은이는 애기짚신벌레는 3개, 점균류는 13개, 섬모충류는 30개 유전자 그룹이 있다고 소개하고 두 종류만 있으면 충분하다고 말한다.

우리의 산소 호흡은 당연지사인데, 지은이의 설명을 들으면 괴기스럽다. 본디 대기 주성분은 이산화탄소. 미생물은 황화수소를 분해하며 평화롭게 살았다. 광합성을 하는 시아노박테리아의 창궐. 맹독성 산소를 폐기물로 대량 방출하면서 대멸종을 초래했다. 그런 치명적인 환경에서 끄떡없이 살아가는 인간이라니…. 게다가 퇴적한 산화철이 만든 광상에서 철을 뽑아내 무기를 만들어 전쟁을 일으키는 진상이다. 인간 스스로 무덤을 파고 있으니 땅속, 심해 등 산소가 없는 곳에서 몸 숨긴 채 절치부심 때를 기다리는 미생물에겐 복이다.

임종업 <뉴스토마토> 편집위원, 그림 더숲 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)