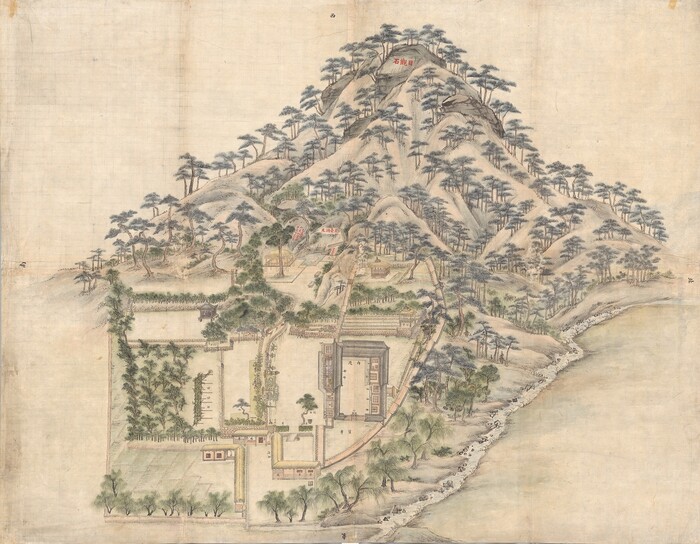

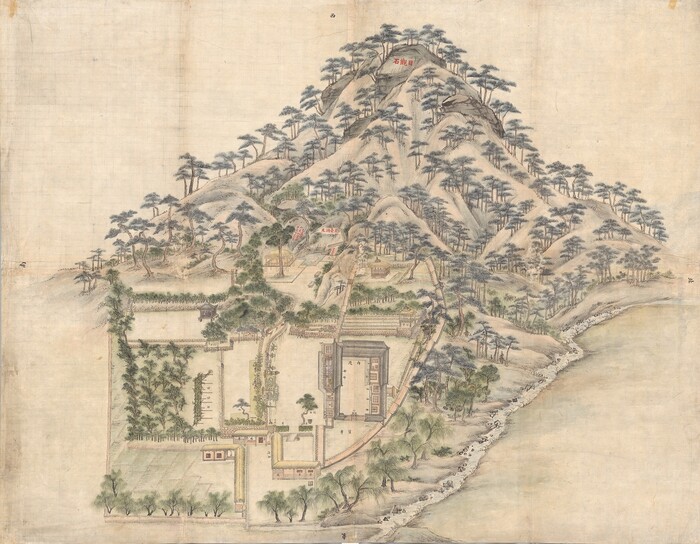

조선 후기 세도정치의 서막을 연 김조순(1765~1832)의 별장인 옥호정(玉壺亭) 일대를 그린 '옥호정도'. 작자 미상. 국립중앙박물관 누리집 갈무리

1765~1766년 북경에서 홍대용은 중국인 반정균과 육비·엄성과 국경을 초월한 벗이 된다. 귀국 후 이들은 서로 편지를 주고받았다. 편지는 양이 상당히 많은데, 오늘 1768년 4월 귀국한 동지사가 홍대용에게 전해준 반정균의 편지 한 통을 읽어보자.

반정균은 편지에서 홍대용과 함께 친구가 된 김재행의 곤궁한 생활에 대해서 한 마디 조언을 건넸다(김재행은 반정균에게 자신의 가난을 하소연한 적이 있었다). 선비는 생계를 해결하는 것을 급선무로 삼아 벼슬을 하거나 아니면 공자의 제자 자공(子貢)이 상업에 종사했던 것을 본받아 상인이 되어야 할 것이고, 시와 술에 빠진 채 산천을 방랑하는 일로 인생을 낭비하지 말아야 한다는 것이었다. 매우 합리적인 조언이었다.

중국의 경우 상인에 대한 생각이 상당히 유연했다. 상인은 물론 조정의 관료보다 높은 평가를 받는 직업은 아니었다. 하지만 상인으로 생계를 해결하고 다시 독서에 몰입해 과거를 통과한 뒤 관료 혹은 학자가 되는 길은 막혀 있지 않았다. 홍대용도 중국에 체류할 때 상인이면서 지식인이었던 사람을 만나 교분을 쌓기도 하였다.

홍대용은 답장에서 선비는 벼슬을 하거나 상인이 되어 생계문제를 해결해야 한다는 반정균의 말을 반박했다. 그는 먼저 반정균이 과거에 응시하는 것을 두고 세속적 가치를 추구하는 것이라고 꼬집고, 이어 선비는 생계 해결을 급선무로 삼아야 한다는 말 자체도 문제가 있는 것이라고 지적했다. 중국 바깥 외국에 사는 자신도 ‘도(道)를 도모하고 먹을 것을 도모하지 않는다’(謀道不謀食, <論語> ‘衛靈公’)는 성인(공자)의 가르침을 머리에 써 붙이고 살고 있다고 말한 뒤 ‘대나무 소쿠리에 담은 밥을 먹고, 표주박의 물을 마시며 낡은 옷을 입고 사는’ 선비는 생계를 위해 장사치가 되겠다는 생각 따위는 해서는 안 될 것이라고 엄중한 어조로 말했다. 이어 그는 성현의 가르침과 어긋나지 않으면서 선비가 가난에서 벗어나는 방법이 있다고 생각하느냐고 되물었다. 홍대용은 선비에게 허용된 일은 학문 혹은 진리의 추구일 뿐이며, 그 외의 생계를 위한 혹은 가난을 벗어나기 위한 어떤 경제적 활동도 허락될 수 없다고 힘주어 말했다. 마지막으로 자신 역시 김재행만큼은 아니지만 역시 가난한 사람임에도 불구하고 생계를 위한 경제적 활동은 하지 않고 있다고 말했다. 거짓말이었다! 그의 집안은 부자로 소문난 집안이었다. 벼슬을 하지 않은 것도 아니었다. 그는 1774년 11월 세자익위사 시직(侍直)에 임명되자 냉큼 달려갔으며 1783년 사망할 때까지 10년 동안 사헌부 감찰, 태인현감, 영천군수 등을 지냈다.

홍대용은 18세기 조선을 지배하고 있던 경화세족(京華世族)의 일원이었다. 곧 귀족이었다. 흥미로운 것은 생계를 위한 직업을 갖는 것 자체를 경멸한 홍대용과 같은 귀족들이 조선사회를 지배했다는 것이다. 달리 말해 일하지 않는 사람들이 일하는 사람들을 지배했던 것이다. 그런데 그가 추구한 도(道)가 어떤 심오한 내용을 갖추었는지 정말 모르겠다.

강명관/인문학 연구자