편견·오해부터 애정까지

조선을 다룬 서양의 책들

소설가가 연구한 조선 관련 고서

“야만의 나라” 퍼뜨린 하멜 표류기

키스·밀러 등 화집에 담은 애정도

“우리의 눈으로 우리를” 다시 보기

조선을 다룬 서양의 책들

소설가가 연구한 조선 관련 고서

“야만의 나라” 퍼뜨린 하멜 표류기

키스·밀러 등 화집에 담은 애정도

“우리의 눈으로 우리를” 다시 보기

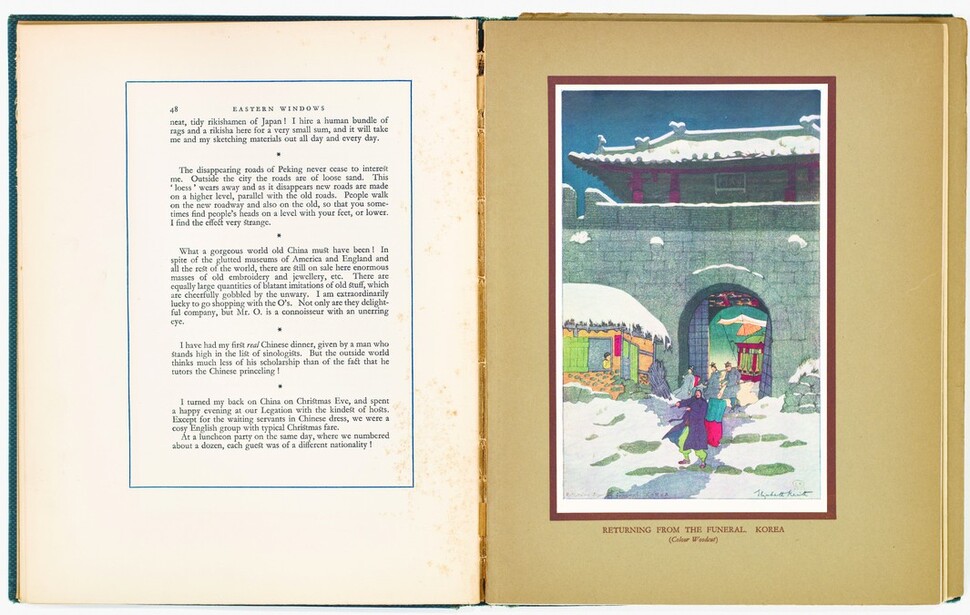

화가 엘리자베스 키스의 <동양의 창>(1828, 영어)에 실린 ‘장례식장에서 돌아오는 길(Returning from the Funeral)’

타인의 시선으로 기록한 조선, 그 너머의 이야기

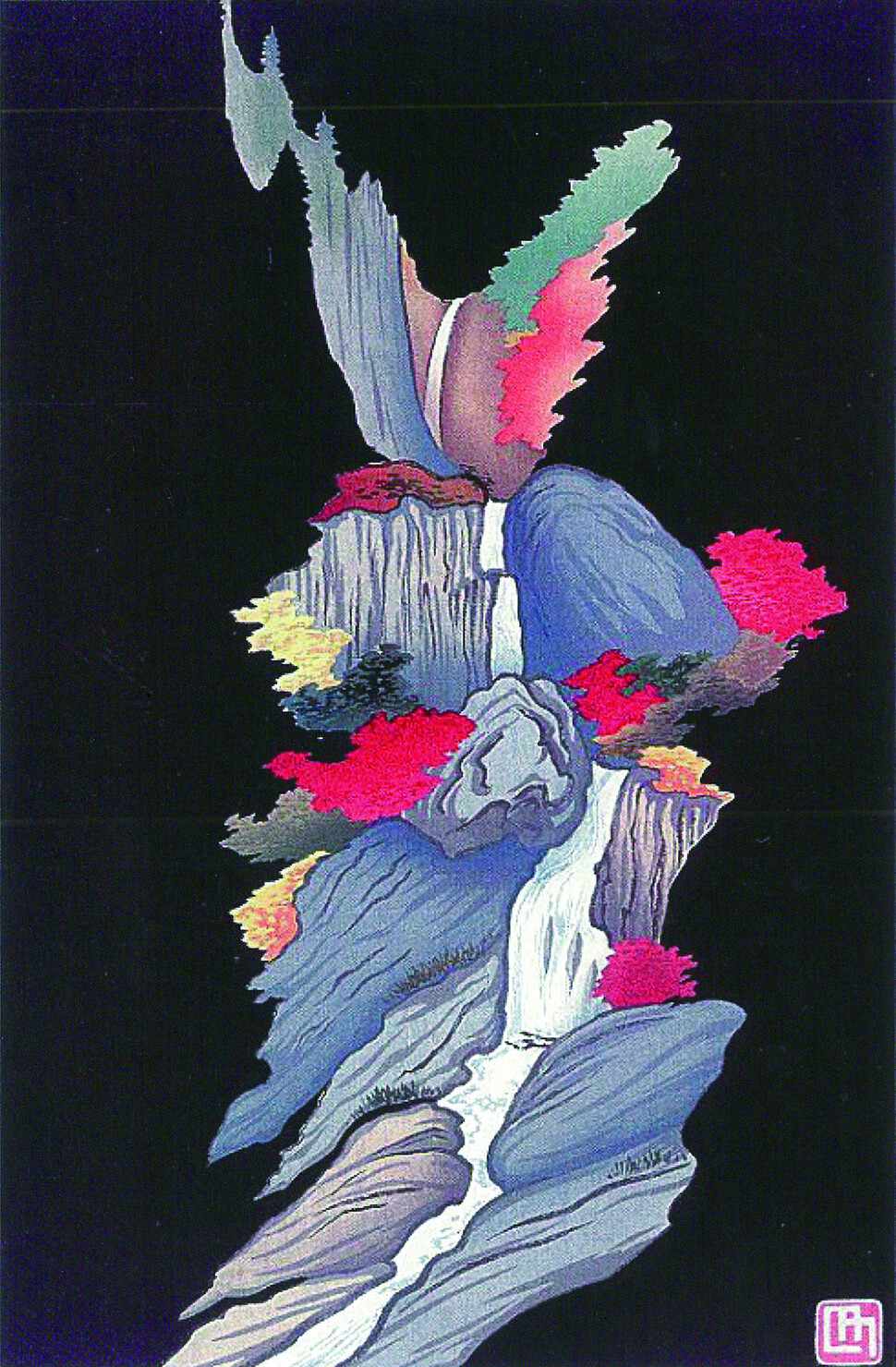

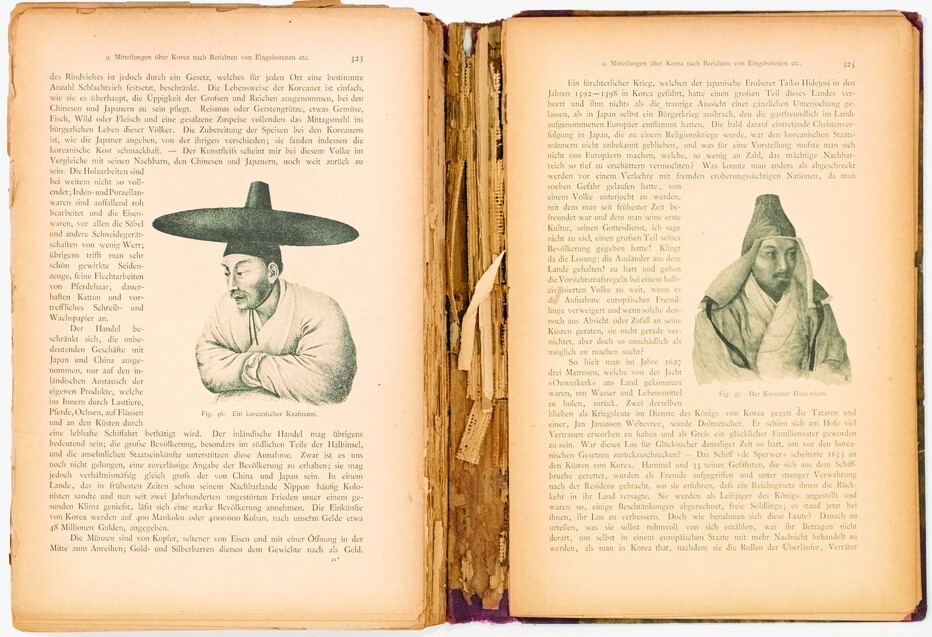

김인숙 지음 l 은행나무 l 2만2000원 소설가 김인숙의 <1만 1천 권의 조선>은 17세기 중반 이후 20세기 초까지, 외국인의 눈에 비친 조선의 모습을 담은 책들을, 다시 “우리의 눈으로 우리를” 들여다본 책이다. 명지-엘지(LG)한국학자료관(구 연암문고)에 소장된 ‘1만 1천 권’의 서양 고서들 중 43권의 책과 2권의 잡지를 중심으로 조선을 파고든다. 1667년 암스테르담에서 출간된 <중국도설>은 신부 아타나시우스 키르허가 “중국에 관한 모든 것”을 기록한 책이다. 예수회 신부의 선교적 관점이 과해 “공자가 모세의 후예”라느니 “중국인들을 (…) 하나님의 품으로 돌아가야 할 탕자”로 묘사한 대목 등 온갖 편견과 오류가 넘친다. 조선에 관한 유의미한 기록은 “주변국인 조선이 그 상형문자를 같이 쓰고 있다” 정도다. 조선에 대한 키르허의 기록이 지금도 종종 회자되는 이유는 키르허가 당대 영향력 있는 학자이자 베스트셀러 작가였기 때문이다. 사실 외국인의 시선으로 쓴 조선 관련 서적들은 오해와 편견으로 가득하다고 해도 과언이 아니다. 언어의 문제가 가장 클 것이며 인식의 차이에서 오는 몰이해도 상상 초월이다. <하멜 표류기>가 대표적이다. 우리는 하멜의 조선 체류기 정도로 이해하고 있지만 1653~1666년 하멜이 겪은 조선인은 “도벽과 거짓말과 속이는 경향이 다분”하다. 함께 난파당한 선원들의 사망 이유를 확인할 수 없는 부분에서는 법제도 등의 모순 등도 지적한다. 하지만 하멜은 조선을 “야만의 나라”라고 말한 적이 없다. 이 단어를 쓴 사람들은 몇몇의 출판업자들이었다. 이들이 각색한 “이국적인 삽화와 온갖 왜곡된 내용으로 장식”된 <하멜 표류기>는 유럽 각국으로 뻗어 나갔다. “동쪽 끝에 있는 야만의 나라, 불쌍한 표류민들을 억류하고 노예처럼 부려먹는 야만인들”의 나라 조선은 그렇게 유럽에 각인되기 시작했다. 조선에 대한 애정이 담긴 책들도 제법 많다. 영국 화가 엘리자베스 키스는 1919년 처음 조선에 여행 왔고, 기억을 더듬어 <오래된 조선: 고요한 아침의 나라>라는 화집을 1946년 출간했다. 화집에 담긴 조선인들의 표정은 이제까지 수많은 그림에 등장했던 “서양적인 동양인 얼굴”이 아니라 “그냥 조선 사람” 심지어 “살아 있는 조선 사람”의 그것이다. 키스는 서양 사람으로는 최초로 1921년 우리나라에서 전시회를 개최했다. 아버지가 조선 주재 미국 총영사였던 릴리언 메리 밀러의 애정도 남달랐다. 밀러는 조선 미술전람회에도 작품을 출품했고, 조선의 다양한 모습을 애정을 담은 화집 <계피나무 정원에서 온 풀빛>을 펴냈다.

<계피나무 정원에서 온 풀잎>(1927, 영어)를 펴낸 릴리언 메이 밀러(시인·화가)가 그린 ‘금강산 폭포(Rainbow Pheonix Waterfall)’

네덜란드 과학자로 일본에 파견된 필립 프란츠 폰 지볼트의 <일본>(1832~1851, 독일어)에 담긴 한국인 초상. 부제에 ‘조선’이 포함되어 있는 고서로 7권 전질이 6만5000파운드(약 1억원)에 이른다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)