소설과 만화로 들여다본 한국 공상과학 연대기

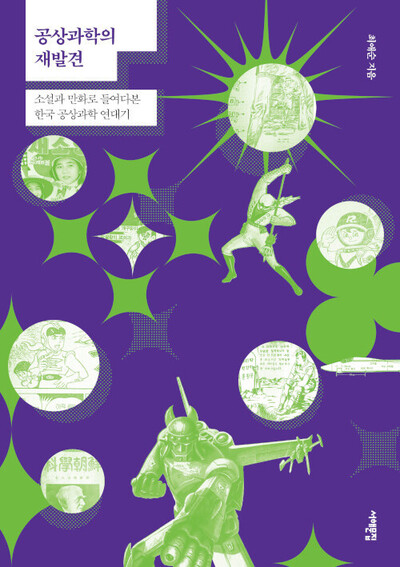

최애순 지음 l 서해문집 l 2만2000원 SF(science fiction)를 ‘공상과학소설'로 옮기는 것을 이 장르에 대한 무지이자 모욕으로 치부하던 때가 있었다. ‘공상'을 허무맹랑하고 터무니없는 망상이라 보아, 그것이 ‘과학'에 배치된다 여겼던 것이다. 최애순 계명대 교수(국문학)는 생각이 다르다. 새로 낸 책 <공상과학의 재발견>에서 그는 ‘과학소설'이 제거해 버린 ‘공상'을 되찾아 오고자 한다. “공상에 대한 부정적 혐의를 벗기고” “긍정적 의미를 되찾고자 한다.”(‘들어가며') 최 교수가 보기에 에스에프에서 중요한 것은 과학적 엄밀성이 아니다. 비록 과학적 근거가 희박하고 빈약하더라도 그 안에 담긴 미래를 향한 꿈과 이상이 대중의 감수성을 일깨울 수 있다면 그것으로 족하다. 대포를 쏘아 달까지 간다는 쥘 베른 소설 <지구에서 달까지>의 상상이 달 착륙 우주선으로 현실이 된 것을 보라. 최 교수는 쥘 베른의 원작을 1908년에 이해조가 번역한 <텰(철)세계>에서부터 1920년대의 미래과학소설, 1930~40년대 잡지 <과학조선>에 실린 기사와 소설, 1950년대의 만화와 소설을 거쳐 1960~70년대 만화와 만화영화까지를 훑으며 공상과학의 시대별 발현 양상을 살핀다. 그 결과 1920년대 미래과학소설들에서 이상사회 건설과 유토피아 지향을 찾아내고, 1930~40년대 <과학조선> 지면에서는 발명과 발견에 대한 기대를 포착하며, 1970년대 공상과학 만화영화들이 소년·소녀들에게 과학자를 향한 꿈을 키워 주었음을 확인한다. “공상과학은 2022년 이 순간에도 미래에 대한 우리의 상상과 기대를 담아낸다.”(‘나가며') 최재봉 선임기자 bong@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)