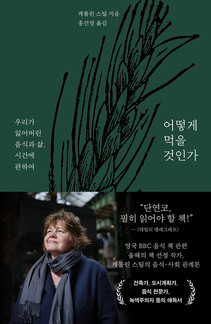

도시 탐구자 캐럴린 스틸

‘지속 가능한 음식 문화’ 찾기

평이한 음식 이야기에서 시작해

거대 시스템 문제까지 숙고

‘지속 가능한 음식 문화’ 찾기

평이한 음식 이야기에서 시작해

거대 시스템 문제까지 숙고

우리가 잃어버린 음식과 삶, 시간에 관하여

캐롤린 스틸 지음, 홍선영 옮김 l 메디치미디어 l 2만8000원 2050년에 이르면 세계 식량 지도는 알아볼 수 없을 정도로 바뀌어 있을 것이다. 극한의 기후에 따른 물 부족과 사막화, 수확 실패 등으로 누구도 제대로 준비하지 못한 대혼란이 일어날 가능성이 높다. 캐롤린(캐럴린) 스틸의 <어떻게 먹을 것인가>는 이러한 미래를 위한 해법을 제시하고자 고심한 책이다. 건축가이자 교수이며 음식과 도시를 탐구하는 사상가라고 소개된 스틸은 지속 가능한 음식 문화를 알아내기 위한 기나긴 여정을 <어떻게 먹을 것인가>로 엮었다. 이 책의 문제의식에는 브렉시트라는, 영국이 당면한 특수한 문제도 한몫한다. “인구가 넘쳐나는 미래의 과열된 도시에서는 기존의 식품 공급업자가 자기 자신을 먹여 살리는 데 급급한 나머지 영국인을 신경 쓸 겨를도 없을 것이다.” “현재 식량의 3분의 1을 유럽 연합에서 수입하는 영국은 의식할 새 없이 잠재적 위기 한가운데로 걸어 들어가고 있다.” 그렇다고 영국에 국한한 이야기일 리 없다. 애초에 먹지 않는 인간이란 존재하지 않기 때문이다. 우리 중 누구도 음식 이전에 존재하지 않았다. 음식은 우리보다 앞서 존재하고 우리의 앞을 내다보며, 우리를 살아가게 하고 우리보다 오래 계속될 것이다. 스틸은 이러한 사유로부터, “우리를 사랑하는 사람과, 살아가는 세계와 묶어주는 이 (음식과의) 관계는 결국 인류의 가장 큰 희망이다”라는 생각에 도달했고, 그 생각은 <어떻게 먹을 것인가>로 이어졌다. 책은 음식, 몸, 집, 사회, 도시와 시골, 자연, 시간의 총 7장으로 구성되어 있는데, 음식 그 자체를 이야기하는 평이한 설명에서 시작해 음식과 관계가 없어 보이는 거대한 이슈까지를 아우르며 음식과 더불어 숙고해야 할 시스템의 문제를 짚어간다. 책의 원제는 ‘Sitopia’다. 시토피아라는 낯선 단어는 우리가 음식으로 형성된 세계에 살고 있다는 사실에 기반해 만든 조어로, 그리스어로 음식(sitos)과 장소(topos)의 합성어다. 간단히 풀이하면 ‘음식이 빚어낸 이 세상’이다. 이상적이지만 그래서 실재할 수 없는 유토피아와 달리 시토피아는 다분히 현실적이다. 이 단어는 여러 가지 개념을 파생시킨다. 시토피아주의는 음식을 귀중히 여김으로써 삶을 귀중히 여긴다는 단순한 전제를 바탕으로 한다. 불교와 시토피아주의는 여러 공통된 가치를 공유한다. 자연과 사회정의, 좋은 일, 마음 챙김을 존중하고 불필요한 폭력을 피한다. 시토피아 경제는 음식의 내재적 가치에 바탕을 둔 가치 체계인데, 음식을 생산하고 운반하고 거래하고 요리하고 나누고 가치 매기는 방식을 바꿈으로써 우리가 사는 풍경과 도시, 가정, 직장, 사회생활 및 생태 발자국까지 변모시킬 수 있다는 것이다. 음식을 다시 소중히 여기면 우리의 삶은 어떻게 될까? 스틸은 집요하게 낙관주의를 유지하고자 한다. 예를 들어 ‘도시와 시골’ 장에서는 전통 음식 문화가 지금까지 이어지는 곳을 살피며 ‘음식을 여전히 소중히 여기는 삶이 회복력 있는 문화를 이끈다는 주장’을 증명해 보인다. 예를 들어 러시아의 다차가 있다. 다차는 도시에서 멀지 않은 곳에 위치한 아담한 정원 부지에 소박한 목조 주택이 딸려 있는 곳으로, 도시에 사는 러시아인들은 다차를 주말에 찾아가 채소를 가꾸며 휴식한다. 다차는 음식을 소중히 여기는 마음이 삶에 시간적, 공간적 질서를 부여한다는 사실을 보여주는 한 예다. 음식을 소중히 여기면 자연에 더 가까워지고 하루 24시간 정신없이 돌아가는 도시 생활 속에서 균형을 맞출 수가 있다.

영국의 건축가이자 음식 및 도시 사상가 캐럴린 스틸의 책 ‘어떻게 먹을 것인가’는 음식이라는 프리즘을 통해 인간의 의미와 삶의 가능성을 탐구한다. 게티이미지뱅크

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)