와다 하루키 회고록│ 내가 만난 한반도 ②

2. 비판적인 지성과 조선문제

어릴 때 나는 대단한 책을 읽진 못했다. 집에 있는 자잘한 책들은 뭐든 읽었다. 중학교 1학년 때 마음먹고 일본문학과 세계문학의 고전적인 작품을 독파하겠다는 계획을 세우고 읽기 시작했다. 하지만 그것도 그다지 진척은 없었다. 내가 처음 읽은 것은 아나키스트적, 사회주의적 경향을 보인 메이지 시대의 시인 이시카와 다쿠보쿠(石川啄木)였기에 그 시인에 대한 친밀감이 오래 남아 있었다.

독서일기 같은 것을 쓰기 시작한 지 얼마되지 않았을 무렵 나는 돌연 한 작품을 그 일기장에 써붙였다. 까마귀 편집장의 명을 받고 검은고양이 철학자에게 재군비문제를 취재하러 간 신출내기 참새 기자 얘기였다. 검은고양이는 재군비 단속론을 전개하면서 경계를 게을리하면 이런 꼴 난다며 참새를 잡아먹으려 한다. 참새는 그 다음에 산속 웅덩이에 몸을 숨기고 있던 추방당한 정치가 두꺼비를 찾아간다. 추방해제에 대한 감상을 물어보기 위해서다. 두꺼비는 정계에 복귀할 생각은 없다, 국민은 항상 문제를 모든 각도에서 검토하기를 게을리해선 안된다고 말한다. 나는 신출내기 기자 참새였고, 두꺼비한테 호의를 느꼈다. 재군비는 이미 내 관심을 끌고 있는 문제였으나 내가 갖고 있던 것은 정치적이지 않은 초보적인 감각이었다.

평화문제에 대해 잠시 눈을 빼앗긴 것은 중학교 3학년 가을에 역사가 도야마 시게키(遠山茂樹)의 중학생용 책 <평화를 추구한 사람들>을 읽은 게 계기가 됐다. 도야마씨는 대표적인 마르크스주의 일본역사가로, 1980년대에 내가 조선 식민지지배 사죄 국회결의를 요구하는 성명을 몇번인가 내려 했을 때 항상 서명을 하고 도와주었다. 그 책에서 도야마씨가 쓴 본문보다는 삽화에 담긴 <평민신문>의 메이지 37년(1904년) 3월15일치 제1면 사진에 보이는 고도쿠 슈스이(幸德秋水)의 ‘노국(러시아)사회당에게 주는 글’에 끌렸다. 러일전쟁이 한창인 시기에 전쟁에 반대하는 일본 사회주의자가 러시아 사회민주당 앞으로 보낸 편지다. 나는 그것을 최대한 읽어내고는 길게 일기장에 필사했다.

중1때는 아나키스트적 메이지 시대의 시인에,

중3때는 평화를 추구한 마르크스주의 역사가 도야마 시게키에 눈을 뺐겼다.

그는 애국주의와 군국주의야말로 우리의 적이라고 했다.

이어 고토쿠 슈스이의 ‘제국주의’를 독파했고 졸업 무렵,

일본의 사상개혁을 촉구하는 다케우치 요시미를 만났다.

그는 내게 세상을 보는 근본틀을 제공했다 “여러분(제군), 지금 일·러 양국 정부는 각기 제국적 욕망을 달성하기 위해 마구 군사력을 휘두르고 있다. 그러나 사회주의자의 눈에는 인종도, 지역도, 국적도 다를 것 없다. 여러분과 우리는 동지요, 형제요, 자매다. 결단코 싸워야 할 이유가 없다. 여러분의 적은 일본인이 아니라 실로 지금의 소위 애국주의요 군국주의다. 따라서 애국주의와 군국주의는 여러분과 우리의 공동의 적이다.” 그해 연말에 이와나미 문고에서 고도쿠 슈스이의 <제국주의>가 출간됐다. 이 책은 “심하구나, 소위 제국주의의 유행이여, 그 기세가 요원의 불과 같구나”로 시작하는데, 이 유행은 ‘20세기의 천지’를 ‘무간의 지옥’으로 만들 것이라며 투쟁을 촉구하는 글이다. 나는 재빨리 사서 읽고는 그대로 고도쿠 슈스이의 제자가 돼버렸다. 중학교 졸업이 눈앞에 다가왔다. 뭔가 기념이 될만한 새 책을 읽어 보자고 작심한 나는 가와데(河出)시민문고에서 낸 다케우치 요시미(竹內好)의 <현대중국론>을 샀다. 누구의 소개를 받은 것도 아니다. 모르는 필자였다. 그러나 이 책이 내게 세상보는 법의 근본틀을 만들어 주었다. 이 책 처음에 ‘일본인의 중국관’이라는 문장이 있다. 그것은 1948년 9월 중화민국(대만) 정부 요인이요 전 행정원장(총리)인 장쥔(張群)이 3주간의 일본방문을 끝내고 귀국하기에 앞서 발표한 ‘일본의 여러분에게’라는 메시지로 시작한다. 다케우치 요시미는 일본국민 가운데서 장쥔의 메시지에 응답한 자가 없다고 쓴 뒤 “그러나 내게는 장쥔의 충고가 아프다”고 탄식하고 있다. 장쥔은 무슨 말을 했던가. 그는 일본의 평화민주화가 일단 정비된 것을 환영한다면서 “유형의 제도와 법규 개혁은 쉬우나 무형의 심리와 사상 개혁이야말로 곤란”하다며 “사상혁명과 심리건설을 철저히 실행하도록 간절히 바란다”고 했던 것이다. 다케우치는 “장쥔이 ‘사상혁명과 심리건설’의 필요성을 설파하고 있는데 대해, 나는 일본문화의 근본을 다룬 비평이라 생각하며, 또한 이것이야말로 중국국민의 총의라고 느꼈다”고 말했다. 그리고 그는 국민정부의 고관이고, 바로 그렇기 때문에 장쥔의 발언에 일단 관심을 기울인 상업신문도 마오쩌둥의 중공과 싸우는 국민당 사람의 발언이므로 중국 여론을 대표하고 있지 못하다고 결론지은 일본공산당 기관지 <아카하타(적기)>도 마찬가지로 현실을 올바로 보지 못하고 있다고 비평했다. 실제로 국민당과 중공간의 승부는 이미 나 있었다. 마오쩌둥이 천안문 위에서 중화인민공화국의 건국을 선언한 것은 1949년의 일로, 장제스의 중화민국 정부가 대만으로 밀려난 지 이미 몇년이나 지나 있었다. 그런 것은 문제가 되지 않는다. 장쥔이 질문을 던진 것은 국민당, 공산당의 차이를 넘어 일본인이 귀를 기울여야 할 중국인의 소리라고 다케우치는 말하고 있는 것이다. 1953년 4월 나는 고교에 들어갔다. 그때 다케우치 요시미의 두번째 평론집 <일본 이데올로기>를 읽었다. 그 속에 ‘역사가에 대한 주문’이라는 글이 있고, 거기서 학문의 자기변혁에 대해 역사가가 생각하는 하나의 사례로 이시모타 쇼(石母田正)의 <역사와 민족의 발견>이라는 책을 들며 칭송했다. 그때 나는 “고교 입학 기념으로” 그 책을 사기로 했다. 그 책은 1년 전인 1952년 3월에 출간돼 이미 내가 산 책은 9판이었고, 당시 대학생, 특히 역사가를 꿈꾸는 청년들의 베스트셀러였다. 이시모타는 전전(戰前)역사학연구회에 적을 둔 마르크스주의 일본사가로, 전쟁중에 쓴 명저 <중세적 세계의 형성>으로 전후세계에 등장해 일거에 전후역사학의 지도적 인물이 된 사람이다. 일본공산당에 대해서는 일관되게 신랄했던 다케우치와는 달리 이시모타는 일본공산당원이었다. 그 책에서 내가 배운 것은, 다케우치에게는 없는 조선인식이었다. 거기 수록돼 있던 이시모타의 조선사론, ‘단단한 얼음을 깨는 일’이라는 글을, 뒷날 나는 전후에 씌어진 조선문제에 관한 가장 깊은 사상을 함축한 글이라고 평가하게 된다. 이시모타의 글은 나카노 시게하루(中野重治)의 시 <비내리는 시나카와역>의 인용으로 시작한다. 시는 “사요나라(안녕) 리(李) 사요나라 여인(女) 리(李)”라고 외치면서 “가서 저 단단하고 두껍고 매끈한 얼음을 두들겨 깨라”는 구절로 이어진다. 이시모타는 새 역사교과서 <나라의 발자취>를 읽었는데, ‘한일합방’이 “양쪽이 서로 의논해서 했다”고 씌어져 있다는 사실을 알고 비판한다. 구체적으로는 이시모타는 1919년 3.1독립운동에 대해 얘기하면서, 독립선언서를 민족지도자들이 준비했다는 것, 지도자들은 총독에게 그 뜻을 통고하고 체포당했으나 선언은 전국에서 낭독되고 수백만의 민중이 시위운동을 전개했다는 것, 일본정부는 이를 무력으로 진압했다는 것을 설명했다. 이시모타는 글 말미에 다음과 같이 썼다. 역사가를 꿈꾸는 청년들의 베스트셀러, 이시모타쇼의 책을 고교입학 기념으로 샀다.

그 책에서 조선에 대한 인식을 얻었다. 타민족 억압의 체험이 일본인의 정신을 왜곡하고 있고 오랜 세월에 걸친 정신혁명을 기울여야 한다는 그말, 매속에 깊이 들어왔다. “전쟁에 비판적이었던 사람, 협력하지 않았던 사람은 많이 있었다. …그러나 일본인의 생활과 자유에 직접 관계 없는 일처럼 보인 조선민족에 대한 압박을 자신의 문제로 여긴 사람은 의외로 적었다고 생각한다. …이 문제를 꺼림칙해하던 사람도 패전으로 조선이 일본에서 떨어져나갔고, 그래서 개운해졌다는 정도로 생각하는 사람이 많은 게 아닐까. 일본은 식민지지배를 그만뒀다, 일본인은 자유로운 세계시민이 될 수 있고 또 되지 않으면 안된다고 많은 사람들은 생각하며, 일거에 그 눈을 미국과 유럽쪽으로 돌려 고정시켰다. 그러나 이 문제는 단순한 것은 아니라고 생각한다. 우리의 과거 모든 퇴폐는 이 조선민족의 압박과 뗄 수 없는 깊은 관련을 갖고 있을 뿐만 아니라, 전쟁 가운데서도 유례없을 정도로 민족적 의식이 강한 전쟁이었다고 생각되며, 한번 패전한 뒤에는 그것이 모든 노예·걸식 근성으로 전화해간 저 특징적인 변화에서 잘 드러난 특수한 ‘민족의식’ 구조도 메이지 이후의 식민지 압박과 관련돼 있다.

이 퇴폐의 유산을 극복하기 위해서는 일본으로부터의 조선 해방은 단지 그 시작에 지나지 않는다. 이 문제는 정치적인 해방 뒤에 장기간에 걸친 정신적 과제로서 우리에게 남겨져 있으며, 그 중대한 의미를 안다면, 일본 근대사에서 이 암흑의 측면에 대한 우리의 무지와 무관심은 중대한 것이다.”

이시모타는 미국에 대한 종속을 전후 일본의 현실로 파악했고, 거기서 탈출하기 위해 스스로의 민족의식을 확립하려 했다. 그의 독자성은, 일본이 조선을 식민지 지배한 역사를 깊이 고찰하고, 그런 타민족 억압의 체험이 일본인의 정신을 왜곡하고 있으며, 그 왜곡은 단지 식민지 지배를 그만둔 것으로는 극복될 수 없고 오랜 세월에 걸친 정신혁명 노력을 기울일 필요가 있다고 주장한 데 있다. 다케우치의 글에서 배운 뒤 이시모타의 이 글을 읽고 나자 조선문제가 지적인 문제로 내 속에 들어앉았다.

번역 한승동 선임기자 sdhan@hani.co.kr

이 퇴폐의 유산을 극복하기 위해서는 일본으로부터의 조선 해방은 단지 그 시작에 지나지 않는다. 이 문제는 정치적인 해방 뒤에 장기간에 걸친 정신적 과제로서 우리에게 남겨져 있으며, 그 중대한 의미를 안다면, 일본 근대사에서 이 암흑의 측면에 대한 우리의 무지와 무관심은 중대한 것이다.”

이시모타는 미국에 대한 종속을 전후 일본의 현실로 파악했고, 거기서 탈출하기 위해 스스로의 민족의식을 확립하려 했다. 그의 독자성은, 일본이 조선을 식민지 지배한 역사를 깊이 고찰하고, 그런 타민족 억압의 체험이 일본인의 정신을 왜곡하고 있으며, 그 왜곡은 단지 식민지 지배를 그만둔 것으로는 극복될 수 없고 오랜 세월에 걸친 정신혁명 노력을 기울일 필요가 있다고 주장한 데 있다. 다케우치의 글에서 배운 뒤 이시모타의 이 글을 읽고 나자 조선문제가 지적인 문제로 내 속에 들어앉았다.

번역 한승동 선임기자 sdhan@hani.co.kr

중3때는 평화를 추구한 마르크스주의 역사가 도야마 시게키에 눈을 뺐겼다.

그는 애국주의와 군국주의야말로 우리의 적이라고 했다.

이어 고토쿠 슈스이의 ‘제국주의’를 독파했고 졸업 무렵,

일본의 사상개혁을 촉구하는 다케우치 요시미를 만났다.

그는 내게 세상을 보는 근본틀을 제공했다 “여러분(제군), 지금 일·러 양국 정부는 각기 제국적 욕망을 달성하기 위해 마구 군사력을 휘두르고 있다. 그러나 사회주의자의 눈에는 인종도, 지역도, 국적도 다를 것 없다. 여러분과 우리는 동지요, 형제요, 자매다. 결단코 싸워야 할 이유가 없다. 여러분의 적은 일본인이 아니라 실로 지금의 소위 애국주의요 군국주의다. 따라서 애국주의와 군국주의는 여러분과 우리의 공동의 적이다.” 그해 연말에 이와나미 문고에서 고도쿠 슈스이의 <제국주의>가 출간됐다. 이 책은 “심하구나, 소위 제국주의의 유행이여, 그 기세가 요원의 불과 같구나”로 시작하는데, 이 유행은 ‘20세기의 천지’를 ‘무간의 지옥’으로 만들 것이라며 투쟁을 촉구하는 글이다. 나는 재빨리 사서 읽고는 그대로 고도쿠 슈스이의 제자가 돼버렸다. 중학교 졸업이 눈앞에 다가왔다. 뭔가 기념이 될만한 새 책을 읽어 보자고 작심한 나는 가와데(河出)시민문고에서 낸 다케우치 요시미(竹內好)의 <현대중국론>을 샀다. 누구의 소개를 받은 것도 아니다. 모르는 필자였다. 그러나 이 책이 내게 세상보는 법의 근본틀을 만들어 주었다. 이 책 처음에 ‘일본인의 중국관’이라는 문장이 있다. 그것은 1948년 9월 중화민국(대만) 정부 요인이요 전 행정원장(총리)인 장쥔(張群)이 3주간의 일본방문을 끝내고 귀국하기에 앞서 발표한 ‘일본의 여러분에게’라는 메시지로 시작한다. 다케우치 요시미는 일본국민 가운데서 장쥔의 메시지에 응답한 자가 없다고 쓴 뒤 “그러나 내게는 장쥔의 충고가 아프다”고 탄식하고 있다. 장쥔은 무슨 말을 했던가. 그는 일본의 평화민주화가 일단 정비된 것을 환영한다면서 “유형의 제도와 법규 개혁은 쉬우나 무형의 심리와 사상 개혁이야말로 곤란”하다며 “사상혁명과 심리건설을 철저히 실행하도록 간절히 바란다”고 했던 것이다. 다케우치는 “장쥔이 ‘사상혁명과 심리건설’의 필요성을 설파하고 있는데 대해, 나는 일본문화의 근본을 다룬 비평이라 생각하며, 또한 이것이야말로 중국국민의 총의라고 느꼈다”고 말했다. 그리고 그는 국민정부의 고관이고, 바로 그렇기 때문에 장쥔의 발언에 일단 관심을 기울인 상업신문도 마오쩌둥의 중공과 싸우는 국민당 사람의 발언이므로 중국 여론을 대표하고 있지 못하다고 결론지은 일본공산당 기관지 <아카하타(적기)>도 마찬가지로 현실을 올바로 보지 못하고 있다고 비평했다. 실제로 국민당과 중공간의 승부는 이미 나 있었다. 마오쩌둥이 천안문 위에서 중화인민공화국의 건국을 선언한 것은 1949년의 일로, 장제스의 중화민국 정부가 대만으로 밀려난 지 이미 몇년이나 지나 있었다. 그런 것은 문제가 되지 않는다. 장쥔이 질문을 던진 것은 국민당, 공산당의 차이를 넘어 일본인이 귀를 기울여야 할 중국인의 소리라고 다케우치는 말하고 있는 것이다. 1953년 4월 나는 고교에 들어갔다. 그때 다케우치 요시미의 두번째 평론집 <일본 이데올로기>를 읽었다. 그 속에 ‘역사가에 대한 주문’이라는 글이 있고, 거기서 학문의 자기변혁에 대해 역사가가 생각하는 하나의 사례로 이시모타 쇼(石母田正)의 <역사와 민족의 발견>이라는 책을 들며 칭송했다. 그때 나는 “고교 입학 기념으로” 그 책을 사기로 했다. 그 책은 1년 전인 1952년 3월에 출간돼 이미 내가 산 책은 9판이었고, 당시 대학생, 특히 역사가를 꿈꾸는 청년들의 베스트셀러였다. 이시모타는 전전(戰前)역사학연구회에 적을 둔 마르크스주의 일본사가로, 전쟁중에 쓴 명저 <중세적 세계의 형성>으로 전후세계에 등장해 일거에 전후역사학의 지도적 인물이 된 사람이다. 일본공산당에 대해서는 일관되게 신랄했던 다케우치와는 달리 이시모타는 일본공산당원이었다. 그 책에서 내가 배운 것은, 다케우치에게는 없는 조선인식이었다. 거기 수록돼 있던 이시모타의 조선사론, ‘단단한 얼음을 깨는 일’이라는 글을, 뒷날 나는 전후에 씌어진 조선문제에 관한 가장 깊은 사상을 함축한 글이라고 평가하게 된다. 이시모타의 글은 나카노 시게하루(中野重治)의 시 <비내리는 시나카와역>의 인용으로 시작한다. 시는 “사요나라(안녕) 리(李) 사요나라 여인(女) 리(李)”라고 외치면서 “가서 저 단단하고 두껍고 매끈한 얼음을 두들겨 깨라”는 구절로 이어진다. 이시모타는 새 역사교과서 <나라의 발자취>를 읽었는데, ‘한일합방’이 “양쪽이 서로 의논해서 했다”고 씌어져 있다는 사실을 알고 비판한다. 구체적으로는 이시모타는 1919년 3.1독립운동에 대해 얘기하면서, 독립선언서를 민족지도자들이 준비했다는 것, 지도자들은 총독에게 그 뜻을 통고하고 체포당했으나 선언은 전국에서 낭독되고 수백만의 민중이 시위운동을 전개했다는 것, 일본정부는 이를 무력으로 진압했다는 것을 설명했다. 이시모타는 글 말미에 다음과 같이 썼다. 역사가를 꿈꾸는 청년들의 베스트셀러, 이시모타쇼의 책을 고교입학 기념으로 샀다.

그 책에서 조선에 대한 인식을 얻었다. 타민족 억압의 체험이 일본인의 정신을 왜곡하고 있고 오랜 세월에 걸친 정신혁명을 기울여야 한다는 그말, 매속에 깊이 들어왔다. “전쟁에 비판적이었던 사람, 협력하지 않았던 사람은 많이 있었다. …그러나 일본인의 생활과 자유에 직접 관계 없는 일처럼 보인 조선민족에 대한 압박을 자신의 문제로 여긴 사람은 의외로 적었다고 생각한다. …이 문제를 꺼림칙해하던 사람도 패전으로 조선이 일본에서 떨어져나갔고, 그래서 개운해졌다는 정도로 생각하는 사람이 많은 게 아닐까. 일본은 식민지지배를 그만뒀다, 일본인은 자유로운 세계시민이 될 수 있고 또 되지 않으면 안된다고 많은 사람들은 생각하며, 일거에 그 눈을 미국과 유럽쪽으로 돌려 고정시켰다. 그러나 이 문제는 단순한 것은 아니라고 생각한다. 우리의 과거 모든 퇴폐는 이 조선민족의 압박과 뗄 수 없는 깊은 관련을 갖고 있을 뿐만 아니라, 전쟁 가운데서도 유례없을 정도로 민족적 의식이 강한 전쟁이었다고 생각되며, 한번 패전한 뒤에는 그것이 모든 노예·걸식 근성으로 전화해간 저 특징적인 변화에서 잘 드러난 특수한 ‘민족의식’ 구조도 메이지 이후의 식민지 압박과 관련돼 있다.

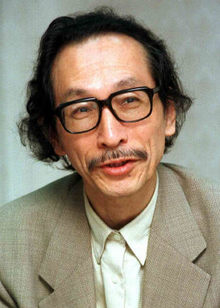

와다 하루키/도쿄대 명예교수

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[와다하루키회고록] 1938년, 살육의 한복판에서 난 태어났다 [와다하루키회고록] 1938년, 살육의 한복판에서 난 태어났다](https://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2006/0421/03179429_20060421.JPG)