<율곡문답>

9번 과거장원…7가지 폐단에 ‘처방’

인간·국방·생사 등 문답 실은 17편

조선 최고 지성의 열정·고민 ‘절절’

인간·국방·생사 등 문답 실은 17편

조선 최고 지성의 열정·고민 ‘절절’

<율곡문답>

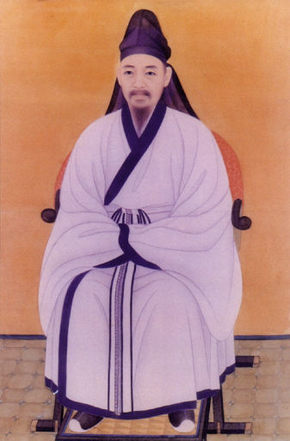

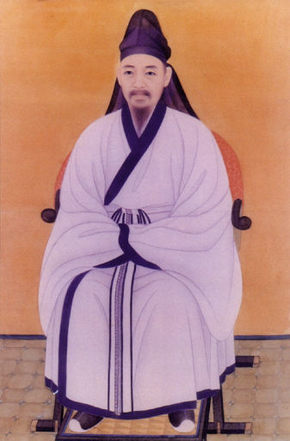

김태완 지음/역사비평사·2만5000원 천명미상(天命靡常) 천명유덕(天命有德). 하늘의 부름을 받아 백성을 다스리되 그 부름은 한결같은 것이 아니며 오로지 덕이 있어야 한다는 것. <시경>과 <상서>에서 뽑은 이 말은 유학에서 경장(更張·개혁)의 정당성을 들 때 흔히 인용되는 문구다. 율곡 이이(1536~84)가 살았던 조선 중기는 경장의 절박함이 목까지 차오른 때였다. 율곡은 그러한 상황을 ‘중간의 쇠퇴기’ ‘원기가 다 빠진 노인’ ‘금방이라도 무너져 내릴 듯이 낡은 집’으로 비유했다. 건국 뒤 한 세기를 훌쩍 넘기면서 조선은 문치에 젖어 문약에 빠졌는데, 그 중심에 관료들이 있었다. 현실 안주와 개인 보신의 풍조가 나라 안에 가득하니 그들은 근본을 잊고 임시 미봉을 일삼았다. 양심적 선비가 조정에 나가 경장을 부르짖으면 다수는 그의 허물을 침소봉대하여 탄핵을 주워섬기기 일쑤였다. 게다가 선조는 왕권 강화와 신권 견제의 시소 게임에 편집증적으로 매달릴 뿐이었다. 사정이 이러하니 토지제도가 뿌리부터 흔들려 백성의 삶은 참담한 지경에 이르게 되었던 것이다. 이런 내우에다 북쪽의 야인과 남쪽의 왜구라는 외환까지 겹쳐 조선은 휘청대고 있었다. 그 귀결이 임진년(1592)의 변란이었던 셈이다. 비루한 현실과 명징한 이상 사이에서 성리학자 율곡은 노심하고 초사했다. 그리고 스스로 물었다. ‘자연에서는 이(理)와 기(氣)가 오묘하게 결합되어 순행하는데(이기지묘·理氣之妙) 왜 인간세에서는 이와 기, 혹은 이상과 현실이 서로 어긋나는가?’ 이에 대한 답변으로 율곡이 남긴 것이 책문 17편이다. 책문(策問)은 조선시대 과거 과목으로서 현안의 방책을 묻는 형식을 가리키며, 질문인 책제와 답변인 대책으로 이뤄진다.

율곡은 책문을 통해 이념-현실의 괴리, 인간으로서의 성실성, 내정·국방의 겸비 필요성, 의약품 문제에다 시간과 기도, 삶과 죽음, 신선과 양생술에 이르기까지 두루 자신의 견해를 밝혀 놓았다.

특히 당대의 일곱 가지 폐단에 대한 근본 처방으로 그가 내놓은 문장은 오늘의 ‘쇠고기 정국’ 현실에 거듭 겹쳐 읽힌다. “이해(利害)만 따지고 시비(是非)를 중시하지 않으면 일을 옳게 처리할 수 없고 (…) 시비도 명백하지 않고 이해도 분별하기 어려운 것이어서 선택하기 어렵다면 일의 경중과 완급을 살피면 됩니다.” 권력의 ‘권’(權)은 때에 따라 중도를 얻는 것을 이르는바, 중도를 잃은 권력자가 저항에 맞닥뜨리는 것은 필연의 결과다. 도적을 막는 방책으로 율곡은 ‘소통’을 들었다. “위의 대신들로부터 아래로 벼슬아치들에 이르기까지 모두가 청렴한 지조를 힘쓰고 탐내지 않는 것을 높이 여기며, 예의와 염치가 서서 바람에 풀이 눕듯이 백성이 감화한다면” 백성이 도적이 되는 불행은 일어나지 않을 것이라고 주장한다. 정치권력이 시민들과 진정한 소통을 이룬다면 시민들이 자발적으로 ‘불법 행위’를 하는 상황은 일어날 수 없다는 뜻이다. 지식인에게 새기는 말도 있다. “병에만 의약이 있는 것이 아니라 나라에도 의약이 있습니다. 병을 치료하는 것은 작은 것이고 나라를 치료하는 것은 큰 것이니 유자(선비)가 강구해야 할 것입니다.”

율곡은 과거에서 아홉 차례나 장원에 오른 ‘논술의 달인’이다. 지은이는 이와 같은 율곡의 책문을 우리말로 옮기고 편마다 친절한 해설을 달아 독자의 이해를 거든다. 고전 읽기는 곧 온고지신이므로, 프랑스의 바칼로레아처럼 일종의 논술시험 형식을 띠고 있어 사상의 전체를 개관하기 어렵지만, 퇴계 이황과 함께 조선시대 최고 지식인의 한 사람이 펼친 지성의 향기는 눅진하다.

“한밤중에도 생각만 하면, 저도 모르게 벌떡 일어나 앉습니다”라며 착잡한 현실을 개선하기 위해 출사와 사직을 거듭했던 율곡. ‘모순투성이라서 더욱 사랑했던’ 율곡의 조선은 사라졌지만 같은 땅의 시민들은 오늘도 거리에서 촛불을 들고 밤을 밝힌다. 열정의 연유는 무엇인가. 러시아의 저항시인 네크라소프가 남긴 문장이 인터넷 곳곳에 보인다. “슬픔도 노여움도 없이 살아가는 자는 제 조국을 사랑하고 있지 않다.”

율곡은 책문을 통해 이념-현실의 괴리, 인간으로서의 성실성, 내정·국방의 겸비 필요성, 의약품 문제에다 시간과 기도, 삶과 죽음, 신선과 양생술에 이르기까지 두루 자신의 견해를 밝혀 놓았다.

특히 당대의 일곱 가지 폐단에 대한 근본 처방으로 그가 내놓은 문장은 오늘의 ‘쇠고기 정국’ 현실에 거듭 겹쳐 읽힌다. “이해(利害)만 따지고 시비(是非)를 중시하지 않으면 일을 옳게 처리할 수 없고 (…) 시비도 명백하지 않고 이해도 분별하기 어려운 것이어서 선택하기 어렵다면 일의 경중과 완급을 살피면 됩니다.” 권력의 ‘권’(權)은 때에 따라 중도를 얻는 것을 이르는바, 중도를 잃은 권력자가 저항에 맞닥뜨리는 것은 필연의 결과다. 도적을 막는 방책으로 율곡은 ‘소통’을 들었다. “위의 대신들로부터 아래로 벼슬아치들에 이르기까지 모두가 청렴한 지조를 힘쓰고 탐내지 않는 것을 높이 여기며, 예의와 염치가 서서 바람에 풀이 눕듯이 백성이 감화한다면” 백성이 도적이 되는 불행은 일어나지 않을 것이라고 주장한다. 정치권력이 시민들과 진정한 소통을 이룬다면 시민들이 자발적으로 ‘불법 행위’를 하는 상황은 일어날 수 없다는 뜻이다. 지식인에게 새기는 말도 있다. “병에만 의약이 있는 것이 아니라 나라에도 의약이 있습니다. 병을 치료하는 것은 작은 것이고 나라를 치료하는 것은 큰 것이니 유자(선비)가 강구해야 할 것입니다.”

율곡은 과거에서 아홉 차례나 장원에 오른 ‘논술의 달인’이다. 지은이는 이와 같은 율곡의 책문을 우리말로 옮기고 편마다 친절한 해설을 달아 독자의 이해를 거든다. 고전 읽기는 곧 온고지신이므로, 프랑스의 바칼로레아처럼 일종의 논술시험 형식을 띠고 있어 사상의 전체를 개관하기 어렵지만, 퇴계 이황과 함께 조선시대 최고 지식인의 한 사람이 펼친 지성의 향기는 눅진하다.

“한밤중에도 생각만 하면, 저도 모르게 벌떡 일어나 앉습니다”라며 착잡한 현실을 개선하기 위해 출사와 사직을 거듭했던 율곡. ‘모순투성이라서 더욱 사랑했던’ 율곡의 조선은 사라졌지만 같은 땅의 시민들은 오늘도 거리에서 촛불을 들고 밤을 밝힌다. 열정의 연유는 무엇인가. 러시아의 저항시인 네크라소프가 남긴 문장이 인터넷 곳곳에 보인다. “슬픔도 노여움도 없이 살아가는 자는 제 조국을 사랑하고 있지 않다.”

전진식 기자 seek16@hani.co.kr

김태완 지음/역사비평사·2만5000원 천명미상(天命靡常) 천명유덕(天命有德). 하늘의 부름을 받아 백성을 다스리되 그 부름은 한결같은 것이 아니며 오로지 덕이 있어야 한다는 것. <시경>과 <상서>에서 뽑은 이 말은 유학에서 경장(更張·개혁)의 정당성을 들 때 흔히 인용되는 문구다. 율곡 이이(1536~84)가 살았던 조선 중기는 경장의 절박함이 목까지 차오른 때였다. 율곡은 그러한 상황을 ‘중간의 쇠퇴기’ ‘원기가 다 빠진 노인’ ‘금방이라도 무너져 내릴 듯이 낡은 집’으로 비유했다. 건국 뒤 한 세기를 훌쩍 넘기면서 조선은 문치에 젖어 문약에 빠졌는데, 그 중심에 관료들이 있었다. 현실 안주와 개인 보신의 풍조가 나라 안에 가득하니 그들은 근본을 잊고 임시 미봉을 일삼았다. 양심적 선비가 조정에 나가 경장을 부르짖으면 다수는 그의 허물을 침소봉대하여 탄핵을 주워섬기기 일쑤였다. 게다가 선조는 왕권 강화와 신권 견제의 시소 게임에 편집증적으로 매달릴 뿐이었다. 사정이 이러하니 토지제도가 뿌리부터 흔들려 백성의 삶은 참담한 지경에 이르게 되었던 것이다. 이런 내우에다 북쪽의 야인과 남쪽의 왜구라는 외환까지 겹쳐 조선은 휘청대고 있었다. 그 귀결이 임진년(1592)의 변란이었던 셈이다. 비루한 현실과 명징한 이상 사이에서 성리학자 율곡은 노심하고 초사했다. 그리고 스스로 물었다. ‘자연에서는 이(理)와 기(氣)가 오묘하게 결합되어 순행하는데(이기지묘·理氣之妙) 왜 인간세에서는 이와 기, 혹은 이상과 현실이 서로 어긋나는가?’ 이에 대한 답변으로 율곡이 남긴 것이 책문 17편이다. 책문(策問)은 조선시대 과거 과목으로서 현안의 방책을 묻는 형식을 가리키며, 질문인 책제와 답변인 대책으로 이뤄진다.

조선 최고 ‘논술 달인’ 율곡의 답안지

전진식 기자 seek16@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)