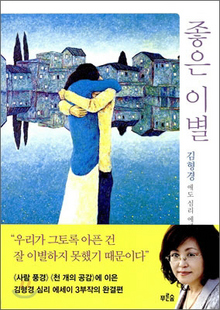

소설가 김형경씨

김형경 새 심리치유 에세이 ‘좋은 이별’

“우리는 이별하는 방법을 모를 뿐 아니라 이별에 대해 언급조차 하지 않으려 했다. 서점에 가면 사랑에 관한 책은 읽기도 숨찰 만큼 많은데 이별에 대한 책은 찾아내기조차 힘들었다. 이별도 사랑만큼 오래된 일이고 삶의 중요한 요소일 텐데 어떻게 그럴 수 있을까 싶었다.”

소설가 김형경씨가 <사람 풍경> <천 개의 공감>에 이은 세 번째 심리 치유 에세이 <좋은 이별>(푸른숲)을 내놨다. 앞의 책들이 각각 인간 마음의 개괄적 이해, 그리고 성과 사랑, 관계 맺기의 문제를 다루었다면 이번 책은 잘 이별하는 방법을 안내한다.

작가 경험·문학통해 듣는 ‘상실 껴안기’

이별국면마다 ‘자기 존중’ 지침 곁들여 사랑이 존재의 심화이자 확장이라면 이별은 존재의 찢김이자 축소 내지는 소멸로서 경험된다. 이별은 삶의 필수적인 요소는 아닐지 몰라도 불가피한 조건임에는 틀림이 없다. “우리가 안고 있는 모든 심리적 문제들은 사랑을 잃은 이후 맞이하는 상실의 감정을 제대로 처리하지 못해 발생하는 것이다.” 이토록 보편적이고 중차대한 이별을 우리는 너무도 무방비한 상태에서 치르는 것은 아닌가 하는 데에 이 책의 문제의식이 있다. 이 책에서 말하는 이별이 사랑하는 연인이나 가족과의 헤어짐에 국한되는 것은 아니다. 프로이트가 말하는바 ‘사랑하는 사람의 자리에 대신 들어선 어떤 추상적인 것’, 예컨대 직장과 지위, 명예, 청춘, 재산, 이념 같은 가치들을 잃었을 때는 물론, 혼신의 힘을 다한 공연을 끝냈을 때 또는 고시나 수능 같은 시험을 마쳤을 때에도 우리는 크고 작은 이별을 경험하는 것이다. 이런 이별의 대상들을 잘 슬퍼하고 떠나보내는 것을 ‘애도’라고 한다. “상실이나 결핍이 모든 심리적 문제의 원인이라면 애도는 그 문제에 대한 본질적 해결책이다.”

책은 작가 자신의 직간접 경험과 문학작품을 예로 들어가며 이별과 애도의 여러 국면들을 설명한다. ‘나는 님을 보내지 아니하였습니다’ ‘바람 부는 저녁마다 나는 혼자였다’ ‘가엾은 내 사랑 빈 집에 갇혔네’ ‘우리가 물이 되어 만난다면’ 같은 시구절들이 각 장의 제목으로 쓰이면서 부정과 부인, 공포와 불안, 자폐 공간에 숨기, 용서와 참회 등의 내용을 끌어낸다.

작가는 서른 살이 되던 초봄 할아버지의 죽음을 겪었는데 장례 기간 내내 슬픔 대신 멍한 심리 상태만을 맛보았다고 한다. 그러나 정작 장례식이 끝나고 몇 주 뒤부터 무르익어가는 봄기운을 보면서 ‘견딜 수 없다’는 감정에 시달리다가 결국 6월 말쯤 직장을 그만두었다. “할아버지 장례식에서 상실의 슬픔을 껴안을 힘이 없었기 때문에 감정과 감각을 마비시키고 있었다”는 사실은 정신분석학을 공부한 뒤에야 이해하게 되었다. 미시마 유키오의 소설 <금각사>의 주인공이 “아버지의 죽음을 조금도 슬퍼하지 않는다는 사실에 대해 놀라움이라고도 말할 수 없는, 일종의 무력한 감회”를 느끼는 대목, 알베르 카뮈의 <이방인>의 주인공 뫼르소가 어머니의 부음을 들은 이후 시종 몽롱한 정신 상태에 놓이는 것 역시 비슷한 이치로 설명된다. 뫼르소가 어처구니없는 살인의 동기로 “햇살이 눈부시기 때문”이라고 진술하는 것은 “실존주의의 명제가 아니라 마비된 감각에 대한 은유”라는 것이 작가의 해석이다. 이런 관점을 연장시키면 뫼르소의 살인은 “가엾고 불행했던 어머니를 지키지도 돌보지도 못한 자신을 스스로 파괴하지 못해 사법 제도가 대신 처벌해 주도록 유도”한 행위로 해석된다.

책은 작가 자신의 직간접 경험과 문학작품을 예로 들어가며 이별과 애도의 여러 국면들을 설명한다. ‘나는 님을 보내지 아니하였습니다’ ‘바람 부는 저녁마다 나는 혼자였다’ ‘가엾은 내 사랑 빈 집에 갇혔네’ ‘우리가 물이 되어 만난다면’ 같은 시구절들이 각 장의 제목으로 쓰이면서 부정과 부인, 공포와 불안, 자폐 공간에 숨기, 용서와 참회 등의 내용을 끌어낸다.

작가는 서른 살이 되던 초봄 할아버지의 죽음을 겪었는데 장례 기간 내내 슬픔 대신 멍한 심리 상태만을 맛보았다고 한다. 그러나 정작 장례식이 끝나고 몇 주 뒤부터 무르익어가는 봄기운을 보면서 ‘견딜 수 없다’는 감정에 시달리다가 결국 6월 말쯤 직장을 그만두었다. “할아버지 장례식에서 상실의 슬픔을 껴안을 힘이 없었기 때문에 감정과 감각을 마비시키고 있었다”는 사실은 정신분석학을 공부한 뒤에야 이해하게 되었다. 미시마 유키오의 소설 <금각사>의 주인공이 “아버지의 죽음을 조금도 슬퍼하지 않는다는 사실에 대해 놀라움이라고도 말할 수 없는, 일종의 무력한 감회”를 느끼는 대목, 알베르 카뮈의 <이방인>의 주인공 뫼르소가 어머니의 부음을 들은 이후 시종 몽롱한 정신 상태에 놓이는 것 역시 비슷한 이치로 설명된다. 뫼르소가 어처구니없는 살인의 동기로 “햇살이 눈부시기 때문”이라고 진술하는 것은 “실존주의의 명제가 아니라 마비된 감각에 대한 은유”라는 것이 작가의 해석이다. 이런 관점을 연장시키면 뫼르소의 살인은 “가엾고 불행했던 어머니를 지키지도 돌보지도 못한 자신을 스스로 파괴하지 못해 사법 제도가 대신 처벌해 주도록 유도”한 행위로 해석된다.

책은 이별하는 방법에 서투르기 때문에 생기는 문제점들을 단계별로 짚어 나가며 ‘좋은 이별’을 할 수 있도록 유도한다. 장별로 구체적인 처방전을 제시해서 실생활에서 쓸 수 있도록 배려했다. 애도의 전 과정에서 가장 중요한 것은 자존감을 잃지 않는 것이다. “자신에게 친절하고 관대하게 대하고 자신을 존중한다. 이 구절은 애도 기간 내내 중요한 지침이지만 특히 자기 파괴적 욕망이 일 때 더욱 필요하다.” 그렇게 무사히 애도의 과정을 거치면 오히려 새로운 창조의 가능성이 생긴다. “떠나보내는 일은 궁극적으로 새로운 세계를 창조할 공간을 내면에 확보하는 일”이기 때문이다. 최재봉 문학전문 기자 bong@hani.co.kr, 사진 푸른숲 제공

이별국면마다 ‘자기 존중’ 지침 곁들여 사랑이 존재의 심화이자 확장이라면 이별은 존재의 찢김이자 축소 내지는 소멸로서 경험된다. 이별은 삶의 필수적인 요소는 아닐지 몰라도 불가피한 조건임에는 틀림이 없다. “우리가 안고 있는 모든 심리적 문제들은 사랑을 잃은 이후 맞이하는 상실의 감정을 제대로 처리하지 못해 발생하는 것이다.” 이토록 보편적이고 중차대한 이별을 우리는 너무도 무방비한 상태에서 치르는 것은 아닌가 하는 데에 이 책의 문제의식이 있다. 이 책에서 말하는 이별이 사랑하는 연인이나 가족과의 헤어짐에 국한되는 것은 아니다. 프로이트가 말하는바 ‘사랑하는 사람의 자리에 대신 들어선 어떤 추상적인 것’, 예컨대 직장과 지위, 명예, 청춘, 재산, 이념 같은 가치들을 잃었을 때는 물론, 혼신의 힘을 다한 공연을 끝냈을 때 또는 고시나 수능 같은 시험을 마쳤을 때에도 우리는 크고 작은 이별을 경험하는 것이다. 이런 이별의 대상들을 잘 슬퍼하고 떠나보내는 것을 ‘애도’라고 한다. “상실이나 결핍이 모든 심리적 문제의 원인이라면 애도는 그 문제에 대한 본질적 해결책이다.”

〈좋은 이별〉

책은 이별하는 방법에 서투르기 때문에 생기는 문제점들을 단계별로 짚어 나가며 ‘좋은 이별’을 할 수 있도록 유도한다. 장별로 구체적인 처방전을 제시해서 실생활에서 쓸 수 있도록 배려했다. 애도의 전 과정에서 가장 중요한 것은 자존감을 잃지 않는 것이다. “자신에게 친절하고 관대하게 대하고 자신을 존중한다. 이 구절은 애도 기간 내내 중요한 지침이지만 특히 자기 파괴적 욕망이 일 때 더욱 필요하다.” 그렇게 무사히 애도의 과정을 거치면 오히려 새로운 창조의 가능성이 생긴다. “떠나보내는 일은 궁극적으로 새로운 세계를 창조할 공간을 내면에 확보하는 일”이기 때문이다. 최재봉 문학전문 기자 bong@hani.co.kr, 사진 푸른숲 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)