【짬】 해직언론인 출신 ‘민족학자’ 최이산 선생

“내가 어렸을 적 그 시절을 회상하면, 말아 두었던 두루마리를 펼쳐 놓은 듯 지난날의 광주빛골이 재생하네. 인구가 10만쯤 되는 포근하고도 고즈넉한 도시로.”

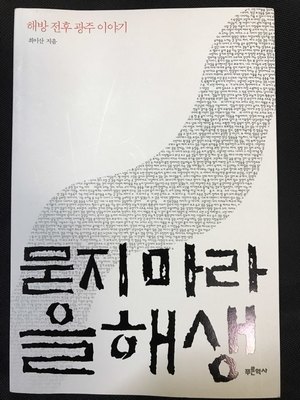

1935년 을해생인 최이산(본명 최장학) 선생이 최근 펴낸 <묻지마라 을해생―해방 전후 광주 이야기>(푸른역사)의 한 대목이다. 빈말이 아니다. 저자는 초·중학교를 다니던 광주를 마치 몇 시간 전 기억처럼 또렷이 살려낸다. 이웃집들의 생김새부터 15분 걸린 등굣길의 풍경까지 실사 그림처럼 생생하다.

그는 집필 동기를 두고 “그동안 살아온 이야기를 아무에게나 풀어헤쳐 보이고 싶은 마음의 목마름 때문”이라며 “같은 시대를 살아온 나와 같은 연배를 위해 쓴다”고 했다. 경기도 고양시에서 살고 있는 저자를 지난 7일 전화로 만났다.

이 책은 2007년 <오마이뉴스>에 ‘獨(독) 타령’이란 제목으로 연재한 소설이 토대다. 저자는 팩션이라고 했다. 팩트(사실)와 픽션(허구)이 섞였다는 것이다. “70%는 실화, 30%는 픽션입니다.” 화자 이름부터 최이산이 아닌 ‘김인귀’다. “고민을 많이 했어요. 실제 지명과 인명을 다 써야 하는데… 역시 안 되겠더군요.”

1945년 해방을 앞두고 초등 5학년 소년은 옆집을 자주 들락거린다. 그곳엔 도쿄로 유학 갔던 한 청년이 학병 징집을 피해 숨어 있었다. “다듬잇돌만한 화강암 지댓돌들을 쌓아 올린 기대 위에 세워진 여덟 칸 겹집이었네”로 시작한 이 집에 대한 묘사는 4쪽에 걸쳐 이어진다. 대단한 기억력이라고 하니 “기억력이 괜찮은 편입니다. 자주 들락거렸거든요”라고 짧게 답한다.

저자는 해직 언론인이다. 1975년 자유언론을 외치다 <조선일보>에서 해직당했다. 83~88년 조선투위 2대 위원장을 지냈다. 84년 민주언론운동협의회(언협·민언련 전신) 설립 때 공동대표를 맡았다. 86년 9월 언협이 보도지침을 폭로할 때 언협을 대표해 송건호 의장과 함께 기자회견을 했다. <한겨레> 창간 발기인이기도 하다. 조선투위 위원장 5년 경력을 두고 그는 “이름만 걸어놓았다”고 했다. 이런 과묵함을 시인 고인은 <만인보>에서 이렇게 표현했다. “도무지 최장학은/ 함께 있으되/ 방금 일으켜 세운 돌장승/ 바다 건너/ 돌하르방”.

해직 뒤 그는 3~4권의 책을 번역했고 저명한 한학자들을 찾아 열심히 고전 공부를 했단다. “지난 20여년 동안 민족문화추진회 등 여러 곳에서 ‘사서삼경’을 가르쳤어요. 지난해 연말 이후 강의는 하지 않고 있어요.” 2003년엔 명나라 말기 문인인 풍몽룡이 쓴 <동주 열국지>를 완역한 <이산 열국지>(12권)도 펴냈다.

팩션소설 ‘묻지마라 을해생~’ 펴내

“내가 어렸을 적 그 시절을 회상하면, 말아 두었던 두루마리를 펼쳐 놓은 듯 지난날의 광주빛골이 재생하네. 인구가 10만쯤 되는 포근하고도 고즈넉한 도시로.”

1935년 을해생인 최이산(본명 최장학) 선생이 최근 펴낸 <묻지마라 을해생―해방 전후 광주 이야기>(푸른역사)의 한 대목이다. 빈말이 아니다. 저자는 초·중학교를 다니던 광주를 마치 몇 시간 전 기억처럼 또렷이 살려낸다. 이웃집들의 생김새부터 15분 걸린 등굣길의 풍경까지 실사 그림처럼 생생하다.

그는 집필 동기를 두고 “그동안 살아온 이야기를 아무에게나 풀어헤쳐 보이고 싶은 마음의 목마름 때문”이라며 “같은 시대를 살아온 나와 같은 연배를 위해 쓴다”고 했다. 경기도 고양시에서 살고 있는 저자를 지난 7일 전화로 만났다.

이 책은 2007년 <오마이뉴스>에 ‘獨(독) 타령’이란 제목으로 연재한 소설이 토대다. 저자는 팩션이라고 했다. 팩트(사실)와 픽션(허구)이 섞였다는 것이다. “70%는 실화, 30%는 픽션입니다.” 화자 이름부터 최이산이 아닌 ‘김인귀’다. “고민을 많이 했어요. 실제 지명과 인명을 다 써야 하는데… 역시 안 되겠더군요.”

1945년 해방을 앞두고 초등 5학년 소년은 옆집을 자주 들락거린다. 그곳엔 도쿄로 유학 갔던 한 청년이 학병 징집을 피해 숨어 있었다. “다듬잇돌만한 화강암 지댓돌들을 쌓아 올린 기대 위에 세워진 여덟 칸 겹집이었네”로 시작한 이 집에 대한 묘사는 4쪽에 걸쳐 이어진다. 대단한 기억력이라고 하니 “기억력이 괜찮은 편입니다. 자주 들락거렸거든요”라고 짧게 답한다.

저자는 해직 언론인이다. 1975년 자유언론을 외치다 <조선일보>에서 해직당했다. 83~88년 조선투위 2대 위원장을 지냈다. 84년 민주언론운동협의회(언협·민언련 전신) 설립 때 공동대표를 맡았다. 86년 9월 언협이 보도지침을 폭로할 때 언협을 대표해 송건호 의장과 함께 기자회견을 했다. <한겨레> 창간 발기인이기도 하다. 조선투위 위원장 5년 경력을 두고 그는 “이름만 걸어놓았다”고 했다. 이런 과묵함을 시인 고인은 <만인보>에서 이렇게 표현했다. “도무지 최장학은/ 함께 있으되/ 방금 일으켜 세운 돌장승/ 바다 건너/ 돌하르방”.

해직 뒤 그는 3~4권의 책을 번역했고 저명한 한학자들을 찾아 열심히 고전 공부를 했단다. “지난 20여년 동안 민족문화추진회 등 여러 곳에서 ‘사서삼경’을 가르쳤어요. 지난해 연말 이후 강의는 하지 않고 있어요.” 2003년엔 명나라 말기 문인인 풍몽룡이 쓴 <동주 열국지>를 완역한 <이산 열국지>(12권)도 펴냈다.

팩션소설 ‘묻지마라 을해생~’ 펴내

초·중시절 해방 전후 ‘광주’ 이야기

창씨개명·근로동원·여순항쟁 등

“살아온 얘기 풀어놓고 싶은 목마름” 조선투위 위원장·언협 대표 등 지내

“함께 일어나는 운동…함기회 회장”

저자는 일본이 진주만 공습을 했던 1941년 초등학교에 들어갔다. 그가 기억해 내는 창씨개명과 근로동원 그리고 좌우대립을 둘러싼 개인사는 광주 지역을 넘어 한국 근대사의 귀중한 사료이다. 저자와 같은 광주 지역 을해생 초등생은 3학년 2학기부터 전시 근로에 동원됐단다. 1년 후배는 3학년이 되면서 바로 근로에 나섰다. 가장 힘든 일은 목탄자동차 원료로 쓰는 솔뿌리 캐기였다. 땅속 깊이 박혀 있는 소나무 뿌리를 곡괭이로 힘들게 파내면 무등산 길목에 있는 배고픈 다리 건너 공터로 운반해 갔단다. 매일 동원되면서 학생들은 아예 톱니 낫과 접을 수 있는 작은 휴대용 톱을 책가방 속에 가지고 다녔다고 했다.

1948년 여순항쟁 때는 중학 2학년생 저자도 ‘반란군의 광주 진입 방어’에 차출당했다. 광주 경계를 하던 병력이 모자라자 중학생까지 동원한 것이다. “2학년인 나도 몇번이나 불려 나가 추운 겨울밤에 목총을 들고 보초를 섰네.”

1950년 9월 인천상륙작전으로 인민군이 물러나고 군경이 들어오기까지 광주에 열흘 남짓 행정력과 치안 공백 시기가 있었다. 저자는 이때 “살인과 강도 사건이 한 건도 일어나지 않았다”며 “나는 지금도 당시의 그 고요했던 시내의 광경을 잊지 않고 있네”라고 썼다. 1980년 광주민주화운동 당시와 비슷한 것 같다고 하자 “자랑스러운 이야기입니다. 광주 사람들이 수준이 높다고 봐야죠”라고 말했다. 고향 사랑이 남다른 것 같다는 말에는 “고향은 다 그러잖아요. 사람이라면”이라고 답했다.

이번 책에서 저자는 자신을 ‘민족학자’, ‘함기회(咸起會) 회장’이라고 소개했다. “민족학자란 말은 내가 만들었어요. 조선 사람들이 역사를 잘못 만나 많이 고생했어요. 지금도 미국 말만 듣고 있잖아요. 민족학은 민족에 대해 연구하고 바른 방향을 제시하는 학문입니다.” 함기회는 ‘누구나 주인이 되어 함께 일어나는 운동’이라고 했다. “30년 전에 만들었어요. 성긴 그물 같은 조직이죠. 분단 때문에 우리 민족이 얼마나 고통을 겪었어요. 분단을 극복하자는 운동이죠. 회원들이 민주화 운동을 같이 했죠.”

이 책을 두고 노영기 조선대 교수(기초교육대)는 “체험을 바탕으로 광주 지역의 일제 말 근로동원이나 창씨개명을 세밀하게 정리한 첫 책인 것 같다. 해방 뒤는 간략한데 더 자세히 썼으면 좋았겠다”고 평했다.

저자는 지금도 한 달에 한 번 정도 하는 조선투위 모임에 필참한다고 했다. “참석자는 10명 정도이죠.” 회고 시기를 넓혀 글을 더 쓸 계획은? “의욕은 있는데, 나이 들면서 기억이 왔다 갔다 해요. 더 이상은 못 할 것 같아요.”

강성만 선임기자 sungman@hani.co.kr

저자는 일본이 진주만 공습을 했던 1941년 초등학교에 들어갔다. 그가 기억해 내는 창씨개명과 근로동원 그리고 좌우대립을 둘러싼 개인사는 광주 지역을 넘어 한국 근대사의 귀중한 사료이다. 저자와 같은 광주 지역 을해생 초등생은 3학년 2학기부터 전시 근로에 동원됐단다. 1년 후배는 3학년이 되면서 바로 근로에 나섰다. 가장 힘든 일은 목탄자동차 원료로 쓰는 솔뿌리 캐기였다. 땅속 깊이 박혀 있는 소나무 뿌리를 곡괭이로 힘들게 파내면 무등산 길목에 있는 배고픈 다리 건너 공터로 운반해 갔단다. 매일 동원되면서 학생들은 아예 톱니 낫과 접을 수 있는 작은 휴대용 톱을 책가방 속에 가지고 다녔다고 했다.

1948년 여순항쟁 때는 중학 2학년생 저자도 ‘반란군의 광주 진입 방어’에 차출당했다. 광주 경계를 하던 병력이 모자라자 중학생까지 동원한 것이다. “2학년인 나도 몇번이나 불려 나가 추운 겨울밤에 목총을 들고 보초를 섰네.”

1950년 9월 인천상륙작전으로 인민군이 물러나고 군경이 들어오기까지 광주에 열흘 남짓 행정력과 치안 공백 시기가 있었다. 저자는 이때 “살인과 강도 사건이 한 건도 일어나지 않았다”며 “나는 지금도 당시의 그 고요했던 시내의 광경을 잊지 않고 있네”라고 썼다. 1980년 광주민주화운동 당시와 비슷한 것 같다고 하자 “자랑스러운 이야기입니다. 광주 사람들이 수준이 높다고 봐야죠”라고 말했다. 고향 사랑이 남다른 것 같다는 말에는 “고향은 다 그러잖아요. 사람이라면”이라고 답했다.

이번 책에서 저자는 자신을 ‘민족학자’, ‘함기회(咸起會) 회장’이라고 소개했다. “민족학자란 말은 내가 만들었어요. 조선 사람들이 역사를 잘못 만나 많이 고생했어요. 지금도 미국 말만 듣고 있잖아요. 민족학은 민족에 대해 연구하고 바른 방향을 제시하는 학문입니다.” 함기회는 ‘누구나 주인이 되어 함께 일어나는 운동’이라고 했다. “30년 전에 만들었어요. 성긴 그물 같은 조직이죠. 분단 때문에 우리 민족이 얼마나 고통을 겪었어요. 분단을 극복하자는 운동이죠. 회원들이 민주화 운동을 같이 했죠.”

이 책을 두고 노영기 조선대 교수(기초교육대)는 “체험을 바탕으로 광주 지역의 일제 말 근로동원이나 창씨개명을 세밀하게 정리한 첫 책인 것 같다. 해방 뒤는 간략한데 더 자세히 썼으면 좋았겠다”고 평했다.

저자는 지금도 한 달에 한 번 정도 하는 조선투위 모임에 필참한다고 했다. “참석자는 10명 정도이죠.” 회고 시기를 넓혀 글을 더 쓸 계획은? “의욕은 있는데, 나이 들면서 기억이 왔다 갔다 해요. 더 이상은 못 할 것 같아요.”

강성만 선임기자 sungman@hani.co.kr

최이산 선생이 2016년 ‘보도지침 폭로 30주년 기념식’에 참석해 폭로 당시를 회고하고 있다. 그는 민주언론운동협의회(민언련 전신) 공동대표 자격으로 86년 보도지침을 폭로하는 기자회견을 했다. 민언련 홈페이지 갈무리.

초·중시절 해방 전후 ‘광주’ 이야기

창씨개명·근로동원·여순항쟁 등

“살아온 얘기 풀어놓고 싶은 목마름” 조선투위 위원장·언협 대표 등 지내

“함께 일어나는 운동…함기회 회장”

<묻지 마라 을해생> 책 표지.

연재짬

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)