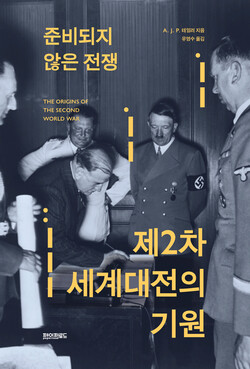

A. J. P. 테일러 지음, 유영수 옮김/ 페이퍼로드·3만3000원 무릇 좋은 책일수록 단 몇 줄로 요약되는 것을 허락하지 않는다. 하물며 역사서인데다 전쟁의 ‘기원’을 다룬 책이라면 분량의 방대함은 물론이고 간략한 정리도 쉽사리 허용하지 않을 게 분명하다. 영국 옥스포드대 역사교수인 테일러가 거의 60년 전에 출간(1961년)한 이 책은 그러나, 당신의 서술대로라면 제2차 세계대전이 ‘사악한 히틀러의 전쟁’이 아니라는 뜻이냐는 단 한마디 요약에 휩싸이면서 격렬한 논쟁을 불러일으켰다. 그 열기가 식은 뒤에는 2차 대전 연구에서 손꼽히는 고전의 반열에 들었다고 한다. 책은 전쟁 발발 이전 ‘전간기’(1918~1939년) 독일·영국·러시아·프랑스·오스트리아·체코·폴란드 등 유럽 정치외교의 각축을 다룬다. 베를린 주재 영국 외교관, 런던 주재 미국·독일대사, 모스크바 주재 독일대사 등 당시 외교관들 사이에 오간 메모·대화록 1차 문헌을 뼈대 삼아 전쟁 전사(前史) 도상에 일어났던 수많은 사건들과 요소들의 상호작용과 그 집합을 성실하고 집요하게 탐구한다. 문단이 시작될 때마다 첫줄에 등장하는 아주 짤막한 한줄의 감성적 어투는 흡인력 있는 역사 읽기 경험을 제공할 뿐 아니라, 복잡하고 변화무쌍한 정치외교적 술책들에 휩쓸리며 전쟁으로 치닫던 당시의 혼돈 풍경을 박진감 있게 보여준다. “(1938년 뮌헨협정이 열린) 뮌헨에는 빈자리가 둘 있었다… 영국의 입장은 좀더 복잡했다… 프랑스인들은 여전히 망설이고 있었다… 체코인들은 더 이상 주저하지 않았다… 영국인들은 곤경에 빠지게 되었다… 체임벌린(영국 수상)이 마지막 질문을 했다… 베네슈(체코 대통령)는 아직 절망하지 않았다… 그러나 탈출구는 없었다.”(제8장 체코슬로바키아의 위기) 조계완 기자 kyewan@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)