김군을 찾아서

강상우 지음/후마니타스·1만6000원

북한군으로 지목된 5·18 항쟁 시민군이 있다. 지만원 전 대령은 그를 ‘광수’라고 부르며 북한군 침투설을 제기했다. 이후 다큐멘터리 영화 <김군>의 제작진은 2014년부터 200회 이상의 인터뷰를 하며 그의 행방을 5년 동안 찾았다.

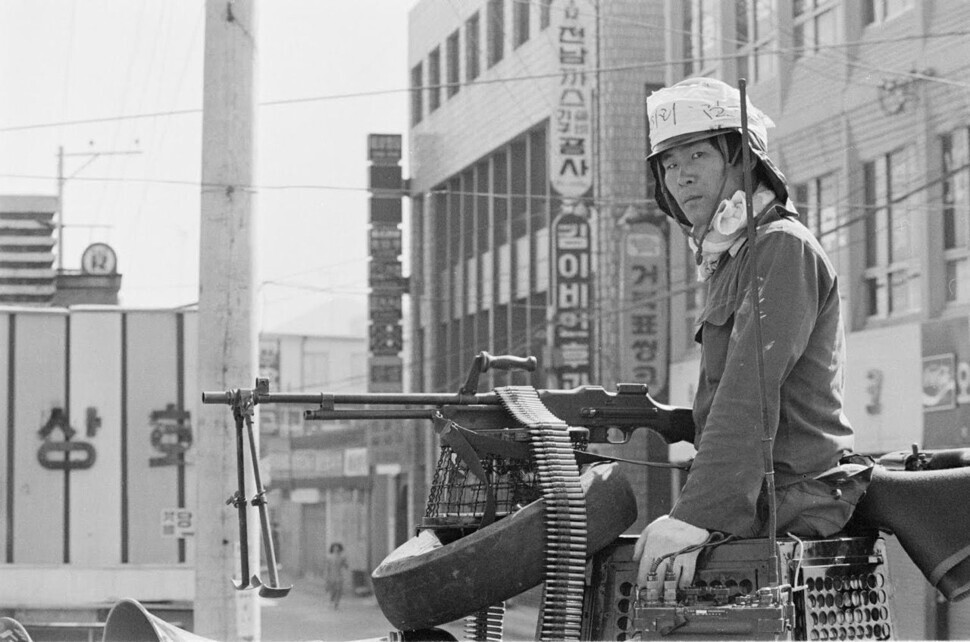

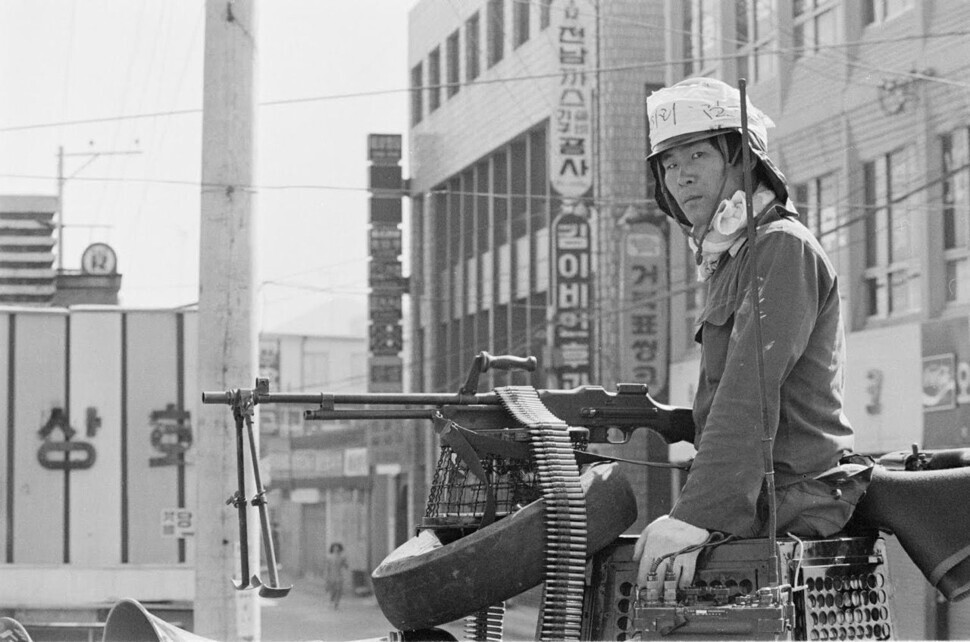

1980년 5월 5·18 항쟁 보도사진에서 M1918 브라우닝 탄창식 자동 소총을 들고 시위 진압용으로 쓰이는 페퍼포그 차를 탄 한 남자를 찾는 다큐멘터리 영화 <김군>은 2018년에 개봉했다. 2년이 지나 강상우 감독은 책 <김군을 찾아서>를 통해 영화에는 담지 못한 이야기를 정리해냈다. 제작진은 김군의 흔적을 좇았고, 수많은 ‘김군들’을 만나며 잘 알려지지 않은 진실도 발견했다.

지만원씨가 북한군 ‘광수’로 지목한 시민군 김아무개씨. 강상우 감독은 그를 찾아 나서 <김군>을 찍었다. 5·18기념재단 제공

끝까지 싸운 많은 이들은 ‘넝마주이 김군’ 같은 사람들이었다. “끝까지 남은 자들은 대부분 하층민, 황금동 ‘성판매 여성’, ‘배우지 못한 사람’ ‘가구공’ ‘구두닦이’가 주류를 이뤘어. 황금동 성판매 여성들. 그분들은 시체를 씻겨주고 입관을 하면서 자신의 긍지라든가 자존감을… 그렇게 했기 때문에 질서가 유지되고 전체적으로 사고 없이 오월(활동)을 했다고 보죠. 김군도 잃을 것이 없는 사람 같아 보여요. 새 세상을 갈망하는….” 지만원에 의해 ‘제 8광수’로 지목된 박선재씨의 증언이다.

민주화를 이끌었다는 586세대가 사회의 주류로 자리 잡을 때, 광주 시민군으로 활동했던 ‘김군들’의 현재 삶도 드러났다. 그들은 소시민으로 40년 전 트라우마를 지금까지 짊어지고 살아간다. “나는 지금도 이발소 가면 머리를 내가 감아. 주인이 물어봐. 아이 내가 감은 것이 편해서 내가 감으요. 엎드려서 물만 이렇게 대도 무서우니까. 눈 뜨고 엎드려서 내가 머리 감고 있어. 아직도 기억은 생생하게 그대로 살아 있으니까.” 시민군으로 참여했던 택시운전사 최영철씨의 말이다. 민주주의 담론에 가려진 작은 이야기로 5·18 때 시민군은 어떤 고통을 겪었는지를 접하게 된다. 그들의 고통은 현재진행형이라는 사실도 알게 된다.

책과 영화의 절정은 시민군 3명이 극장에 한데 모여 김군의 사진을 함께 보고 이야기를 나누는 장면이다. 한 시민군은 동료와 인사를 나누며 “살아계셔서 고맙습니다”라는 말을 반복했다. 계엄군으로부터 고문을 당하며 서로 동료를 지목해야 했던 상황을 털어놓기도 한다. 두 사람은 동지가 배신했을 거란 의심으로 긴 세월 쌓아올린 오해를 풀었다.

감독은 당시 광주 사람들의 증언에 기대어 김군의 진실을 찾아 헤맨다. 증언에 기댄 진실에 허점이 있을 수 있음을 감독도 잘 알고 있다. “많은 경우 기록은 가해자의 편이다. 기록된 것은 권력을 가진 자들에 의해 소각된다. 누군가는 살아남은 생존자의 기억과 그 사이의 개연성과 무수한 정황만을 제시하는 불완전한 자료들에 의존해 진실을 찾는 지난한 작업을 계속할 수밖에 없는 것”이라고 그는 말한다. 김군은 누굴까. 살아있다면, 어디서 어떻게 살고 있을까. 영화에선 결론이 내려진다. 책은 이 물음을 좇던 감독이 여러 ‘김군들’을 접하고 ‘사람의 얼굴’을 한 광주항쟁을 다시 만나는 과정을 소상하게 담았다. 김군은 어디에나 있었고 어디에도 없었다.

이정규 기자

jk@hani.co.kr