[책&생각] 서영인의 책탐책틈

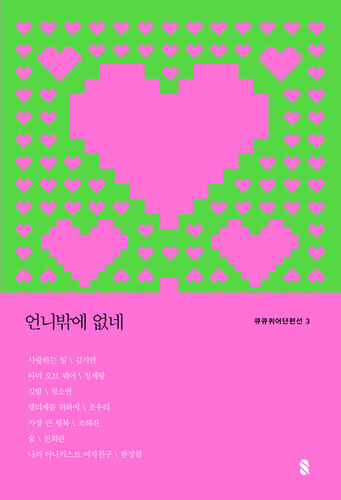

김지연 외 지음(큐큐, 2020) 제목은 단편집에 수록된 정세랑의 소설에서 가져왔다. 읽고 난 이후의 느낌이 꼭 그랬다. ‘폐허, 그렇지만 평화.’ 퀴어들이 등장하는 이야기에 멸망이나 쇠락, 죽음과 같은 배경이 드리워진 것은 무엇 때문일까 하는 생각도 했다. “모든 것이 망했다 다시 시작한 세계에서 ‘망할’만큼 강력한 욕은 없었다.”(정세랑, ‘아미 오브 퀴어’) “이 망할 세상은 언제 더 망해버릴지 모르고”(조해진, ‘가장 큰 행복’). ‘망할’이 관용어구이기만 한 것은 아니다. 환경재앙과 전염병으로 세계는 폐허가 되었고, 살아남은 인간들은 소수자 차별과 환경 위기를 막는 문명의 복구 방법을 찾아냈다. 에이아이(AI)가 도시국가를 지키고 AI와 인간을 이어 줄 연결자들이 선별되어 제 역할을 했다. 그런 곳에서 200년 동안 출생인구의 35%가 인터섹스로 태어났다.(‘아미 오브 퀴어’) 자연 질서가 붕괴되면서 식량난이 시작되었고 대부분의 나라가 굶주린 시민들의 시위, 아니면 내전을 겪으며 세상은 조금씩 망해갔다. 대재앙이 선포되고 실내 타운이 착공되자, 그는 전 재산을 털어 아내와 딸을 실내타운에 입주시키고 폐허에 남았다. 그리고 공항에서 근무하며 만난 ‘나’와 인가가 거의 없는 빈집에서 농사를 지으며 고양이를 키웠다.(‘가장 큰 행복’) 세상의 질서가 모두 무너지고 난 다음에야, “서로를 상하게 할 필요가 없을 정도로 모두가 공평하게 가난해졌고 무기력해진” 다음에야 그들의 사랑이 겨우 제 몫의 일을 해 낼 수 있게 된 것은 아닐까. 폐허의 평화는 그렇게 온다. 혈연 가족과 경제 질서가 만들어 낸 세계의 이면에 거기에 속할 수 없는 소수자들이 언제나 움츠리고 있다. 대재앙 같은 가상 현실이 아니더라도 차별로 인한 고립을 견디던 사람들의 평화는 가능할까. 젊은 날 여자를 사랑했던 딱 한 번의 경험과, 그 사랑을 택하지 못한 삶에 대한 자책 때문에 정희는 평생을 홀로 외로웠다.(천희란, ‘숨’) 가족 때문에 곤경에 처한 해옥에게 정희가 손을 내밀 수 있었던 것은 그가 여자를 사랑했다는 사실과 무관하지도, 전적으로 유관하지도 않다. “나이 든 사람에게도 삶이라는 것이 있다고는 생각하지 못하는” 사람들 사이에서 대단치 않은 삶을 끝까지 지키려는 해옥을 이해하며 정희는 기억 속에 묻어 두었던 ‘퀴어’를 다시 자각하지 않았을까. 여자를 사랑하는 여자라는 공통성만으로도 연애가 가능한 것을 아는 정희이기에 남은 삶을 공유할 일상도 사랑이 된다는 것을 알았을 것이다. 사랑하는 몸은 다 다르고, 사랑을 시작하고 누리는 시간도 다 다르다. 그 다름이 공존하는 세계를 우리는 평화라 부른다. 멸망과 죽음을 배경으로 하는 퀴어의 이야기에서, 그만큼 우리에게 평화가 멀리 있음을 읽었다. 문학평론가

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)