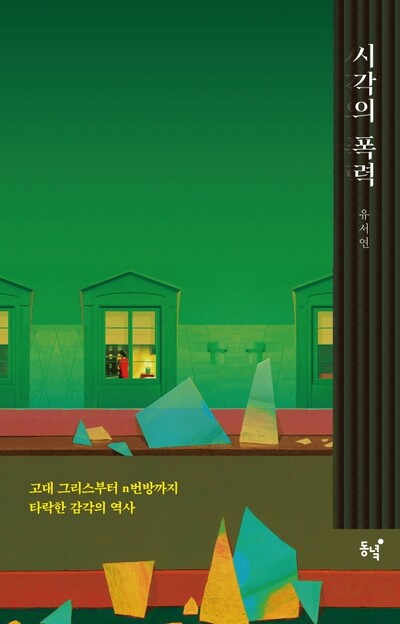

시각의 폭력: 고대 그리스부터 n번방까지 타락한 감각의 역사

유서연 지음/동녘·1만5000원

<공포의 철학>을 쓰고 철학을 강의하는 유서연은 근대의 시각중심주의를 이렇게 설명한다. “접촉 감각으로서 촉각·후각·미각에 대한 폄하와, 대상과 공간적 거리를 두는 시각의 특권화와 관조라는 서구의 철학적 전통에서 그 뿌리를 찾아볼 수 있다.” <시각의 폭력>은 서구 중심의 이미지 미학 속 시각이라는 감각이 어떤 식으로 폭력과 연계되었는지를 다룬다.

그리스 사상에서 드러난 시각적 편향에 대한 한스 요나스의 분석은 이렇다. 가장 고귀한 감각으로서의 시각은 다른 감각들보다 시간적 흐름을 덜 드러내기 때문에, 역동적 변화보다는 정적인 존재를 승격시키는, 즉 덧없는 외양보다는 고정된 본질을 높게 평가하려는 경향이 있다. 또한 그리스의 시각중심주의는 주체와 대상 사이의 공간적 구분을 바탕으로 하며, 관찰자의 응시는 대상에 직접적으로 개입하지 않고 중립적으로 바라본다는 뜻이 된다. 후자의 정의에서는 ‘관조’라는 개념이 나오는데, 관조(theoria), 이론(theory), 극장(theater)은 동일한 어근을 공유한다.

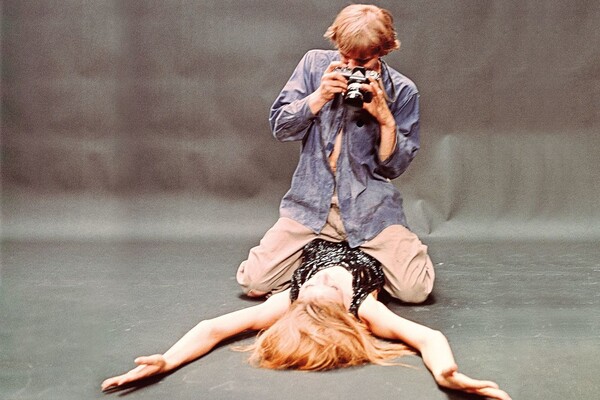

수전 손택은 영화 <확대>(스틸)를 인용해 카메라를 통한 폭력적인 관음증을 성토한다. 동녘 제공

하이데거는 과학기술 문명이 기반을 둔 근대의 주관성과 표상적 사유가 “대상을 눈앞에 현전하는 것으로 일으켜 세워 지배하려는 의지와 맞물려 있”다고 봤다. 사과를 떠올릴 때 사과를 사과의 모양, 눈앞에 놓인 ‘상’으로 이해하듯이, 대상에 대한 실제적 이해가 아니라 보는 행위를 통해, 우리 앞에 놓인 어떤 것으로 이해되는 세계 자체이다. 하이데거에게 근대는 이러한 ‘세계상의 시대’이며, 이는 “모든 것을 자신 앞에 세워진, 즉 표상된 것, 대상적인 것으로 파악하는 시대”가 된다. 이 맥락에서 데이비드 레빈은 시각이 “우리의 모든 지각 양상들 중에서 가장 사물화하는 경향이 강한 것”이라고 주장한다. 시각에는 불가피하게 권력 충동이 내재화되어 있으며, 이는 보려는 욕망의 중심부에서 시작되어 우리 주위의 세계를 드러내고 지배하려는 경향으로 이어진다는 것이다. 이러한 ‘시각의 헤게모니’는 근대 유럽을 중심으로 한 백인 남성의 제국주의적 시각과 관련된다. 유럽의 백인 남성은 보는 주체가 되고, 여성과 유색인종을 포함한 타자와 소수자는 통제되어 눈앞에 놓이는 대상으로 존재한다.

카메라가 발명되고 카메라를 통한 응시가 기록되기 시작하면서, 카메라를 통해 얻어지는 사진은 그 매체의 속성상 관음증적인 바라보기가 개입된다. 여성의 몸은 시각의 대상이자 성애화된 이미지로 말해지는데, 화장품 광고에서 재현되는 여성의 얼굴 이미지는 음영이 드러나지 않도록 평면화되고 “매끈하게 확장된 피부 위에 배열된 일련의 이목구비로 축소”된다. “그리고 남성들은 (그리고 남성적 시선을 내면화한 여성들 역시도) 현실적인 여성의 몸, 즉 털이 나 있거나 축 처진 배를 안고 있거나, 음모가 난 성기가 있는 몸, 여드름 자국이 나 있거나 가뭇하게 콧수염이 나 있을 수 있는 얼굴이 아니라, 고전적인 의미의 누드 그림처럼 부드럽고 매끈하며 체모가 없는 여성의 몸과 얼굴을 평면적으로 재현한 사진”을 접하게 되고, 사진은 페티시로 기능하게 된다. 부동적이고, 과거의 한순간을 동결시킨 매끈한 페티시 이미지가 되는 셈이다.

우에노 지즈코는 <여성혐오를 혐오한다>에서 남성동성사회적 결속을 설명한 바 있다. “이성애 가부장제 질서 속에서 아들이 ‘남자가 된다’는 것은 아버지와 같은 주체, 즉 성적 객체로서의 여자를 소유하는 성적 주체와 동일화하는 것”을 의미한다. 이때 소유당하고 성적 객체가 되는 것을 다른 말로 ‘여성화되는 것’이라고 표현하는데, 성적 주체의 위치에서 전락하는 것이기 때문이다. 그리고 여성에 대한 남성의 응시는 이제 디지털 기기와 결합한다.

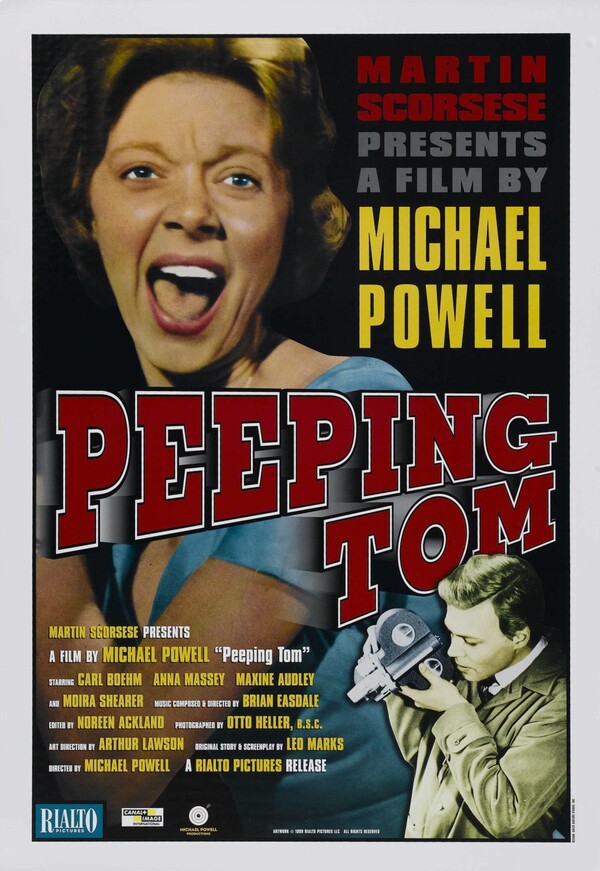

수전 손택은 영화 <저주받은 카메라>(포스터)를 인용해 카메라를 통한 폭력적인 관음증을 성토한다. 동녘 제공

<시각의 폭력>에서 6장 ‘렌즈를 깨는 여성 광인’은 여성의 글쓰기, 여성이 시각의 주체가 되는 경험에서 맞부딪히는 폭력적 상황과 연계된다. 여성 작가들이 가부장제의 폭력을 글로 옮기면서 우리가 알게 된 것들에 대한 사유다. 유서연은 필리스 체슬러의 <여성과 광기>를 인용해 이렇게 말한다. “남성이 반사회적 행동을 했을 때는 감옥을 가지만, 여성들은 반사회적 행동을 하는 대신 그 반사회적인 분노가 자기 자신을 향하게 되고, 그 결과 광기에 사로잡혀 정신병원에 가게 된다.” 하지만 자신의 목소리를 내기 위해 정신병원을 탈출해야 했던 여성들의 시대는 변화하고 있다. 현재의 제4물결 페미니즘은 일상이라는 미시적 영역을 인터넷과 에스엔에스(SNS)에 결합시키고, 온라인 공간을 정치적 투쟁과 담론의 공간으로 전환시키고 있다.

여성이 자신을 위한 카메라를 들게 된다면 그 시선은 어때야 할까. <시각의 폭력>은 이 시대가 더 이상 카메라 뒤의 전지전능한 자, 타자를 관음증적 시선으로 착취하는 자를 필요로 하지 않는다고 말한다. 카메라를 폐기하는 것이 아닌, 촉각과 통감각적으로 연결된 새로운 시선으로 카메라를 들어야 한다는 주장이다. 카메라를 쥔 주체를 바꾸는 것만큼이나 카메라를 통해 타자를 응시하는 시선 자체가 바뀌어야 한다. 시각의 폭력에 길든 시선을 새롭게 하기.

하루아침에 만들어지는 것은 없다. 어떤 현상의 근원을 탐구하다 보면 그리스 로마 시대로 거슬러 올라가는 일은 인문서에서 흔히 볼 수 있는데, 서양사 중심의 세계를 공부한 학자들은 논하고자 하는 현재가 한국에 있을 때에도 그리스, 로마 시대로 거슬러 올라가기 때문이다. 유서연의 <시각의 폭력>은 바로 그 방식을 통해 시각적 폭력의 역사로부터 디지털 성폭력이라는 주제에 접근했다. “서구의 고대와 근대를 거치며 가장 고귀한 감각으로 여겨졌던 시각은 어째서 현시대 가장 타락하고 저주스러운 감각이 되었는가? 이는 혹시 고대인들이 가장 고귀한 감각으로 격상시킨 지성적 시각의 메커니즘에 내재한 문제이며, 그 결과는 아닐까?” 현재의 디지털 성폭력에 대한 분석보다는 서양철학사에서 시각적 폭력의 문제를 중점적으로 파악하려는 독자에게 도움이 될 듯하다.

이다혜 작가, <씨네21> 기자

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)