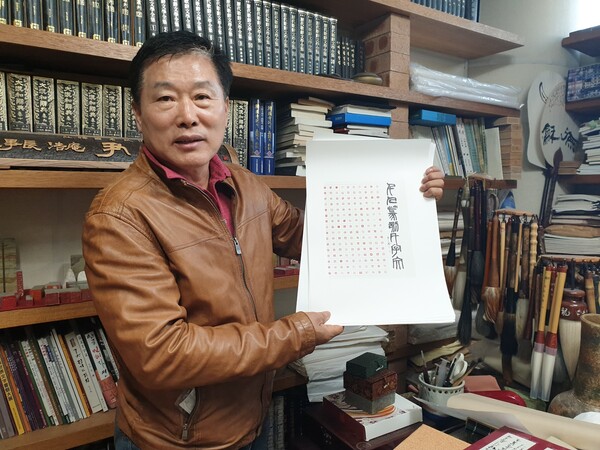

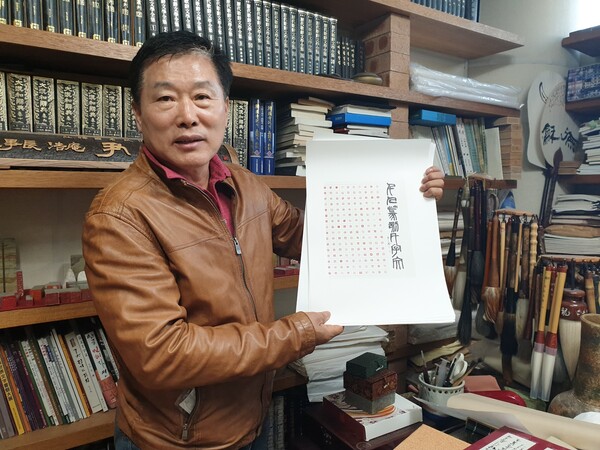

호암 윤점용 집행위원장이 자신의 서재에서 인쇄된 여러장의 ‘천인전각천자문’을 들고서 설명하고 있다.

“서예의 질적 향상과 전각에 대한 이해 등을 위해 추진했습니다. 돌에 글자를 새기는 전각 작가들은 모두 서예를 하니까 거의 참여했다고 보면 됩니다. 젊은 서예가들의 참여를 바라며 추진했는데, 기대에 못미쳐 아쉽습니다.”

오는 5일부터 12월5일까지 한달간 전북 전주 한국소리문화의전당 등에서 열리는 ‘제13회 2021세계서예전북비엔날레’ 윤점용(64) 집행위원장의 소회다. 1997년 1회부터 격년제로 홀수해에만 여는 행사다.

지난달 25일 전주시 서도플라자 호암서재에서 붓글씨를 쓰고 있던 윤 집행위원장은 “올해는 특히 서예가 1천명이 천자문을 한 글자씩 선택해 전각한 뒤 1천개의 글자를 모은 대작을 준비했다. 서예 사상 초유의 의미있는 작품으로 서예와 전각이 융합된 붓과 칼의 아름다운 조화라고 할 만하다”고 소개했다. 중국에 비해 한국의 전각 작가가 절대적으로 적은 가운데 770명 거의 전원이 참여했고, 중국에서도 230명이 함께했다.

“글자 하나를 쓰는 게 단순할 것 같지만 오히려 더 어렵습니다. 돌에 한자로 한 글자를 표현하는 게 균형감을 찾기가 쉽지 않습니다. 여백 등 공간구성을 다 고려해야 하니까요. 한 획을 긋는 한일(一)자가 더 어려운 이유와 마찬가지입니다. 치졸한 듯하면서도 고아한 멋이 있는 고졸미와 시각에 호소하는 조형성을 고려해, 한자에서 가장 먼저 생긴 서체인 전서체를 택했습니다.”

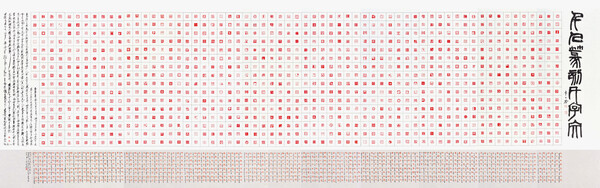

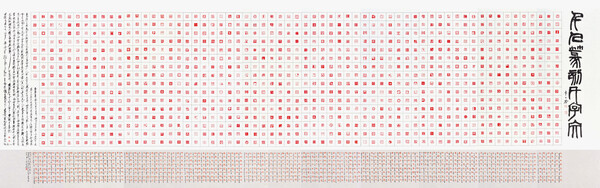

크기가 길이 8m, 높이 2.3m인 초대형 작품 ‘천인전각천자문’.

‘천인전각천자문’ 제목의 이 작품은 길이 8m, 높이 2.3m이다. 가로·세로 각 3㎝ 도장(낙관)에 한 글자를 새겼다. 서예계 원로 초정 권창륜 선생이 썼다. 끝부분에 있는 작품 설명 발문은 하석 박원규씨가, 하단에 있는 천자문 전체와 서예가 1천명 이름은 공재 진영근씨가 썼다. 전체 기획은 황보근 한국전각협회장이 맡았다.

윤 위원장은 가장 어려웠던 점으로 겨우 선정한 작가들이 중도에 포기했을 때를 꼽았다. 대학에서 서예과를 전공한 젊은 작가들이 필수로 전각을 이수하고도 참여를 어려워했기 때문이다.

이번 비엔날레의 주제는 ‘자연을 품다’(회귀자연)이다. 문자와 함께 발전된 서예는 동방인의 공통된 우주관·인생관·예술관을 형성했으니 또하나의 자연이라는 것이다. “자연을 품다는 한마디로 ‘상선약수’(최상의 선은 물과 같다)를 생각하면 됩니다. 물은 낮은 곳으로 흘러 자연에 순응하며 전부를 품습니다. 그런데 물은 배를 띄울 수도 있지만 거스르면 전복시킬 수도 있습니다. 인간은 자연에서 왔는데 물질만능에 빠져 있으니 본성인 자연으로 돌아가자는 것입니다. 이기심을 버리고 코로나19와 기후변화 대처를 위해서도 서로 공존을 위해 소통해야 합니다.”

올해 처음 시도한 ‘서중화 화중서’에는 한국화 전공 작가 25명이 참여했다. 디지털 영상서예전은 비대면 시대에 맞춰 서예 문자로 영상쇼를 한다. 명사서예전에는 소리꾼 장사익, 팝핀현준·박애리 부부, 문희상 전 국회의장, 송하진 전북지사 등 45명이 작품을 냈다. ‘서예, 전북의 산하를 말하다’는 전북지역 14개 시·군에서 활동하는 483명이 작품을 선보인다.

전북 익산 출신인 그는 2019년 12회 때부터 집행위원장을 맡았다. 그는 앞으로 젊은 후진 양성을 강조했다. “비엔날레가 없는 짝수해에는 우 리나라 서예계를 이끌 인재들을 양성하도록 학생서예공모전 등을 열 계획입니다. 서예진흥법이 2018년 11월에 통과했지만 대학에서 서예과가 없어지는 등 어려움이 많습니다. 젊은이를 위해 다음에는 교육을 주제로 삼을까 합니다.”

글·사진/박임근 기자

pik007@hani.co.kr