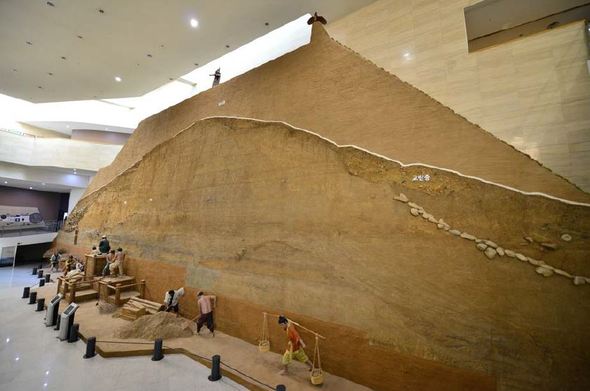

풍납토성 동쪽 성벽 지역 전경(2011년). 사진제공 국립문화재연구소

국립문화재연구소, 3년 연구 결과 발표해 학계 파장

4세기 완공된 풍납토성은 아파트 5층 높이 규모

연인원 138만명 이상 동원해야 가능한 큰 공사

4세기 완공된 풍납토성은 아파트 5층 높이 규모

연인원 138만명 이상 동원해야 가능한 큰 공사

초기 백제(기원전 18년~475년) 왕성으로 유력한 서울 풍납동토성(사적 11호)의 거대한 실체가 드러나고 있다. 1800여년전 연인원 138만명 이상을 동원해 쌓은 아파트 5층 높이의 거대 성벽이었다는 연구결과가 최근 나왔다.

국립문화재연구소(소장 강순형)는 2011년 단면을 발굴조사한 풍납토성 동쪽 성벽을 대상으로 성의 규모와 축조 공법 등을 밝히는 학제간 융합연구 작업을 3년여동안 벌인 끝에 이런 분석 결과를 얻었다고 3일 밝혔다. 99년 아파트 공사도중 유적이 발견돼 본격적인 조사가 시작된 풍납토성은 백제 초기 도읍지인 한성의 가장 유력한 소재지로 추정해왔다. 성의 축조 연대와 성격 등을 놓고 국내 고고역사학계가 숱한 논쟁을 벌여온 만큼 이번 연구성과는 앞으로의 학계의 논의에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

연구 결과를 보면, 토성동쪽 성벽은 3세기 중후반 쌓기 시작해 4세기 중반 이전에 처음 완공됐다. 그뒤 4세기말과 5세기 중반 두차례 증축되면서 규모가 커진 것으로 나타났다. 미국, 영국 전문기관에 의뢰해 방사성탄소연대측정법으로 축성 시기를 파악한 결과다. 특히, 남은 성벽을 컴퓨터 모형화해 원래 성벽 규모를 분석해보니, 처음 성벽을 쌓을 때 높이는 10.8m였고, 증축하면서 최대 13.3m까지 확장된 것으로 밝혀졌다. 이는 한강 변에 아파트 5층 높이까지 흙을 쌓아 총 3.5㎞ 둘레의 거대한 성벽을 둘러쳤다는 것을 뜻한다. 현재 정비된 성벽의 높이는 약 5m 내외지만, 성벽 아랫쪽이 땅속에 3m가량 묻혀있어 남은 전체 높이는 대략 8m 정도다. 이번 연구에서 성벽의 연대 판정은 외국기관에서 탄소를 포함한 유기물에 적용되는 방사성탄소연대를 측정하고, 국내에서는 토기, 토양 등의 무기물 결정을 대상으로 광자극발광연대를 측정하는 방식으로 이뤄졌다. 연구소 쪽은 “이런 방식을 통해 산출된 20건 이상의 절대연대 측정치를 과학적으로 검증해 연구결과의 국제적 공신력을 확보했다”고 밝혔다.

연구 결과를 보면, 토성동쪽 성벽은 3세기 중후반 쌓기 시작해 4세기 중반 이전에 처음 완공됐다. 그뒤 4세기말과 5세기 중반 두차례 증축되면서 규모가 커진 것으로 나타났다. 미국, 영국 전문기관에 의뢰해 방사성탄소연대측정법으로 축성 시기를 파악한 결과다. 특히, 남은 성벽을 컴퓨터 모형화해 원래 성벽 규모를 분석해보니, 처음 성벽을 쌓을 때 높이는 10.8m였고, 증축하면서 최대 13.3m까지 확장된 것으로 밝혀졌다. 이는 한강 변에 아파트 5층 높이까지 흙을 쌓아 총 3.5㎞ 둘레의 거대한 성벽을 둘러쳤다는 것을 뜻한다. 현재 정비된 성벽의 높이는 약 5m 내외지만, 성벽 아랫쪽이 땅속에 3m가량 묻혀있어 남은 전체 높이는 대략 8m 정도다. 이번 연구에서 성벽의 연대 판정은 외국기관에서 탄소를 포함한 유기물에 적용되는 방사성탄소연대를 측정하고, 국내에서는 토기, 토양 등의 무기물 결정을 대상으로 광자극발광연대를 측정하는 방식으로 이뤄졌다. 연구소 쪽은 “이런 방식을 통해 산출된 20건 이상의 절대연대 측정치를 과학적으로 검증해 연구결과의 국제적 공신력을 확보했다”고 밝혔다.

이와함께 성을 쌓기 위해 동원된 연인원은 138만명 이상이란 추정치가 나왔다. 복원된 원래 풍납토성의 제원(체적 704,200㎥)을 9세기 중국 당나라 문물제도를 기록한 <통전(通典)>에 나오는 인부 1인당 하루 작업량(19.95척尺3=0.51㎥)과 비교해 추정한 것이다. 풍납토성 건설이 당시 동아시아 굴지의 토목공사였다는 것을 짐작할 수 있게 한다.

성벽을 쌓는 공법이나 지반 특성 등도 알려졌던 통설과는 달랐다. 성벽의 특성을 파악하기 위해 지반 조사, 토양 분석, 다짐 시험, 컴퓨터 모의실험(시뮬레이션) 등을 벌인 결과 풍납토성은 한강 변인데도, 단단한 지반에 축조된 것으로 밝혀졌다. 학계에서는 그동안 강변에 있는 토성이 연약 지반 위에 축성됐다고 보고, 지반 침하를 막기위해 성곽 기초지반 위에 조개, 소라 등의 패각류와 잎달린 나뭇가지를 깔아놓고 다시 흙층을 덮는 부엽공법(敷葉工法)을 썼다고 추정해왔다. 그러나, 실제로는 이런 공법을 쓰지 않은 것으로 확인됐다. 성벽의 재료로 쓰인 토양의 화학 조성과 유기질 함량이 주변의 자연 퇴적토와 확연히 다르게 나온 점도 주목된다. 성을 쌓은 흙에서는 철산화물(Fe2O3)의 함량이 높은 데 비해 주변의 자연 퇴적토에서는 훨씬 낮게 나왔기 때문이다. 이런 분석 결과는 백제인들이 지반 특성과 구조물 하중을 미리 정확하게 예측하고, 토양의 다양한 성질을 섞어 성 쌓는 재료의 효용성을 극대화시켰다는 것을 보여주는 증거들이라고 할 수 있다.

이와함께 성을 쌓기 위해 동원된 연인원은 138만명 이상이란 추정치가 나왔다. 복원된 원래 풍납토성의 제원(체적 704,200㎥)을 9세기 중국 당나라 문물제도를 기록한 <통전(通典)>에 나오는 인부 1인당 하루 작업량(19.95척尺3=0.51㎥)과 비교해 추정한 것이다. 풍납토성 건설이 당시 동아시아 굴지의 토목공사였다는 것을 짐작할 수 있게 한다.

성벽을 쌓는 공법이나 지반 특성 등도 알려졌던 통설과는 달랐다. 성벽의 특성을 파악하기 위해 지반 조사, 토양 분석, 다짐 시험, 컴퓨터 모의실험(시뮬레이션) 등을 벌인 결과 풍납토성은 한강 변인데도, 단단한 지반에 축조된 것으로 밝혀졌다. 학계에서는 그동안 강변에 있는 토성이 연약 지반 위에 축성됐다고 보고, 지반 침하를 막기위해 성곽 기초지반 위에 조개, 소라 등의 패각류와 잎달린 나뭇가지를 깔아놓고 다시 흙층을 덮는 부엽공법(敷葉工法)을 썼다고 추정해왔다. 그러나, 실제로는 이런 공법을 쓰지 않은 것으로 확인됐다. 성벽의 재료로 쓰인 토양의 화학 조성과 유기질 함량이 주변의 자연 퇴적토와 확연히 다르게 나온 점도 주목된다. 성을 쌓은 흙에서는 철산화물(Fe2O3)의 함량이 높은 데 비해 주변의 자연 퇴적토에서는 훨씬 낮게 나왔기 때문이다. 이런 분석 결과는 백제인들이 지반 특성과 구조물 하중을 미리 정확하게 예측하고, 토양의 다양한 성질을 섞어 성 쌓는 재료의 효용성을 극대화시켰다는 것을 보여주는 증거들이라고 할 수 있다.

연구소 쪽은 이번 연구를 통해 풍납토성이 백제 초기의 국가적 역량을 보여주는 중요 문화유산임이 재확인됐으며, 토성 건설이란 초대형 사업이 한반도 중부 지역 문화가 새로운 국가사회로 도약하는 계기였음을 알 수 있게 됐다고 평가했다. 2011년 조사한 동쪽 성벽은 현재 인근 올림픽공원 안 한성백제박물관에 일부 실물이 전시되어 있다. 연구소 쪽은 연구 성과를 담은 보고서를 내년초 출간해 공개할 예정이다.

노형석 기자 nuge@hani.co.kr, 사진제공 국립문화재연구소

연구소 쪽은 이번 연구를 통해 풍납토성이 백제 초기의 국가적 역량을 보여주는 중요 문화유산임이 재확인됐으며, 토성 건설이란 초대형 사업이 한반도 중부 지역 문화가 새로운 국가사회로 도약하는 계기였음을 알 수 있게 됐다고 평가했다. 2011년 조사한 동쪽 성벽은 현재 인근 올림픽공원 안 한성백제박물관에 일부 실물이 전시되어 있다. 연구소 쪽은 연구 성과를 담은 보고서를 내년초 출간해 공개할 예정이다.

노형석 기자 nuge@hani.co.kr, 사진제공 국립문화재연구소

풍납토성 동쪽 성벽 지역 전경(2011년). 사진제공 국립문화재연구소

서울 한성백제박물관에 이전 전시된 풍납토성 동쪽 성벽. 사진제공 국립문화재연구소

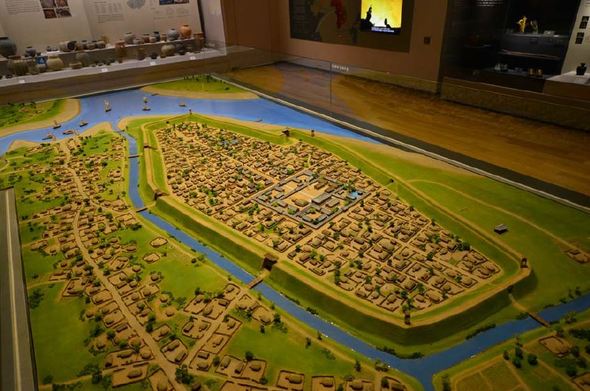

서울 한성백제박물관에 전시된 풍납토성 복원 모형. 사진제공 국립문화재연구소

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)