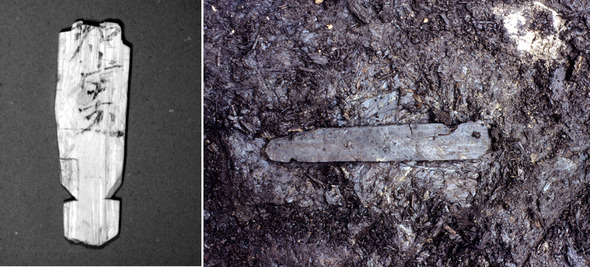

목간들이 집중출토된 산성 동벽 내부의 부엽층(가운데 시커먼 부분)을 찍은 것이다. 사진 국립가야문화재연구소 제공

이주헌 가야문화재연구소장 주장

국내 출토 목간 절반 이상 차지

사학계, 6세기로 연대 추정했지만

성밖 쓰레기 재활용 성격 묻힌 듯

연대도 7세기 전반으로 내려가

국내 출토 목간 절반 이상 차지

사학계, 6세기로 연대 추정했지만

성밖 쓰레기 재활용 성격 묻힌 듯

연대도 7세기 전반으로 내려가

한국 고대 목간(글씨를 적어 소통한 나무쪽 문서)의 최대보고인 경남 함안 성산산성의 출토 목간들이 이 산성과 내용상 아무 관계가 없으며, 다른 곳 쓰레기 더미에서 퍼온 토목용 자재에 불과하다는 분석이 나왔다. 1990년대부터 20여년간 성산산성을 17차례 발굴해온 국립가야문화재연구소가 최근 목간들이 출토된 산성 안 토층을 정밀분석한 결과다. 국내 출토 목간의 절반 이상(300여점)을 차지하는 성산산성 목간들은 6~7세기 신라 고대사 연구의 일급 유물들이어서 파장이 클 것으로 보인다.

이주헌 연구소장은 8일 열린 한국목간학회 정기발표회(국립중앙박물관)에서 ‘성산산성 부엽층과 출토유물의 검토’라는 제목으로 목간 출토 장소와 연대에 대해 연구소 쪽의 파격적인 분석 결과를 발표했다. 10여년간 산성 동벽 안 부엽층(썩거나 삭은 식물·유기물의 층)에서 출토됐던 목간들은 원래 성 바깥에 버려졌던 폐기물이었고, 목간에 쓰인 내용은 산성 공사와 연관이 없으며, 목간의 연대도 학계 추정보다 1세기나 늦춰진 7세기 전반이라는 게 뼈대다. 이 소장은 “산성 안에 목간들이 묻힌 건 쓰레기 재활용 성격”이라며 “성 동벽을 쌓을 때 아래쪽 계곡을 메우려는 용도로 다른 폐기장에서 퍼 나른 게 확실하다”고 밝혔다.

이렇게 단정한 근거는 간단하다. 목간 300여점이 출토된 3m 넘는 부엽층은 시기별로 차곡차곡 층을 이뤄 쌓인 것이 아니었다. 목간, 토기, 먹고 버린 동물·생선 뼈 등의 폐기물이 위아래로 마구 뒤섞인 상태임이 드러난 것이다. 부엽층 바닥에서 나온 7세기께 작은 신라시대 완(그릇)의 조각과 토층 상부의 완 조각들이 서로 아귀가 맞아떨어지는 것이 그렇다. 온전히 맞아떨어진 것은 3개였고 그 외에도 상당수 부엽층 상하부의 토기 조각들이 서로 맞붙었다고 한다. 시대별 층위가 다르면, 절대 일어날 수 없는 현상이다. 이 소장은 “결국 다른 폐기물 더미에서 퍼와서 계곡을 메우려고 그냥 갖다부었다는 것이 된다”고 풀었다. 목간이 나온 부엽층은 산성 동문 안쪽 낮은 계곡 바닥이다. 물이 흘러들어 붕괴할 수 있는 지형이므로 물기를 스펀지처럼 빨아들이는 부엽토를 끌어들여 메운 뒤 모래 진흙 등을 덮어 제방처럼 성벽을 받치는 ‘부엽공법’으로 대지를 다진 사실이 2008년 조사에서 확인된 바 있다.

고대사학계는 경악하는 분위기다. 목간들을 산성 축조 과정을 담은 행정 문서이자 신라의 지방통치 체제를 보여주는 증거로 십여년간 맹신해왔는데, 믿음이 깨지는 상황을 맞게 됐다. 목간이 1992년 처음 산성에서 확인된 뒤 학계 연구자들은 출토 목간에 먹으로 쓰인 당대인들의 이름과 지역 이름, 쌀·보리, 피 등 곡류들 명칭을 밝혀 풀이하면서, 이 목간이 성쌓기 공사에 인력과 식량, 물자를 대기 위한 소통용 문서이거나 조달 물품 표찰이라는 해석을 당연시해왔다. 행정문서로 용도를 다한 뒤 성안에 점차 폐기한 것으로 이해했던 것이다. 이런 인식을 전제로 숱한 학위논문과 연구논문들이 쏟아져 나온 상황이어서 학계는 당혹감을 풀지 못하고 있다.

가장 민감하게 걸리는 것이 목간의 연대다. 학계는 1990년대 이래 출토된 목간에 ‘상간지’(上干支) 같은 6세기 중엽의 신라 지방 관직 이름과 557년 설치된 감문성(甘文城: 김천) 등의 지명이 기록된 점을 들어 목간을 만든 시기를 6세기 중후반으로 보고 연대의 기준으로 써왔다. 그런데 이번 분석 결과 부엽층 안에서 목간과 함께 나온 가장 늦은 토기류들의 연대는 7세기 전반으로 나왔다. 이는 곧 마지막 성곽의 축조 시기가 7세기 전반임을 뜻한다. 함께 부엽층에 포함된 목간들의 연대도 그 언저리가 될 가능성이 크다는 말이다. 이 소장은 “목간이 쓰레기장에 버려지면 쉽게 부식돼 수십년 이상 보존되기 어렵다. 출토 목간의 연대는 함께 폐기된 토기에 맞춰 7세기로 보는 게 타당하다”고 주장했다. 김재홍 국민대 국사학과 교수도 “유물 연대에 대한 과학적 분석을 바탕으로 제기된 결론이라 학계가 반박하기 어려울 것”이라며 “현장 고고학계와의 융통합적 연구가 더욱 필요한 상황이 됐다”고 했다. 기록에 대한 해석으로 일관해온 역사학자들이 ‘팩트’를 앞세운 고고학자들한테 제대로 한방 맞은 격이다.

노형석 기자 nuge@hani.co.kr 사진 국립가야문화재연구소 제공

고대사학계는 경악하는 분위기다. 목간들을 산성 축조 과정을 담은 행정 문서이자 신라의 지방통치 체제를 보여주는 증거로 십여년간 맹신해왔는데, 믿음이 깨지는 상황을 맞게 됐다. 목간이 1992년 처음 산성에서 확인된 뒤 학계 연구자들은 출토 목간에 먹으로 쓰인 당대인들의 이름과 지역 이름, 쌀·보리, 피 등 곡류들 명칭을 밝혀 풀이하면서, 이 목간이 성쌓기 공사에 인력과 식량, 물자를 대기 위한 소통용 문서이거나 조달 물품 표찰이라는 해석을 당연시해왔다. 행정문서로 용도를 다한 뒤 성안에 점차 폐기한 것으로 이해했던 것이다. 이런 인식을 전제로 숱한 학위논문과 연구논문들이 쏟아져 나온 상황이어서 학계는 당혹감을 풀지 못하고 있다.

가장 민감하게 걸리는 것이 목간의 연대다. 학계는 1990년대 이래 출토된 목간에 ‘상간지’(上干支) 같은 6세기 중엽의 신라 지방 관직 이름과 557년 설치된 감문성(甘文城: 김천) 등의 지명이 기록된 점을 들어 목간을 만든 시기를 6세기 중후반으로 보고 연대의 기준으로 써왔다. 그런데 이번 분석 결과 부엽층 안에서 목간과 함께 나온 가장 늦은 토기류들의 연대는 7세기 전반으로 나왔다. 이는 곧 마지막 성곽의 축조 시기가 7세기 전반임을 뜻한다. 함께 부엽층에 포함된 목간들의 연대도 그 언저리가 될 가능성이 크다는 말이다. 이 소장은 “목간이 쓰레기장에 버려지면 쉽게 부식돼 수십년 이상 보존되기 어렵다. 출토 목간의 연대는 함께 폐기된 토기에 맞춰 7세기로 보는 게 타당하다”고 주장했다. 김재홍 국민대 국사학과 교수도 “유물 연대에 대한 과학적 분석을 바탕으로 제기된 결론이라 학계가 반박하기 어려울 것”이라며 “현장 고고학계와의 융통합적 연구가 더욱 필요한 상황이 됐다”고 했다. 기록에 대한 해석으로 일관해온 역사학자들이 ‘팩트’를 앞세운 고고학자들한테 제대로 한방 맞은 격이다.

노형석 기자 nuge@hani.co.kr 사진 국립가야문화재연구소 제공

목간들이 집중출토된 산성 동벽 내부의 부엽층(가운데 시커먼 부분)을 찍은 것이다. 사진 국립가야문화재연구소 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)