강원 출신 작가들이 이어 쓴 김유정 ‘봄·봄’ 뒷이야기

“‘장인님! 인제 저…’ 내가 이렇게 뒤통수를 긁고, 나이가 찼으니 성례를 시켜줘야 하지 않겠느냐고 하면 대답이 늘, ‘이 자식아! 성례구 뭐구 미처 자라야지!’ 하고 만다. 이 자라야 한다는 것은 내가 아니라 내 아내가 될 점순이의 키 말이다.” 김유정(1908~37)의 단편 ‘봄·봄’(1935) 도입부다. 점순이와 혼례를 약속 받고 데릴사위로 들어간 ‘나’는 점순이 키가 더 커야 혼례를 시켜 주겠노라며 자꾸 미루기만 하는 장인 봉필영감의 말에 속만 끓이다가 결국 장인과 몸싸움을 하기에 이른다. 점순이의 꼬드김에 장인 사타구니를 잡아 챘던 그가 오히려 점순이한테 야단을 맞고 장인의 지게 작대기에 흠씬 두들겨 맞는 장면으로 소설은 끝난다.

속 시원한 결말 없이 마무리된 이 작품을 후배 작가 다섯사람이 이어서 썼다. 계간 <대산문화>봄호가 마련한 기획특집이 그 마당으로, 김유정문학촌장을 맡아보는 전상국을 비롯해 이순원·김도연·강영숙·이기호 등 모두가 김유정과 같은 강원도 출신 작가들이다. 점순이와 봉필영감은 그 이름으로 다시 등장하지만, 김유정 소설에서 ‘나’로만 지칭됐던 데릴사위는 각각 칠보, 성구, 종포, 일만, 박서방이라는 이름을 얻는다.

전상국의 ‘봄·봄하다’는 점순이를 일인칭 주인공으로 삼았다. 야학당 금병의숙에 다니는 점순이는 4년째 머슴처럼 일만 하는 신랑감 칠보의 우둔함이 답답해서 얼결에 “나 시집 안 갈 테야유!”라는 말을 내뱉어 놓고 전전긍긍한다. 칠보가 그 말을 곧이 곧대로 듣고 혼사를 포기할까 봐 겁이 난다. 궁리하던 점순이는 야학당에서 글자 배운 솜씨를 발휘해 편지를 쓰기로 한다. 편지래 봤자 단출하다. ‘칠보씨, 우리 빨랑 봄봄해유.’

‘봄·봄’이라는 경쾌한 어감의 원제목을 연애와 결혼 등을 가리키는 비유어로 승화시켰다. 이 작품에서 특히 흥미로운 것은 작가 김유정이 등장인물로 나온다는 점이다. 점순이에게 공부를 가르치는 야학 선생님이 바로 그 인물인데, 그는 칠보와 봉필영감이 서로 사타구니를 잡고 싸우던 날 봉필영감이 칠보에게 하는 욕을 종이에 받아 적는다. 그 메모가 소설 ‘봄·봄’으로 이어졌음을 짐작할 수 있다. 또 김유정의 다른 단편 ‘산골 나그네’ 이야기가 배경 삽화처럼 깔리고 역시 김유정 소설 제목인 ‘만무방’이 지문에 나오는 등 김유정의 다른 작품들을 연상시키는 장치들 역시 흥미롭다.

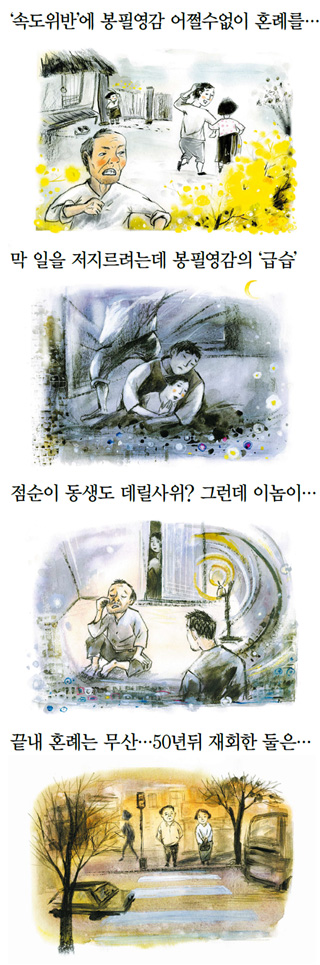

이순원의 ‘봉필영감 제 꾀에 넘아갔네’와 김도연의 ‘봄밤’은 두 청춘 남녀가 봉필영감의 눈을 피해 혼례를 위한 적극적인 움직임을 보인다는 점에서 공통적이다. 이순원 소설에서는 두사람이 요즘말로 ‘속도위반’을 하는 바람에 봉필영감이 혼사를 치러 주지 않을 수 없게 하고, 김도연 소설에서는 점순이가 고지식한 데릴사위 종포를 적극 꼬드겨 막 일을 저지르려 하는 순간 봉필영감이 방문을 박차고 들어온다.

이기호의 ‘하지 지나 백로’에서는 점순이와 박서방이 가까스로 혼례를 치르자 봉필영감이 이번에는 점순이 아래 동생 막순이의 데릴사위를 들인다. 그런데 이 데릴사위가 약은 꾀를 써서 장인의 전답을 차지하려 하자 봉필영감과 박서방이 힘을 합해 문제를 해결하러 나선다. 방법은 ‘봄·봄’에서 장인과 사위가 펼쳤던 기막힌 몸싸움. “제가 그놈 팔을 꼼짝 못하게 잡고 있을 테니께유, 장인님이 그놈 바짓가랑이를 움켜 잡으세유. 그러면 제가 재빠르게 그놈 몸에서 그 계약서인가 뭔가 빼낼게유.”

기획에 참여한 유일한 여성 작가 강영숙의 ‘발산’은 ‘봄·봄’의 시대 배경에서 무려 반세기 정도 뒤의 후일담을 들려준다. 데릴사위 일만과 점순이가 결국 맺어지지 못했다는 설정도 유일하다. 그러나 일찍이 며느리에다 손녀까지 본 할머니 점순씨는 고향에서 재회한 일만씨와 호젓하게 저녁을 먹기로 한다. “지금이 아니면, 봄이 지나면 다시 못 만날지도 모른다는 생각을 하면서”. 바야흐로 봄이다. 점순이와 그 짝이 ‘봄봄’하는 봄.

최재봉 선임기자 bong@hani.co.kr, 그림 <대산문화>제공

속 시원한 결말 없이 마무리된 이 작품을 후배 작가 다섯사람이 이어서 썼다. 계간 <대산문화>봄호가 마련한 기획특집이 그 마당으로, 김유정문학촌장을 맡아보는 전상국을 비롯해 이순원·김도연·강영숙·이기호 등 모두가 김유정과 같은 강원도 출신 작가들이다. 점순이와 봉필영감은 그 이름으로 다시 등장하지만, 김유정 소설에서 ‘나’로만 지칭됐던 데릴사위는 각각 칠보, 성구, 종포, 일만, 박서방이라는 이름을 얻는다.

전상국의 ‘봄·봄하다’는 점순이를 일인칭 주인공으로 삼았다. 야학당 금병의숙에 다니는 점순이는 4년째 머슴처럼 일만 하는 신랑감 칠보의 우둔함이 답답해서 얼결에 “나 시집 안 갈 테야유!”라는 말을 내뱉어 놓고 전전긍긍한다. 칠보가 그 말을 곧이 곧대로 듣고 혼사를 포기할까 봐 겁이 난다. 궁리하던 점순이는 야학당에서 글자 배운 솜씨를 발휘해 편지를 쓰기로 한다. 편지래 봤자 단출하다. ‘칠보씨, 우리 빨랑 봄봄해유.’

‘봄·봄’이라는 경쾌한 어감의 원제목을 연애와 결혼 등을 가리키는 비유어로 승화시켰다. 이 작품에서 특히 흥미로운 것은 작가 김유정이 등장인물로 나온다는 점이다. 점순이에게 공부를 가르치는 야학 선생님이 바로 그 인물인데, 그는 칠보와 봉필영감이 서로 사타구니를 잡고 싸우던 날 봉필영감이 칠보에게 하는 욕을 종이에 받아 적는다. 그 메모가 소설 ‘봄·봄’으로 이어졌음을 짐작할 수 있다. 또 김유정의 다른 단편 ‘산골 나그네’ 이야기가 배경 삽화처럼 깔리고 역시 김유정 소설 제목인 ‘만무방’이 지문에 나오는 등 김유정의 다른 작품들을 연상시키는 장치들 역시 흥미롭다.

이순원의 ‘봉필영감 제 꾀에 넘아갔네’와 김도연의 ‘봄밤’은 두 청춘 남녀가 봉필영감의 눈을 피해 혼례를 위한 적극적인 움직임을 보인다는 점에서 공통적이다. 이순원 소설에서는 두사람이 요즘말로 ‘속도위반’을 하는 바람에 봉필영감이 혼사를 치러 주지 않을 수 없게 하고, 김도연 소설에서는 점순이가 고지식한 데릴사위 종포를 적극 꼬드겨 막 일을 저지르려 하는 순간 봉필영감이 방문을 박차고 들어온다.

이기호의 ‘하지 지나 백로’에서는 점순이와 박서방이 가까스로 혼례를 치르자 봉필영감이 이번에는 점순이 아래 동생 막순이의 데릴사위를 들인다. 그런데 이 데릴사위가 약은 꾀를 써서 장인의 전답을 차지하려 하자 봉필영감과 박서방이 힘을 합해 문제를 해결하러 나선다. 방법은 ‘봄·봄’에서 장인과 사위가 펼쳤던 기막힌 몸싸움. “제가 그놈 팔을 꼼짝 못하게 잡고 있을 테니께유, 장인님이 그놈 바짓가랑이를 움켜 잡으세유. 그러면 제가 재빠르게 그놈 몸에서 그 계약서인가 뭔가 빼낼게유.”

기획에 참여한 유일한 여성 작가 강영숙의 ‘발산’은 ‘봄·봄’의 시대 배경에서 무려 반세기 정도 뒤의 후일담을 들려준다. 데릴사위 일만과 점순이가 결국 맺어지지 못했다는 설정도 유일하다. 그러나 일찍이 며느리에다 손녀까지 본 할머니 점순씨는 고향에서 재회한 일만씨와 호젓하게 저녁을 먹기로 한다. “지금이 아니면, 봄이 지나면 다시 못 만날지도 모른다는 생각을 하면서”. 바야흐로 봄이다. 점순이와 그 짝이 ‘봄봄’하는 봄.

최재봉 선임기자 bong@hani.co.kr, 그림 <대산문화>제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)