【짬】 ‘인문예술’ 편집위원 구중서 문학평론가

‘문학은 보편적 가치를 지향해야 한다’는 구중서 수원대 명예교수에게 물었다. 보편적 가치란? “인간화죠. 사회의 인간화입니다.” 그는 말을 이었다. “인간은 하느님처럼 존엄하다는 것, 그게 인간의 본성이면서 인간다운 것입니다. 이런 인간 본성을 구현하는 것은 인간의 자기완성이자 사회의 자기완성입니다.”

원로 문학평론가 구중서 교수가 편집위원으로 참여하고 있는 인문예술 무크지인 <인문예술>(발행인 박성모)이 올해부터 반연간으로 발행된다. 2015년 창간호를 낸 뒤 연간으로 출간돼 최근 3집이 나왔다. 구 교수를 29일 오후 자택이 있는 서울 수유동 4·19기념공원 주변 카페에서 만났다.

“4집과 5집을 올해 5월과 10월에 낼 생각입니다. 반연간부터 정기간행물이라고 하더군요.” 잡지엔 시와 소설 등 여러 장르의 글이 실리지만 중심은 문학 비평과 에세이다. 최근호엔 ‘문학과 현실’이란 주제 아래 구중서, 김명인, 권성우, 오길영, 고명철 평론가 등의 글을 모았다. 구 교수는 ‘문학은 스스로 완결된 세계인가’라는 제목의 글에서 “한국에서는 정치운동이 사라지지 않는 것처럼 한국문학도 사라지지 않을 것”이라는 가라타니 고진의 얘기를 수긍하면서 ‘촛불혁명 시대’의 한국문학을 검토했다. 그는 김해자 시인의 ‘여기가 광화문이다’, 이재무 시인의 ‘고요는 힘이 세다’란 작품에서 정치와 사회적 현실이 정신과 존재의 차원과 연결되고 있음을 밝히려 했다.

‘문학은 보편적 가치를 지향해야 한다’는 구중서 수원대 명예교수에게 물었다. 보편적 가치란? “인간화죠. 사회의 인간화입니다.” 그는 말을 이었다. “인간은 하느님처럼 존엄하다는 것, 그게 인간의 본성이면서 인간다운 것입니다. 이런 인간 본성을 구현하는 것은 인간의 자기완성이자 사회의 자기완성입니다.”

원로 문학평론가 구중서 교수가 편집위원으로 참여하고 있는 인문예술 무크지인 <인문예술>(발행인 박성모)이 올해부터 반연간으로 발행된다. 2015년 창간호를 낸 뒤 연간으로 출간돼 최근 3집이 나왔다. 구 교수를 29일 오후 자택이 있는 서울 수유동 4·19기념공원 주변 카페에서 만났다.

“4집과 5집을 올해 5월과 10월에 낼 생각입니다. 반연간부터 정기간행물이라고 하더군요.” 잡지엔 시와 소설 등 여러 장르의 글이 실리지만 중심은 문학 비평과 에세이다. 최근호엔 ‘문학과 현실’이란 주제 아래 구중서, 김명인, 권성우, 오길영, 고명철 평론가 등의 글을 모았다. 구 교수는 ‘문학은 스스로 완결된 세계인가’라는 제목의 글에서 “한국에서는 정치운동이 사라지지 않는 것처럼 한국문학도 사라지지 않을 것”이라는 가라타니 고진의 얘기를 수긍하면서 ‘촛불혁명 시대’의 한국문학을 검토했다. 그는 김해자 시인의 ‘여기가 광화문이다’, 이재무 시인의 ‘고요는 힘이 세다’란 작품에서 정치와 사회적 현실이 정신과 존재의 차원과 연결되고 있음을 밝히려 했다.

김명인 평론가는 ‘당위의 문학에서 존재의 문학으로’란 글에서 “지금은 다시 새로운 문학을 예감하는 시간이다”라고 썼다. 그는 “여전히 공감 능력에 바탕을 둔 지성과 윤리가 문학 하는 일의 기본이라고 생각한다”며 이는 ‘당위의 명령’으로 얻어질 수 없다고 했다. 그리고 “이제 문학에서 혁명을 구하는 일 같은 건 더 이상 하지 않겠다”고도 했다.

2015년 무크지로 창간해 3집 발행

김명인 평론가는 ‘당위의 문학에서 존재의 문학으로’란 글에서 “지금은 다시 새로운 문학을 예감하는 시간이다”라고 썼다. 그는 “여전히 공감 능력에 바탕을 둔 지성과 윤리가 문학 하는 일의 기본이라고 생각한다”며 이는 ‘당위의 명령’으로 얻어질 수 없다고 했다. 그리고 “이제 문학에서 혁명을 구하는 일 같은 건 더 이상 하지 않겠다”고도 했다.

2015년 무크지로 창간해 3집 발행

올해부터 4·5집 펴내 반연간으로

“문학은 ‘사회의 인간화’ 지향해야” 초등 2년 때 칭찬에 ‘문학인생’ 시작

‘민족문학론’ 주창 이래 60년 글살이

“우리 전통 ‘시서화 삼절’ 잇고 싶어” 구 교수는 <인문예술>의 정체성을 두고 “문단 쪽 리얼리즘 비평에 뜻이 맞는 이들의 동인지 성격이 있다. 리얼리즘 문학정신을 내면적 바탕으로 삼고 있다”고 했다. 그는 1960년대부터 민족문학론을 주창했고 70년 <창작과 비평> 여름호에 ‘한국 리얼리즘 문학의 형성’이란 글을 발표해 문단의 리얼리즘 논의를 이끌었다. 69년에는 임헌영 평론가, 신상웅 작가 등과 함께 문예지 <상황>을 만들었다. “상황 동인들이 <창작과 비평>보다 앞서 문학의 현실 참여 주장을 했지요. <창작과 비평>이 초기에 김수영 시인과 만해를 높이 평가했다면 <상황>은 시인 신동엽을 높이 평가했죠.” 그는 지금도 신동엽작가기금 운영위원과 심사위원을 맡고 있다. “신동엽처럼 푸근하고 역사의식이 건강한 시를 쓰는 작가를 지금은 찾아보기 힘들어요.” 그는 2009년 고 김수환 추기경 평전 <사랑하고 또 사랑하고 용서하세요>를 펴냈다. “대학 시절인 56년에 영세를 받았으니 가톨릭 신자가 된 지 62년 되었어요.” 김 추기경이 발행인이었던 가톨릭 잡지 <창조> 주간으로 2년 가까이 함께 일한 인연도 있다. “푸틴이나 트럼프를 보세요. 마피아적 인간형입니다. 그래도 ‘인간화’의 희망을 갖게 하는 것은 종교에 있어요. ‘진리가 너희를 자유롭게 하리라’는 성서 말씀이 바로 신학과 철학의 접점입니다. 그리스도는 가난한 이들 편이었죠. 벗을 위해 목숨을 바치는 것보다 더 큰 사랑은 없다고 했어요. 공산주의도 이런 생각을 가졌지만 종교만큼 철저하지는 못했어요.” 물론 지금의 종교를 다 긍정하는 것은 아니다. “상대를 배척하는 분파적 근본주의 때문에 자살테러 같은 전쟁이 벌어지고 있죠. 가톨릭이 십자군 전쟁을 두고 인류 앞에 사과했으나 여전히 이 문제를 해결하지 못하고 있어요. 화해를 해야죠.”

어떻게 문학에 뜻을 뒀을까? “일제 시대인 초등 2학년 때 일본인 여교사가 창밖에 보이는 벚꽃을 보고 글을 써보라고 했어요. 내 글을 본 뒤 최고라고 칭찬했어요. 그때가 문학 인생의 시작이었어요. 그 뒤로 글을 떠난 적이 없어요. 군에선 정훈장교로 군대 신문 편집 일을 했고 제대 뒤엔 바로 출판사에 취직했죠.” 뒤늦은 나이인 30대 중반 대학원 공부를 시작해 83년 수원대 국문과 교수로 임용됐다. “71년 덕성여대에 있던 염무웅 교수 제안으로 그 대학에서 강의를 한 적이 있어요. 해보니 가르치는 게 괜찮은 일 같아 대학원에 들어갔죠. 교수가 된 데는 염 교수 덕이 커요.”

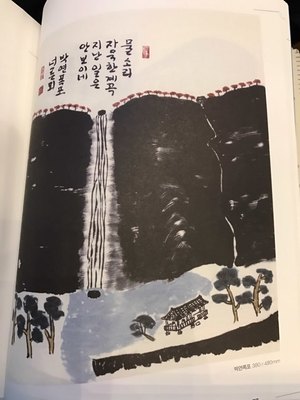

2000년대 들어선 시와 글씨, 그림에 능하다는 뜻인 ‘시서화 삼절’이란 말도 듣고 있다. 미술사가 유홍준 교수는 2012년 구 교수 서화전에 부치는 글에서 구 선생의 시서화는 삼불 김원용 선생의 문인화, 신영복 선생의 글씨와 그림과 함께 우리 시대 또 하나의 문예창작으로 기억될 것이라고 평했다. 구 교수의 그림 <박연폭포>를 두고는 “참으로 명작”이라고 감탄했다. “한국작가회의 기금 마련을 위해 2012년에 서화전을 열었어요. 25점이 모두 4300만원에 팔렸죠. 지난해 전시회에 내놓은 세 점은 각각 200만원에 팔렸어요.” 그는 2009년과 2012년 두 권의 시조집도 냈다. 지금도 시조 청탁이 끊이지 않는단다.

‘시서화 열정’은 전통을 중시하는 그의 문학관과 맞닿아 있다. “민족문화엔 긍정해야 할 좋은 전통이 있어요. 한글 창제 전에 300년 동안 고려속요가 구전으로 전해졌어요. 이 전통이 시조로 연결되지요. 시서화도 우리 전통에 있어요. 내가 이어보고 싶다는 생각을 했죠.”

글·사진 강성만 선임기자 sungman@hani.co.kr

어떻게 문학에 뜻을 뒀을까? “일제 시대인 초등 2학년 때 일본인 여교사가 창밖에 보이는 벚꽃을 보고 글을 써보라고 했어요. 내 글을 본 뒤 최고라고 칭찬했어요. 그때가 문학 인생의 시작이었어요. 그 뒤로 글을 떠난 적이 없어요. 군에선 정훈장교로 군대 신문 편집 일을 했고 제대 뒤엔 바로 출판사에 취직했죠.” 뒤늦은 나이인 30대 중반 대학원 공부를 시작해 83년 수원대 국문과 교수로 임용됐다. “71년 덕성여대에 있던 염무웅 교수 제안으로 그 대학에서 강의를 한 적이 있어요. 해보니 가르치는 게 괜찮은 일 같아 대학원에 들어갔죠. 교수가 된 데는 염 교수 덕이 커요.”

2000년대 들어선 시와 글씨, 그림에 능하다는 뜻인 ‘시서화 삼절’이란 말도 듣고 있다. 미술사가 유홍준 교수는 2012년 구 교수 서화전에 부치는 글에서 구 선생의 시서화는 삼불 김원용 선생의 문인화, 신영복 선생의 글씨와 그림과 함께 우리 시대 또 하나의 문예창작으로 기억될 것이라고 평했다. 구 교수의 그림 <박연폭포>를 두고는 “참으로 명작”이라고 감탄했다. “한국작가회의 기금 마련을 위해 2012년에 서화전을 열었어요. 25점이 모두 4300만원에 팔렸죠. 지난해 전시회에 내놓은 세 점은 각각 200만원에 팔렸어요.” 그는 2009년과 2012년 두 권의 시조집도 냈다. 지금도 시조 청탁이 끊이지 않는단다.

‘시서화 열정’은 전통을 중시하는 그의 문학관과 맞닿아 있다. “민족문화엔 긍정해야 할 좋은 전통이 있어요. 한글 창제 전에 300년 동안 고려속요가 구전으로 전해졌어요. 이 전통이 시조로 연결되지요. 시서화도 우리 전통에 있어요. 내가 이어보고 싶다는 생각을 했죠.”

글·사진 강성만 선임기자 sungman@hani.co.kr

구중서 교수는 “요즘 주변에 아픈 친구들이 많아 미안하다”고 했다. “가장 좋아하는 작품은 미하일 숄로호프의 대하소설 <고요한 돈강>과 노신의 소설들입니다.” 민족문학의 성격이 잘 드러난 작품으로는 박경리와 박완서 작가의 소설을 꼽았다. “박완서 작가의 작품에는 분단 시대의 갈등 문제가 적나라하게 담겨 있어요.”

<인문예술> 3집 표지.

올해부터 4·5집 펴내 반연간으로

“문학은 ‘사회의 인간화’ 지향해야” 초등 2년 때 칭찬에 ‘문학인생’ 시작

‘민족문학론’ 주창 이래 60년 글살이

“우리 전통 ‘시서화 삼절’ 잇고 싶어” 구 교수는 <인문예술>의 정체성을 두고 “문단 쪽 리얼리즘 비평에 뜻이 맞는 이들의 동인지 성격이 있다. 리얼리즘 문학정신을 내면적 바탕으로 삼고 있다”고 했다. 그는 1960년대부터 민족문학론을 주창했고 70년 <창작과 비평> 여름호에 ‘한국 리얼리즘 문학의 형성’이란 글을 발표해 문단의 리얼리즘 논의를 이끌었다. 69년에는 임헌영 평론가, 신상웅 작가 등과 함께 문예지 <상황>을 만들었다. “상황 동인들이 <창작과 비평>보다 앞서 문학의 현실 참여 주장을 했지요. <창작과 비평>이 초기에 김수영 시인과 만해를 높이 평가했다면 <상황>은 시인 신동엽을 높이 평가했죠.” 그는 지금도 신동엽작가기금 운영위원과 심사위원을 맡고 있다. “신동엽처럼 푸근하고 역사의식이 건강한 시를 쓰는 작가를 지금은 찾아보기 힘들어요.” 그는 2009년 고 김수환 추기경 평전 <사랑하고 또 사랑하고 용서하세요>를 펴냈다. “대학 시절인 56년에 영세를 받았으니 가톨릭 신자가 된 지 62년 되었어요.” 김 추기경이 발행인이었던 가톨릭 잡지 <창조> 주간으로 2년 가까이 함께 일한 인연도 있다. “푸틴이나 트럼프를 보세요. 마피아적 인간형입니다. 그래도 ‘인간화’의 희망을 갖게 하는 것은 종교에 있어요. ‘진리가 너희를 자유롭게 하리라’는 성서 말씀이 바로 신학과 철학의 접점입니다. 그리스도는 가난한 이들 편이었죠. 벗을 위해 목숨을 바치는 것보다 더 큰 사랑은 없다고 했어요. 공산주의도 이런 생각을 가졌지만 종교만큼 철저하지는 못했어요.” 물론 지금의 종교를 다 긍정하는 것은 아니다. “상대를 배척하는 분파적 근본주의 때문에 자살테러 같은 전쟁이 벌어지고 있죠. 가톨릭이 십자군 전쟁을 두고 인류 앞에 사과했으나 여전히 이 문제를 해결하지 못하고 있어요. 화해를 해야죠.”

구중서 교수의 그림 <박연폭포>. “겸재의 진경산수는 집 지붕이 너무 납작해 불만이었죠. 김정희 <세한도>에 나오는 집은 청나라풍입니다.” 구 교수는 그림 작업을 위해 중국의 몇몇 현대미술가들의 그림도 따로 연구했다고 밝혔다.

연재짬

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)