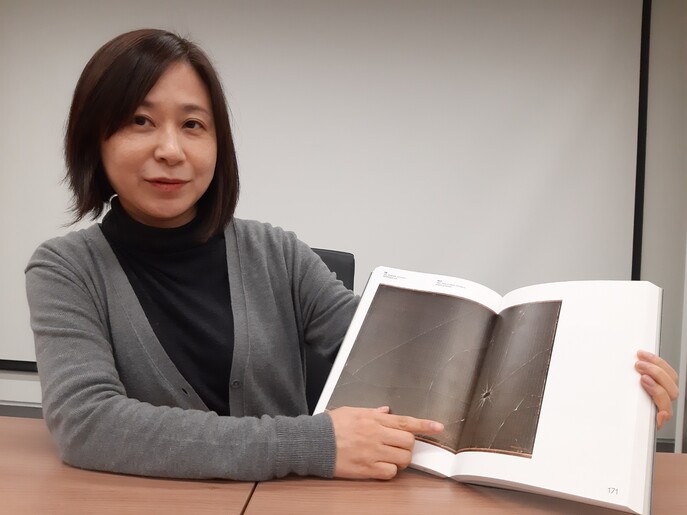

지난 26일 오후 국립현대미술관 서울관에서 인터뷰 중인 박수진 학예연구관. 곽인식 회고전의 도록에 나온 고인의 깨진 유리판 작업을 펼쳐 보이며 설명하고 있다.

“전시가 실패하지 않을까 두려움이 있었어요. 한·일 현대미술사에서 워낙 중요한 거장인데, 묻혔던 작품들을 제대로 조명해야 한다는 부담감이 컸거든요. 기도하듯 절박한 마음으로 준비했어요. 다행히 반응이 나쁘지 않았습니다.”

올해 한국 미술판에서 가장 주목받은 전시 성과 중 하나로 꼽히는 재일동포 거장 곽인식(1919~1988)의 재조명 회고전(6~9월 국립현대미술관 과천관, 10~12월 대구미술관)의 기획자인 박수진(48) 국립현대미술관 학예연구관은 전시를 준비하던 당시의 심경을 떠올렸다. 그는 “한해가 다 지나가는 지금도 그때 전시가 잘 넘어갔구나, 참 다행이구나 하는 생각부터 든다”고 했다.

곽인식은 1930년대 일본에서 미술을 공부하고 돌아왔다가 해방공간에 다시 일본에 밀항한 뒤로 줄곧 일본 현대미술 현장에서 모더니즘 작품 작업에 매진하며 한국과 일본의 후배 작가들의 작업에 큰 그늘을 드리웠던 작가다. 고인의 탄생 100돌을 맞아 박 학예관이 준비와 기획을 도맡아가며 마련한 올해 전시는 깨어진 유리판과 진열장에 들어온 자연 상태의 돌덩이들, 단색조 화면에 붙어 있는 전구와 바둑알 따위의 50~60년대 초기 오브제 작업들이 처음 대대적으로 등장했다. 이를 통해 물질성을 성찰하고 표현한 고인의 작품 세계가 1960년대 일본의 주요 미술유파였던 모노 파의 리더이자 지금은 국내 미술시장의 간판작가가 된 이우환의 매체 작업에 중요한 영향을 주었고, 박서보, 하종현 등 70~80년대 국내 단색조 회화(모노크롬) 작가들의 작업에도 파장을 미쳤다는 것을 명료하게 보여주었다. 쌀알 모양의 평면회화 작업들로만 국내 화랑가에 알려졌던 고인의 작품세계가 서구의 현대미술 사조보다도 앞서 사물과 인간 사이의 대화, 사물의 물성 자체에 대한 심오한 탐구를 시도했다는 점 또한 각인되면서, 미술판에 곽인식 재조명 바람이 일어난 건 이번 회고전의 가장 큰 성과였다.

“유리판 위에 균열을 만든 60년대 대표작이나 그릇 조각들을 표면에 붙인 이후의 작업들, 드로잉이나, 초창기 초현실적 회화들까지 작가는 작품 세부를 아름답고 치밀하게 구성하는데 열정을 쏟았어요. 강돌을 오브제로 쓴 작업 등에서도 만지고 싶다는 생각이 들 정도로 표면을 정제하고 다듬은 흔적이 보입니다. 전시를 짜면서 곽인식이 한일 현대미술계에 당대 전위적 흐름을 앞서 제시한 대가였을 뿐 아니라 세상 사물들과 깊고 내밀한 대화에 몰두했음을 가슴 저리게 절감할 수 있었어요. ”

곽인식의 작품세계에 주목한 건 2015년 ‘사물의 소리를 듣다-70년대 이후 한국현대미술의 물질성’ 전을 기획하면서부터였다고 한다. 70년대부터 2000년대까지 물질성을 강조한 국내 중견 원로작가들의 오브제 작업들을 주로 선보인 자리였다. 나무와 청동판, 유리판 등이 나온 곽인식의 60년대 초 작업이 어느 작가들보다도 선구적이어서 서두에 7~8점을 놓았는데, 뜻밖에도 미술계 관객들 반응이 예사롭지 않았다. “곽인식의 말년기 그림들만 국내 시장에 전시됐던 터라 이렇게 좋은 작품이 있었나 하는 반응들이 많았어요. 곧 탄생 100돌이니 작품들을 망라해 회고전을 여는게 필요하다는 생각이 들었습니다.”

그렇게 마음먹고 착수한 회고전 기획은 걸음마부터 숱한 난관을 거쳐야 했다. 학예실에서 회고전 계획이 확정된 것은 2017년 12월이었지만, 망설이는 유족과 전시 준비를 위한 연락이 이어졌다 끊어졌다하는 나날이 이어졌다. 이듬해 4월까지는 마음을 졸이며 기다려야 했다. 결국 유족과 협의한 끝에 거처의 창고에 있는 작품 200여점을 볼 수 있었지만 수해를 입어 그림과 매체 작품 모두 온통 곰팡이가 피고 변색된, 처참한 몰골이었다.

박 학예관은 마음을 가다듬고 미술관 보존관리실을 설득했다. 금이 간 유리판 작업과 바둑알 붙인 평면 작업 등 유족 개인이 소장한 초창기 작품 48점의 수복 작업을 역대 처음 국립미술관이 도맡기로 하는 파격을 감행하면서 개막 직전까지 출품작 보수 복원에 매달렸다.

이렇게 공들여 뼈대를 짠 전시는 시작되면서 큰 반향을 낳았다. 우리 현대미술사에서 숨은 거장을 발견했다는 컬렉터와 전문가들의 호평이 쏟아졌다. 지난 8월 열린 전시기념 심포지엄에서는 참석한 한일 미술사가, 평론가들은 입을 모아 1960~70년대 한국 일본 현대미술의 교류사의 접점을 밝히는 계기를 마련했다는 평가를 내놓았다. 전시가 성사될 때까지 적지않은 진통과 어려움이 있었지만, 작가의 진실한 발자취를 알려보겠다는 의지에 기대어 작품 복원까지 추진했던 기획자의 노력이 마침내 빛을 보게 된 것이다.

박 학예관은 2000년 미술관에 입사한 이래 19년간 한국 사회사, 근현대미술의 모더니즘에 연관된 20여건의 전시를 만든 베테랑 기획자다. 올 한해를 거장 곽인식과 함께 뜨고 졌던 해였다고 요약한 그는 내년에도 소장품 기획전과 한국미술 통사 준비로 바쁜 일과를 보낼 것 같다고 전망하며 내심 생각해온 소망을 차분하게 이야기했다.

“곽인식은 60년대 이후 시간이 지날 수록 원의 심오한 이미지에 몰입하게 됩니다. 오브제 실험을 하다가 말년기엔 쌀알 이미지의 평면 회화를 주로 그리게 되죠. 하지만, 이런 전환이 일어나게 되는 심리적 배경 같은 작품 이력의 여러 맥락들은 여전히 안개에 싸여 있어요.

앞으로 시간을 낼 수 있다면, 곽인식의 작품사 연구를 좀더 파고들어 그의 예술혼에 깃든 내면의 의식과 욕망의 실체를 밝혀보고 싶습니다.” 글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)