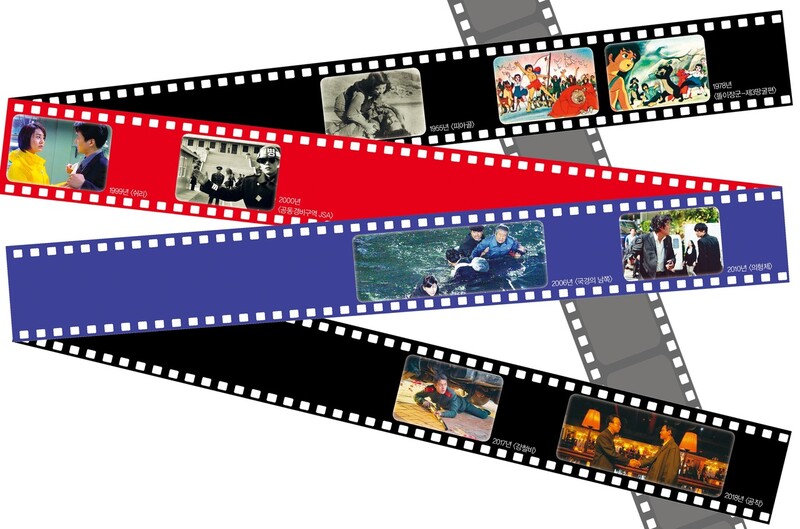

이른바 ‘분단물’이라 불리는 영화들이 있다. 하나였던 나라가 둘로 갈려 서로 총부리를 겨누며 경계하는 상황에서 비롯한 여러 이야기를 다룬 영화로, 한국전쟁을 직접적으로 다룬 전쟁영화와는 또 다르다. 현실과 떼려야 뗄 수 없는 분단물은 한국전쟁 직후인 1950년대부터 북핵 문제를 둘러싸고 남·북·미 정상회담이 이뤄지는 현재까지 시대의 변화에 따라 성격을 달리해왔다. 오는 29일 <강철비2: 정상회담>(이하 <강철비2>) 개봉을 앞두고 그동안 변화해온 분단물 영화의 흐름을 짚어봤다.

■ 장르가 된 반공영화 민족끼리 총칼을 겨눈 한국전쟁이 끝나고 휴전선이 그어진 뒤에도 서로를 향한 적대감은 사라지지 않았다. 되레 위정자들은 적대감을 부추김으로써 체제를 더욱 공고히 하려 했다. 이런 분위기 속에서 이른바 ‘반공영화’가 등장했다. 영화인들이 열악한 제작 환경에서 국가 지원을 얻으려면 반공을 소재로 하는 게 가장 확실한 방법이었다.

반공영화의 외피를 두르면서도 전쟁의 비극과 인간애를 내세운 영화도 있었다. 1955년 개봉한 이강천 감독의 <피아골>이 대표적이다. 휴전 이후에도 지리산 일대에 잠복해 항전하던 빨치산의 파멸을 그린 작품이다. 도식적인 반공영화의 틀을 벗어나 빨치산의 인간적 갈등을 담아냄으로써 이데올로기의 허상을 그렸다는 평가를 받는다.

1960~70년대 들어 대대적으로 실시된 반공교육은 대중문화에도 큰 영향을 끼쳤다. 반공영화가 급증해 대종상에서 ‘반공영화상’을 따로 시상했을 정도다. 우리에게 잘 알려진 애니메이션 <똘이장군―제3땅굴편>(1978)은 북한군을 동물로 묘사하기도 했다. 붉은 수령을 돼지로, 그 수하들을 여우·늑대·박쥐로 그려 아이들에게까지 북한 사람에 대한 적대감을 심었다. 1980년대에는 대중문화에 대한 검열이 강화돼 분단이나 북한을 소재로 한 작품을 좀처럼 찾아보기 힘들었다.

영화 <공동경비구역 JSA>. 한겨레 자료사진

■ 분기점이 된 두 영화 1990년대 들어 독일 베를린 장벽이 무너지고 소련이 붕괴하면서 냉전시대가 종식됐다. 이는 북한을 바라보는 우리 시선에도 영향을 끼쳤다. 이때 한국영화사에 획기적인 분기점을 마련한 영화가 등장했다. 최초의 한국형 블록버스터라 불리는 <쉬리>(1999)다. 강제규 감독은 북한을 악마화하는 대신 남북한 특수요원의 인간적 교감을 통해 분단의 비극을 강조했다. 강 감독은 “1994년 중국 베이징에서 데뷔작 <은행나무 침대> 시나리오 작업을 하면서 남북한 학생의 러브스토리를 전해 듣고 구상한 것이 <쉬리>였다”며 “당시 남북관계는 금기시되던 소재여서 부정적 시선이 많았지만, 이념이 아닌 인간 보편적 정서로 다가가면 대중도 쉽게 받아들일 거라 믿었다”고 말했다. 그의 바람대로 <쉬리>는 620만명의 관객을 모으며 당시 한국영화 최고 흥행 기록을 세웠다.

이듬해 또 하나의 중요한 영화가 등장했다. 박찬욱 감독의 <공동경비구역 제이에스에이(JSA)>(2000)는 남북한 군인들의 우정이라는 파격적 소재를 보편적 감성으로 접근해 580만명의 관객을 동원했다. 이런 변화에는 1998년 이뤄진 정권교체의 영향도 있는 것으로 보인다. <공동경비구역 제이에스에이>를 제작한 심재명 명필름 대표는 “디제이 정권의 햇볕정책 등은 고려하지 않고 그저 원작소설(박상연 작가의 )이 좋아서 영화화했다”면서도 “정권교체 이후 자기검열이 사라져 소재 선택이 자유로워진 것도 사실”이라고 말했다. 이런 영화는 실제 남북관계 변화의 영향을 받기도 한다. 심 대표는 “1999년 영화 촬영 당시 서해교전이 일어나 개봉할 수 있을지 걱정했는데, 이듬해 남북 정상회담이 성사되면서 영화에 대한 관심이 급증했다”며 “관객들도 레드콤플렉스에서 벗어나 인간적인 북한 군인을 받아들일 준비가 됐던 것 같다”고 당시를 떠올렸다.

■ 장르영화 소재가 된 북한 사람 남북 화해 분위기가 만들어진 이후 대중을 겨냥한 상업영화에도 북한 사람들이 대거 등장하기 시작했다. 남한에 내려온 북한 사람이라는 신선한 소재를 장르영화가 경쟁적으로 활용한 것이다. 남파간첩 소재 코미디는 장진 감독의 <간첩 리철진>(1999)이 시초였다. 이후 <동해물과 백두산이>(2003), <간첩>(2012), <은밀하게 위대하게>(2013) 등이 계보를 이었다.

2010년 개봉한 <의형제>는 남북한 요원이 이념을 넘어 힘을 합치는 ‘분단 버디무비’ 장르를 개척했다. 전직 국정원 요원(송강호)과 북으로부터 버림받은 남파공작원(강동원)이 처음엔 서로를 경계하다 나중엔 의형제가 된다는 설정은 사람 대 사람의 이야기로 받아들여졌다. 이는 <공조>(2017), <백두산>(2019) 등으로 이어졌다. 북한 특수요원을 주인공으로 한 영화는 액션의 쾌감과도 직결된다. 2013년 개봉작 <용의자>는 남한으로 망명한 북한 특수요원(공유)의 액션을 극대화한 장르물이다. 정지욱 평론가는 “한때 공포의 대상이었던 간첩을 상업적 재미 요소로 받아들일 만큼 사람들 인식이 변화했음을 보여주는 사례”라고 풀이했다.

북한을 탈출해 남한에 정착한 탈북민을 주인공으로 한 영화도 있다. 차승원 주연 <국경의 남쪽>(2006)과 차인표 주연 <크로싱>(2008)은 탈북민들이 헤어진 연인이나 가족을 만나려 애쓰는 과정을 그려 관객들 눈물샘을 자극했다. 독립영화 쪽에서도 탈북민을 소재로 한 영화들이 제법 나왔다. <처음 만난 사람들>(2009), <무산일기>(2011) 등이 대표적이다. 다만 상업영화와는 접근법에서 차이를 보였다. 영화홍보마케팅사 필앤플랜의 조계영 대표는 “상업영화가 신파, 북한 인권 등의 차원에서 탈북민을 다뤘다면, 독립영화는 소외된 약자, 사회의 어두운 이면 등의 시선으로 접근했다”며 “올해 개봉한 <비행>은 탈북민이 자본주의 사회에서 먹고살기 위해 범죄에 빠지는 이야기까지 다루며 또 다른 변주를 보여줬다”고 설명했다.

■ 현실적인 정치물로의 진화 최근 몇년 동안에는 복잡하게 얽힌 북핵 문제와 동북아를 둘러싼 국제정세를 본격적으로 다루는 정치물 성격의 영화가 잇따라 등장하고 있다. 신호탄은 양우석 감독의 <강철비>(2017)였다. 북에서 발생한 쿠데타로 치명상을 입은 북한 최고지도자와 최정예요원이 남으로 내려오면서 벌어지는 일을 다뤘다. 전쟁이라는 최악의 상황을 막기 위해 남북 인사가 힘을 합친다는 줄거리다. 양 감독은 “<변호인>으로 박근혜 정부 블랙리스트에 올라 다음 영화를 하기가 쉽지 않았지만, 오히려 그래서 눈치 보지 말고 지금 필요한 얘기를 해보자 한 게 <강철비>였다”고 말했다.

10년 만에 남북 정상회담이 다시 성사된 2018년 개봉한 윤종빈 감독의 <공작>도 이전과 다른 길을 개척했다. 액션을 걷어내고 남북 수뇌부 사이에서 벌어진 은밀한 첩보전을 정면으로 다룬 것이다. 실화를 바탕으로 한 <공작>은 남북 간 정치를 밀도 있게 담아냈다는 호평을 받았다. 오동진 평론가는 “<쉬리> 이후 남북문제를 다룬 한국영화는 대체로 진보적 방향을 견지하며 우리 민족끼리 해결한다는 대전제를 바탕 삼아왔다”며 “<강철비> <공작>도 그 기조를 이어간 것”이라고 설명했다.

하지만 이번에 개봉하는 <강철비2>는 또 다른 차원으로 넘어간다. 북핵 문제에 관한 한 북·미 정상이 열쇠를 쥐고 있는 현실을 반영해 관점을 국제정세 차원으로 확장한다. 남·북·미 정상회담을 소재로 하면서 중국·일본과의 복잡한 역학관계까지 담아낸다. 양 감독은 “전작 <강철비>가 남북이 한반도 문제의 주도권을 갖고 있다는 일종의 판타지에서 출발했다면, <강철비2>는 미국-중국 간 갈등과 일본의 견제 사이에서 남북 당사자는 종속변수일 뿐이라는 냉철한 현실 인식에서 출발한다”고 말했다. 영화는 남·북·미 관계가 교착상태에 빠진 현실과 달리 판타지 같은 결말을 향해 나아간다. 양 감독은 “수레바퀴에 깔려 어느 한쪽이 죽음을 맞는 비극 대신 수레바퀴가 만들어진 맥락을 보여주며 분단물의 진화를 고민했다”고 전했다. 한발 더 나아간 <강철비2>로 인해 한국 분단물 영화는 또 한차례의 분기점을 맞았는지도 모른다.

서정민 기자

westmin@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)