‘애꾸눈 하록 선장’이 3D 애니메이션 <캡틴 하록>으로 돌아왔다. 극사실적인 영상으로 제임스 캐머런 감독이 “세상을 놀라게 할 혁명이 될 작품”이라 평하기도 했다. 아라마키 신지 감독이 연출을 맡았지만, 시간의 영원성과 인간의 유한한 삶을 대비해 어둡고 음울한 세계관을 그린 원작자 마쓰모토 레이지의 철학이 그대로 투영된다. 영화사 조은 제공

3D 애니 ‘캡틴 하록’ 16일 개봉

30여년전 마쓰모토 레이지 원작

리메이크 넘어 캐릭터 재구성

30여년전 마쓰모토 레이지 원작

리메이크 넘어 캐릭터 재구성

3D(입체영상)로 만든 애니메이션 <캡틴 하록>이 16일 개봉한다. 리메이크는 아니고 수십년 동안 매력을 잃지 않은 ‘캡틴 하록’ 캐릭터를 재구성하여 만들어낸 새로운 애니메이션이다. ‘캡틴 하록’은 세계관을 공유하는 <은하철도 999> <천년여왕> 등과 함께 30년이 넘게 시리즈가 만들어져왔다. 1998년에는 <은하철도 999 이터널 판타지>와 <퀸 에메랄다스>, 2003년에는 <우주해적 캡틴 하록> 등등. 1977년에 연재를 시작한 마쓰모토 레이지의 만화 <우주해적 캡틴 하록>과 <은하철도 999>는 애니메이션으로 만들어지면서 큰 인기를 끌었고 국내에서도 80~90년대 텔레비전에서 방영되어 열렬한 팬을 만들었다. 짧고 안짱다리에 못생긴 철이가 ‘여신’ 메텔과 함께 저 먼 우주로 기차를 타고 가는 <은하철도 999>는 한국의 30대 후반, 40대에게 영원한 로망으로 남았다.

<은하철도 999>는 미야자와 겐지의 <은하철도의 밤>과 고쿠라에 살던 마쓰모토가 처음 도쿄로 올라갈 때 타고 간 증기기관차에서 영감을 받아 만들었다. 철이는 몸을 기계로 바꾸고 신분 상승을 하기 위해 저 먼 우주로 모험을 떠나면서, 정체를 알 수 없는 신비의 여인 메텔을 만난다. 일본에서는 <은하철도 999>를 소년에서 어른으로 성장하는 지난한 모험극으로 본다. 철이의 모험은 아이에서 벗어나기 위해 거쳐야만 하는 거칠고 폭력적인 성인식인 것이다. 캡틴 하록은 철이를 비롯한 소년들이 성장할 수 있도록 이끌어주는 역할을 한다. 현실의 속되고 폭력적인 부분을 대신 감당해주고 그들이 더 먼 우주로 나아갈 수 있게 해 주는 인도자가 하록이다. 그래서 마쓰모토의 남자 캐릭터 중에서 거의 유일하게 얼굴이 잘생긴 캐릭터다. 애니메이션에서는 에스메랄다의 라이벌로 나왔다가 이후 쌍둥이로 설정이 바뀐 메텔은 성장하지 않는 소년들의 이상향, 여신이다.

마쓰모토는 소녀만화 잡지에 연재를 하다가 점차 에스에프(SF), 판타지로 영역을 확장했다. 마쓰모토의 기본적인 세계관은 어둡고 음울하다. 출세작인 1971년작 <사나이 오이동>에서도 어른이 된 철이처럼 못생기고 초라한 남자가 주인공으로 등장한다. 이후 <우주전함 야마토>가 애니메이션으로 만들어지고, 애니메이션으로 기획했던 <은하철도 999>와 <우주해적 캡틴 하록>을 만화로 먼저 연재하고 애니메이션으로 각색되면서 당대 최고의 인기를 누린다. 애니메이션을 먼저 생각했던 <은하철도 999>와 <우주해적 캡틴 하록>은 애초에 하나의 이야기로서 구상했다. 어릴 때부터 에스에프에 심취했던 마쓰모토는 시간의 영원성, 회귀에 대해 깊이 생각했고 이 작품들에 투영했다. 천년마다 한번씩 세상에 나타나는 ‘천년여왕’이 있고, 시대의 유산과 부채는 반드시 다음 세대에게 물려지게 되어 있다. 그렇다면 이 시대의 억압을 어떻게 극복할 것인가. 마쓰모토는 철이의 원대한 여행, 모험으로 억압의 반동으로서 욕망하는 ‘꿈’을 그려낸다. 결코 도달할 수 없을지도 모르지만, 도달한다 해도 신기루일 수 있지만, 그래도 가야만 하는 길.

1938년생인 마쓰모토는 1941년생인 미야자키 하야오와 동세대다. 막바지에 전쟁을 겪었고, 패전의 고통에서 눈부시게 성장하는 일본을 보았다. 그리고 어둠도 보았다. 마쓰모토의 만화와 애니메이션에는 억압을 극복하기 위한 개인의 투쟁이 그려진다. <은하철도 999>에는 계급의 문제와 지배세력의 폭력이 노골적으로 드러난다. 기계인간이 되려 하는 것은 단지 개인의 욕망이 아니라 신분 상승의 도구로서 작용한다. 하지만 하록을 만나고, 메텔과 함께 모험을 겪으면서 철이는 진정한 어른을 욕망하게 된다.

마쓰모토의 작품에는 비관적인 낭만주의와 영웅적인 개인에 대한 열망, 기계문명에 대한 애증이 짙게 깔려 있다. 마쓰모토는 군국주의와 집단주의를 싫어하지만 그 안에서 자신의 의지로 싸워나가는 인물은 찬양한다. 그러다 보니 일본의 군국주의를 비판하면서도 가미카제의 개인들을 영웅시하는 모순도 드러난다. 아버지가 항공대의 조종사였고, 총기와 전투기 등 전쟁 무기에 매혹당한 밀리터리 마니아였다는 점도 원죄였다. 미야자키 하야오가 <바람이 분다>에서 전쟁을 혐오하면서도 전쟁 도구에 빠져들고, 광란의 사회에서 개인적 도피로 낭만적인 꿈을 좇아가는 모습을 그린 것과도 일맥상통한다.

마쓰모토의 <은하철도 999>와 <우주해적 캡틴 하록> 등 통칭 ‘레이지버스’(‘레이지’에 ‘세계관’을 뜻하는 ‘유니버스’를 붙인 합성어) 안에서 움직이는 세계는 한 세대를 넘어 지속적으로 만들어지고 있다. 그러나 개인의 행복과 이상을 억압하는 사회, 시스템에 대한 반동으로 판타지를 추구하는 시대는 지나버렸다. 기계인간을 꿈꾸며 은하철도를 타고 가는 것이 아니라 이미 사이보그가 되어 영원한 판타지의 세계 속에서 희로애락을 즐기는 것이 21세기의 몽상이 되었다. 그렇다면 ‘영원한 모라토리엄’의 현재에서 마쓰모토의 꿈은 어떤 의미를 가지고 있을까. 철이는 과연 어른이 되었을까? 캡틴 하록은 소년들을 성장시키고 죽음으로 사라지지 않고, 영원히 정부에 반대하는 ‘해적’임을 자랑스럽게 생각하고 있을까? <캡틴 하록>은 과거 <은하철도 999>와 <우주해적 캡틴 하록>처럼 타인의 의지가 아니라 자신의 자유를 찾으라고 말한다. 이전 세대의 책임을 모두 껴안고 자멸을 통해서 새로운 시작을 만들어내려던 캡틴 하록은 결국 다음 세대에게 그 임무를 맡기고 사라진다. 질문은 끝나지 않았고, 아마도 해답은 영원히 도래하지 않을 것이다.

김봉석 대중문화평론가

마쓰모토는 소녀만화 잡지에 연재를 하다가 점차 에스에프(SF), 판타지로 영역을 확장했다. 마쓰모토의 기본적인 세계관은 어둡고 음울하다. 출세작인 1971년작 <사나이 오이동>에서도 어른이 된 철이처럼 못생기고 초라한 남자가 주인공으로 등장한다. 이후 <우주전함 야마토>가 애니메이션으로 만들어지고, 애니메이션으로 기획했던 <은하철도 999>와 <우주해적 캡틴 하록>을 만화로 먼저 연재하고 애니메이션으로 각색되면서 당대 최고의 인기를 누린다. 애니메이션을 먼저 생각했던 <은하철도 999>와 <우주해적 캡틴 하록>은 애초에 하나의 이야기로서 구상했다. 어릴 때부터 에스에프에 심취했던 마쓰모토는 시간의 영원성, 회귀에 대해 깊이 생각했고 이 작품들에 투영했다. 천년마다 한번씩 세상에 나타나는 ‘천년여왕’이 있고, 시대의 유산과 부채는 반드시 다음 세대에게 물려지게 되어 있다. 그렇다면 이 시대의 억압을 어떻게 극복할 것인가. 마쓰모토는 철이의 원대한 여행, 모험으로 억압의 반동으로서 욕망하는 ‘꿈’을 그려낸다. 결코 도달할 수 없을지도 모르지만, 도달한다 해도 신기루일 수 있지만, 그래도 가야만 하는 길.

1938년생인 마쓰모토는 1941년생인 미야자키 하야오와 동세대다. 막바지에 전쟁을 겪었고, 패전의 고통에서 눈부시게 성장하는 일본을 보았다. 그리고 어둠도 보았다. 마쓰모토의 만화와 애니메이션에는 억압을 극복하기 위한 개인의 투쟁이 그려진다. <은하철도 999>에는 계급의 문제와 지배세력의 폭력이 노골적으로 드러난다. 기계인간이 되려 하는 것은 단지 개인의 욕망이 아니라 신분 상승의 도구로서 작용한다. 하지만 하록을 만나고, 메텔과 함께 모험을 겪으면서 철이는 진정한 어른을 욕망하게 된다.

마쓰모토의 작품에는 비관적인 낭만주의와 영웅적인 개인에 대한 열망, 기계문명에 대한 애증이 짙게 깔려 있다. 마쓰모토는 군국주의와 집단주의를 싫어하지만 그 안에서 자신의 의지로 싸워나가는 인물은 찬양한다. 그러다 보니 일본의 군국주의를 비판하면서도 가미카제의 개인들을 영웅시하는 모순도 드러난다. 아버지가 항공대의 조종사였고, 총기와 전투기 등 전쟁 무기에 매혹당한 밀리터리 마니아였다는 점도 원죄였다. 미야자키 하야오가 <바람이 분다>에서 전쟁을 혐오하면서도 전쟁 도구에 빠져들고, 광란의 사회에서 개인적 도피로 낭만적인 꿈을 좇아가는 모습을 그린 것과도 일맥상통한다.

마쓰모토의 <은하철도 999>와 <우주해적 캡틴 하록> 등 통칭 ‘레이지버스’(‘레이지’에 ‘세계관’을 뜻하는 ‘유니버스’를 붙인 합성어) 안에서 움직이는 세계는 한 세대를 넘어 지속적으로 만들어지고 있다. 그러나 개인의 행복과 이상을 억압하는 사회, 시스템에 대한 반동으로 판타지를 추구하는 시대는 지나버렸다. 기계인간을 꿈꾸며 은하철도를 타고 가는 것이 아니라 이미 사이보그가 되어 영원한 판타지의 세계 속에서 희로애락을 즐기는 것이 21세기의 몽상이 되었다. 그렇다면 ‘영원한 모라토리엄’의 현재에서 마쓰모토의 꿈은 어떤 의미를 가지고 있을까. 철이는 과연 어른이 되었을까? 캡틴 하록은 소년들을 성장시키고 죽음으로 사라지지 않고, 영원히 정부에 반대하는 ‘해적’임을 자랑스럽게 생각하고 있을까? <캡틴 하록>은 과거 <은하철도 999>와 <우주해적 캡틴 하록>처럼 타인의 의지가 아니라 자신의 자유를 찾으라고 말한다. 이전 세대의 책임을 모두 껴안고 자멸을 통해서 새로운 시작을 만들어내려던 캡틴 하록은 결국 다음 세대에게 그 임무를 맡기고 사라진다. 질문은 끝나지 않았고, 아마도 해답은 영원히 도래하지 않을 것이다.

김봉석 대중문화평론가

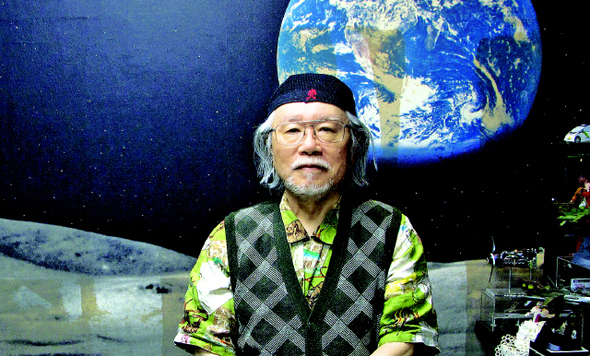

<캡틴 하록>의 원작자 마쓰모토 레이지. 영화사 조은 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)