듀나의 영화 불평

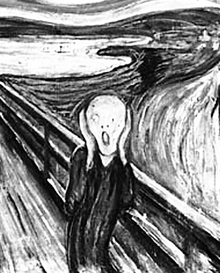

공항에서 비행기를 기다리는 동안 안드레이 타르콥스키의 <솔라리스>를 휴대전화로 본 사람에 대한 이야기가 떠돈다. 그가 엄청난 범죄를 저질렀다는 말은 아니다. 그가 특별히 희귀한 행동을 했다는 말도 아니다. 단지 <솔라리스>란 영화를 휴대전화로 보았다고 해서 그 영화를 과연 보았다고 할 수 있느냐는 질문이 남는다. 그는 줄거리를 이해했을 것이다. 주제에 대해서도 생각해봤을 것이다. 나탈리야 본다르추크의 미모를 감상할 수도 있었을 것이다. 하지만 과연 그것이 안드레이 타르콥스키가 우리에게 보여주려 했던 영화가 맞는가?

비슷한 질문을 <언 에듀케이션> 시사회를 보고 돌아오는 길에 한 적이 있다. 우연히 옆에 있는 승객의 휴대전화를 훔쳐봤는데, 내가 시사회에서 본 바로 그 영화였다. 물론 불법이었을 것이다. 하지만 나를 경악시킨 건 그 화질이었다. 화면 높이가 기껏해야 200픽셀은 되었을까. 게다가 화면은 옆으로 늘어나 있었고 액정 화면 절반이 레터박스였다. 카메라가 캐리 멀리건의 얼굴을 잔뜩 클로즈업해도 엄지만한 모자이크 얼굴이 뜬다.

여기서부터 대한민국의 수많은 사람들에게 영화를 본다는 것이 (합법이건 불법이건) 내려받은 파일을 컴퓨터나 그밖의 기기를 통해 돌려보는 것이라는 현실에 대해 생각하게 된다. 이들은 모두 짜증날 정도로 화면이 열악하고 기기를 통해 재생되는 동안 그 화질은 더 떨어져 간다. 당연히 감상 조건도 나쁘다. 그런데도 사람들은 신경쓰지 않는다. 배우 얼굴이 보이고 이야기가 통하면 그들은 만족한다. 그런 식으로 수많은 영상물이 전철, 길거리, 버스에서 소비된다.

이런 환경은 관객들의 성격을, 그를 통해 극장의 성격을 변화시킨다. 대부분 부정적인 의미로. 극장에서 영화를 보는 도중 문자를 보내는 관객들에 대한 불평은 점점 더 늘어날 것이다. 두 시간의 상영시간 동안 스크린에 집중하길 바라는 것이 슬슬 무리한 요구가 되어가는 것이다. 이들의 집중력을 높이기 위해 극장이 하는 선택은 상영관을 일종의 놀이공원으로 만드는 것이다. 4D 영화관은 영화라는 매체의 의미만 보면 참 쓸모없는 발명품이지만 새로운 관객들을 생각하면 말이 된다.

더 심각한 것은 이들 중 일부가 영화를 만드는 사람들이기도 하다는 것이다. 노트북으로 미국드라마를 돌려 보는 세대가 ‘시네마’를 만드는 어른이 되어가고 있다는 걸 생각해보라. 여기서 ‘시네마’라는 단어에 대단한 가치를 부여할 생각은 없다. 하지만 이런 조건이, 감당할 수 있는 영상물 수준의 하한선을 점점 떨어뜨릴 수도 있다는 생각을 하면 조금 오싹해진다.

최근 일 때문에 몇몇 국내 영화들을 연달아 보면서 점점 그런 생각을 하게 됐다. 이들 작품의 질에 대해서 이야기하는 게 아니다. 문제는 같은 모양의 디지털 영상이라도 컴퓨터 화면으로 보는 이미지와 극장에서 스크린으로 보는 이미지는 전혀 다른데, 내가 본 영화들 중 상당수는 편집툴에 뜬 이미지를 최종 종착점으로 삼고 있고 극장 상영은 일종의 덤이라고 생각하는 것처럼 보였다는 것이다. 이것이 테크놀로지의 발전을 통해 보완될 수 있는 과도기적 현상이길 빌 뿐이다.

듀나 칼럼니스트

최근 일 때문에 몇몇 국내 영화들을 연달아 보면서 점점 그런 생각을 하게 됐다. 이들 작품의 질에 대해서 이야기하는 게 아니다. 문제는 같은 모양의 디지털 영상이라도 컴퓨터 화면으로 보는 이미지와 극장에서 스크린으로 보는 이미지는 전혀 다른데, 내가 본 영화들 중 상당수는 편집툴에 뜬 이미지를 최종 종착점으로 삼고 있고 극장 상영은 일종의 덤이라고 생각하는 것처럼 보였다는 것이다. 이것이 테크놀로지의 발전을 통해 보완될 수 있는 과도기적 현상이길 빌 뿐이다.

듀나 칼럼니스트

듀나 칼럼니스트

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)