한-일 영화 열쇳말은

최근 한국 영화에 ‘정의’가 넘쳐나고 있다. 부패한 권력자들을 응징하는 영웅이 맹활약을 펼치고, 관객들은 통쾌함을 느낀다. 여기에 우리 극장에 내걸린 일본 영화들은 작지만 따뜻한 ‘위로’를 건넨다. 사랑 이야기를 빼면, 정의와 위로가 극장가의 큰 흐름을 형성한 셈이다.

■ ‘정의의 회복’ 또는 ‘따뜻한 위로’

먼저 오는 19일 개봉하는 <내부자들>(감독 우민호)이 눈길을 끈다. 영화는 평소엔 절대 어울리지 않을 정치깡패와 검사가 한편을 먹고, 거대 부패권력을 통쾌하게 무찌른다는 이야기를 담았다. 특히 부패한 권력은 정치인-재벌-언론이 삼각동맹을 통해 철옹성을 구축했다. 재벌은 돈을 대고, 언론은 대중을 호도하고, 유력 대선후보는 이를 바탕으로 청와대를 접수하려 나선다. 대한민국 현실에 대한 영화의 ‘해석’에 동의하는 관객들이 많을 것이다.

올해 1000만 관객을 동원한 <베테랑>(감독 류승완)과 <암살>(감독 최동훈)도 부패한 권력을 정조준한 바 있다. <베테랑>에선 폭력적인 재벌 3세가 화물운송 노동자를 짓밟는 상황에서 ‘꼴통 형사’가 마지막에 정의를 회복한다. <암살>은 일제 강점기로 무대를 옮겨 친일파 청산이라는 역사적 과제를 나름의 방식으로 완수한다. <내부자들>에서 정치깡패 ‘안상구’를 연기한 이병헌은 최근 언론 인터뷰에서 “한국에선 <부당거래>(2010·감독 류승완)부터 시작해 사회성 짙은 영화들이 큰 흐름을 형성한 것 같다”고 말했다.

‘천만 동원’ 베테랑·암살부터

■ ‘정의의 회복’ 또는 ‘따뜻한 위로’

먼저 오는 19일 개봉하는 <내부자들>(감독 우민호)이 눈길을 끈다. 영화는 평소엔 절대 어울리지 않을 정치깡패와 검사가 한편을 먹고, 거대 부패권력을 통쾌하게 무찌른다는 이야기를 담았다. 특히 부패한 권력은 정치인-재벌-언론이 삼각동맹을 통해 철옹성을 구축했다. 재벌은 돈을 대고, 언론은 대중을 호도하고, 유력 대선후보는 이를 바탕으로 청와대를 접수하려 나선다. 대한민국 현실에 대한 영화의 ‘해석’에 동의하는 관객들이 많을 것이다.

올해 1000만 관객을 동원한 <베테랑>(감독 류승완)과 <암살>(감독 최동훈)도 부패한 권력을 정조준한 바 있다. <베테랑>에선 폭력적인 재벌 3세가 화물운송 노동자를 짓밟는 상황에서 ‘꼴통 형사’가 마지막에 정의를 회복한다. <암살>은 일제 강점기로 무대를 옮겨 친일파 청산이라는 역사적 과제를 나름의 방식으로 완수한다. <내부자들>에서 정치깡패 ‘안상구’를 연기한 이병헌은 최근 언론 인터뷰에서 “한국에선 <부당거래>(2010·감독 류승완)부터 시작해 사회성 짙은 영화들이 큰 흐름을 형성한 것 같다”고 말했다.

‘천만 동원’ 베테랑·암살부터

19일 개봉 ‘내부자들’까지

부패권력 무찌르고 정의 회복 우리 극장 걸린 일본 영화들

음식 등 내세워 지친 삶 위로 “판타지 대량 소비일 뿐” 지적도

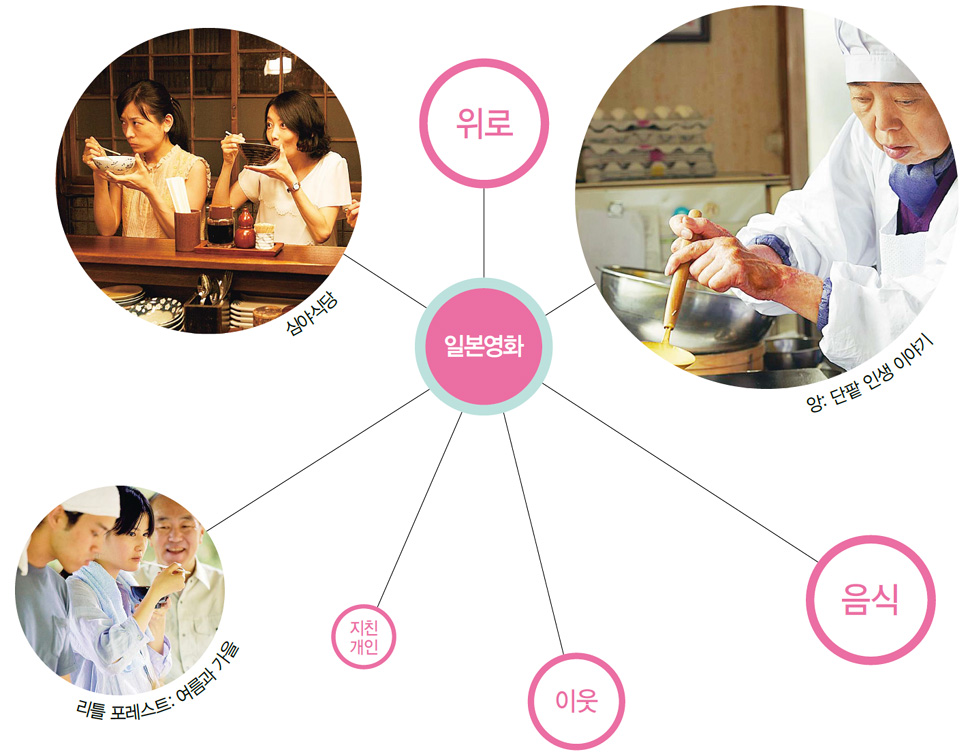

이처럼 규모가 큰 한국 영화들이 부패 권력과 한판 싸움을 벌이고 있을 무렵, 옆 상영관에선 일본 영화들이 따뜻한 위로의 말을 관객들에게 건네고 있다. 대개 맛깔스러운 음식이나 커피가 곁들여 있다.

지난 6월 개봉한 <심야식당>(감독 마쓰오카 조지)은 티브이 드라마 등을 통해 익히 알려진 이야기임에도 국내에서 13만명의 관객을 동원하면서 선전했다. 영화는 여러 매력을 갖고 있지만, 식당주인 ‘캡틴’(고바야시 가오루)이 손님들이 식당의 문을 열 때마다 건네는 한마디가 특히 좋다. “이랏샤이.”(어서 와) 일반적인 인사말이지만, 중저음의 따뜻한 느낌이 이 영화만의 분위기를 만든다. 이 말에는 여러 뜻이 한꺼번에 녹아 있다. ‘고생했어, 이제는 여기서 쉬어도 돼. 뭘 먹고 싶어? 맛있는 것 내어줄게.’

비슷한 느낌의 일본 영화들이 올해에만 여럿이다. 지난 2월 국내 개봉한 <리틀 포레스트: 여름과 가을>(감독 모리 준이치)에선 자신을 위해 정성스럽게 음식을 준비한다. 그리고 혼자 밥을 먹으면서도 “오이시이”(맛있어)라고 감탄한다. ‘나는 충분히 존중받을 자격이 있다’는 걸 확인하는 과정이다.

<앙: 단팥 인생 이야기>(감독 가와세 나오미)에선 맛있는 빵이 있고, <세상의 끝에서 커피 한 잔>(감독 장슈충)에는 향기로운 커피가 있다. 이들 영화는 먹을거리와 마실거리를 전면에 내세우지만, 사실은 이웃의 따뜻한 위로가 지친 삶을 위로한다는 점에서 같은 계통이다.

■ ‘또 하나의 판타지일 뿐’ 지적도

우리 관객들이 이들 영화를 통해 통쾌함과 따뜻함을 느끼고는 있지만, 되풀이되면서 식상하다는 반응이 조금씩 나온다. 또, 둘 모두 결국은 막힌 회로를 맴돌 뿐이라는 지적도 있다.

정의 회복을 표방한 한국 영화는 권력의 실체에 대한 폭로와 이에 맞서는 영웅이라는 두 가지 기본 요소를 갖고 있다. 그런데 이들의 폭로에는 사회적 금기를 넘을 때 따르게 마련인 도발성과 위험, 긴장감이 없다. 재벌 3세의 폭력성과 친일파 문제는 상식에 가깝다.

문제 상황을 해소하는 과정이 대부분 영웅 개인의 활약상에 의존한다는 점도 상투성을 띤다. 관객들은 극장 안에서 카타르시스를 느끼지만, 영화관을 나서는 순간 다시 누추한 현실로 되돌아가야 한다. 황진미 영화평론가는 “이들 영화는 현실에서 시작해 판타지로 끝난다. ‘현실’이 너무나 단단해 보이는 상황에서 판타지를 대량 소비하고 있는 것 같다”고 말했다.

일본 영화 또한 한쪽에선 답답함을 남긴다. 일본은 20세기 초부터 사소설이 발달하는 등 작고도 사소한 개인의 영역에 집중하는 경향을 띤 게 사실이다. 1990년대 초반부터 일본 영화는 ‘스케일이 작다’는 말을 많이 들어왔다. 하지만 최근 한국에 수입된 일본 영화에는 처음부터 현실을 생략한 채 출발한다는 점에서 한층 극단적이다. 정치와 경제, 공동체의 가치 등은 빠져버린 채, ‘지친 개인’과 ‘마음씨 좋은 이웃’만 등장한다. 일본 사회 전체가 후쿠시마 원전 사태와 아베 신조 정권의 우경화 등을 겪으면서 깊은 무력감에 빠진 때문이라는 분석이 있다. 정치적, 사회적 해법이 보이지 않으니, 기댈 곳은 오직 이웃밖에 없게 됐다는 얘기다. 남다은 영화평론가는 “한국 영화는 사회의 문제를 대신 해결해 주고, 일본 영화는 잘 다듬어진 작은 유토피아를 보여준다. 접근은 반대지만 양쪽 모두 환상일 수 있다”고 말했다.

안창현 기자 blue@hani.co.kr

이처럼 규모가 큰 한국 영화들이 부패 권력과 한판 싸움을 벌이고 있을 무렵, 옆 상영관에선 일본 영화들이 따뜻한 위로의 말을 관객들에게 건네고 있다. 대개 맛깔스러운 음식이나 커피가 곁들여 있다.

지난 6월 개봉한 <심야식당>(감독 마쓰오카 조지)은 티브이 드라마 등을 통해 익히 알려진 이야기임에도 국내에서 13만명의 관객을 동원하면서 선전했다. 영화는 여러 매력을 갖고 있지만, 식당주인 ‘캡틴’(고바야시 가오루)이 손님들이 식당의 문을 열 때마다 건네는 한마디가 특히 좋다. “이랏샤이.”(어서 와) 일반적인 인사말이지만, 중저음의 따뜻한 느낌이 이 영화만의 분위기를 만든다. 이 말에는 여러 뜻이 한꺼번에 녹아 있다. ‘고생했어, 이제는 여기서 쉬어도 돼. 뭘 먹고 싶어? 맛있는 것 내어줄게.’

비슷한 느낌의 일본 영화들이 올해에만 여럿이다. 지난 2월 국내 개봉한 <리틀 포레스트: 여름과 가을>(감독 모리 준이치)에선 자신을 위해 정성스럽게 음식을 준비한다. 그리고 혼자 밥을 먹으면서도 “오이시이”(맛있어)라고 감탄한다. ‘나는 충분히 존중받을 자격이 있다’는 걸 확인하는 과정이다.

<앙: 단팥 인생 이야기>(감독 가와세 나오미)에선 맛있는 빵이 있고, <세상의 끝에서 커피 한 잔>(감독 장슈충)에는 향기로운 커피가 있다. 이들 영화는 먹을거리와 마실거리를 전면에 내세우지만, 사실은 이웃의 따뜻한 위로가 지친 삶을 위로한다는 점에서 같은 계통이다.

■ ‘또 하나의 판타지일 뿐’ 지적도

우리 관객들이 이들 영화를 통해 통쾌함과 따뜻함을 느끼고는 있지만, 되풀이되면서 식상하다는 반응이 조금씩 나온다. 또, 둘 모두 결국은 막힌 회로를 맴돌 뿐이라는 지적도 있다.

정의 회복을 표방한 한국 영화는 권력의 실체에 대한 폭로와 이에 맞서는 영웅이라는 두 가지 기본 요소를 갖고 있다. 그런데 이들의 폭로에는 사회적 금기를 넘을 때 따르게 마련인 도발성과 위험, 긴장감이 없다. 재벌 3세의 폭력성과 친일파 문제는 상식에 가깝다.

문제 상황을 해소하는 과정이 대부분 영웅 개인의 활약상에 의존한다는 점도 상투성을 띤다. 관객들은 극장 안에서 카타르시스를 느끼지만, 영화관을 나서는 순간 다시 누추한 현실로 되돌아가야 한다. 황진미 영화평론가는 “이들 영화는 현실에서 시작해 판타지로 끝난다. ‘현실’이 너무나 단단해 보이는 상황에서 판타지를 대량 소비하고 있는 것 같다”고 말했다.

일본 영화 또한 한쪽에선 답답함을 남긴다. 일본은 20세기 초부터 사소설이 발달하는 등 작고도 사소한 개인의 영역에 집중하는 경향을 띤 게 사실이다. 1990년대 초반부터 일본 영화는 ‘스케일이 작다’는 말을 많이 들어왔다. 하지만 최근 한국에 수입된 일본 영화에는 처음부터 현실을 생략한 채 출발한다는 점에서 한층 극단적이다. 정치와 경제, 공동체의 가치 등은 빠져버린 채, ‘지친 개인’과 ‘마음씨 좋은 이웃’만 등장한다. 일본 사회 전체가 후쿠시마 원전 사태와 아베 신조 정권의 우경화 등을 겪으면서 깊은 무력감에 빠진 때문이라는 분석이 있다. 정치적, 사회적 해법이 보이지 않으니, 기댈 곳은 오직 이웃밖에 없게 됐다는 얘기다. 남다은 영화평론가는 “한국 영화는 사회의 문제를 대신 해결해 주고, 일본 영화는 잘 다듬어진 작은 유토피아를 보여준다. 접근은 반대지만 양쪽 모두 환상일 수 있다”고 말했다.

안창현 기자 blue@hani.co.kr

19일 개봉 ‘내부자들’까지

부패권력 무찌르고 정의 회복 우리 극장 걸린 일본 영화들

음식 등 내세워 지친 삶 위로 “판타지 대량 소비일 뿐” 지적도

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)