영화 <82년생 김지영>이 엿새 만에 120만 관객을 돌파하는 등 돌풍을 일으키면서 여성 서사를 중심에 둔 대중문화 콘텐츠가 약진하는 흐름이 주목받고 있다. 한편에선 악플과 평점 테러 등 반발 움직임도 있지만, 이를 ‘젠더 갈등’의 틀로 바라보며 과도한 의미를 부여하기보단 대중문화 전반을 휩쓸고 있는 새로운 흐름에 주목해야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있다.

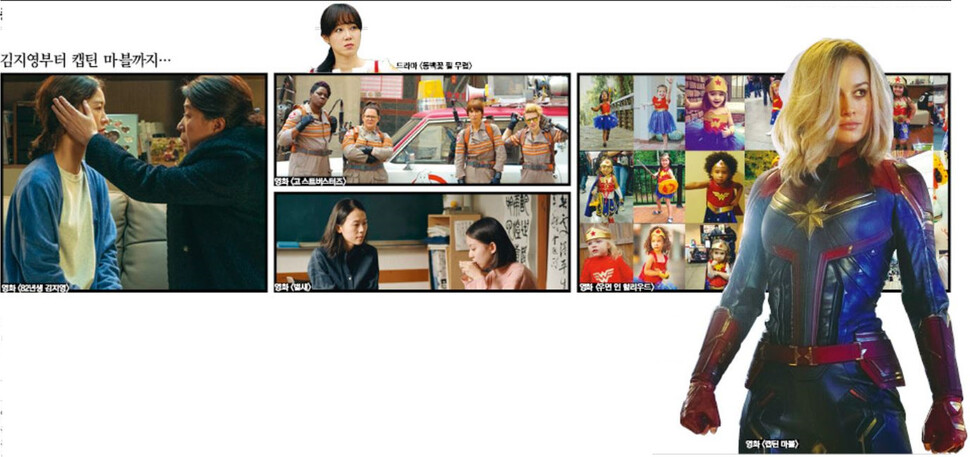

<82년생 김지영>의 바람은 조남주 작가의 동명 소설부터 시작됐다. 보통의 여성이 겪어온 일상의 차별과 설움을 집약한 서사에 독자들이 크게 공감하면서 120만부 넘게 팔렸다. 이런 반응에 힘입어 영화화가 결정됐고, 지난 23일 개봉한 영화 또한 소설의 뒤를 이어 관객몰이를 하고 있다. 지난 8월 개봉한 <벌새>는 독립영화로선 이례적으로 13만명 넘는 관객을 모았다. 국내외 영화제에서 무려 34관왕에 오르며 작품성을 인정받은 이 영화는 여성 감독이 여성을 주인공으로 내세운 이야기다. 여성 경찰 콤비가 디지털 성범죄자를 소탕하는 활약상을 그린 <걸캅스>도 지난 5월 개봉해 160만 관객을 모았다.

안방극장에서도 올해 들어 여성 서사 드라마가 눈에 띄게 늘었다. <티브이엔>에서 지난 6~7월 방송된 <검색어를 입력하세요 WWW>는 여성 직장인의 세계를 그려 호평을 받았다. <문화방송>의 <신입사관 구해령>, <한국방송>의 <동백꽃 필 무렵>, <엠비엔>의 <우아한 가>, <에스비에스>의 <시크릿 부티크>도 여성 캐릭터를 전면에 내세웠다.

영화 <터미네이터: 다크 페이트>의 한 장면. 월트디즈니컴퍼니코리아 제공

이런 흐름은 미국 할리우드에서 더 활발하다. 여성의 활약이 두드러진 <매드맥스: 분노의 도로>(2015)가 주목받은 뒤 <스타워즈: 깨어난 포스>(2015) <고스트버스터즈>(2016) 등 기존 남성 주인공을 여성으로 바꾼 영화가 줄줄이 나왔다. 히어로물에서도 변화가 시작됐다. 히어로 영화 사상 처음으로 여성 감독이 연출한 <원더우먼>(2017)과 마블의 첫 여성 히어로 솔로 영화 <캡틴 마블>(2019)은 호평과 흥행 두 마리 토끼를 잡았다. 30일 개봉하는 블록버스터 <터미네이터: 다크 페이트>도 여성끼리 돕고 연대하는 이야기를 내세웠다.

여성 서사 중심의 콘텐츠가 늘어난 데는 여성 소비자들의 목소리가 영향을 끼쳤다는 분석이 나온다. 김선영 대중문화평론가는 “몇년 전부터 문화계 주 소비자층인 젊은 여성들 사이에서 ‘우리가 왜 여성혐오 콘텐츠를 봐야 하나? 왜 여성 서사 영화는 없나?’ 같은 문제 제기가 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 일었다. 이런 비판과 요구가 소비자 반응에 민감할 수밖에 없는 콘텐츠업계에 영향을 끼친 것”이라고 말했다.

할리우드에선 여성 영화인들의 적극적인 목소리가 힘을 발휘하고 있다. 페미니즘 영화의 대표작 <델마와 루이스>(1991)의 주연배우 지나 데이비스는 2004년 ‘미디어 젠더 연구소’를 설립하고 할리우드에 만연한 남녀 불평등을 구체적 수치로 증명했다. 예컨대 “1990~2005년 전체관람가 흥행작 상위 101편 중 대사가 있는 역할의 72%는 남자의 몫이었다. 어린이 영화에서조차 여성 캐릭터가 훨씬 적다”고 문제를 제기하는 식이다. 이런 내용은 그가 제작에 참여한 다큐멘터리 <우먼 인 할리우드>(31일 개봉)에 자세히 나온다. 이 영화에선 배우, 감독, 제작자 등 96명이 성차별과 불평등을 폭로하고 변화를 촉구한다. 또 실제로 이런 요구에 부응해 바뀐 분위기와 성공 사례도 전한다.

한편에선 일부 남성의 반발도 거세다. <캡틴 마블> <걸캅스> 등에 이어 <82년생 김지영>도 악플과 평점 테러에 시달리고 있다. 이는 언론을 통해 ‘젠더 갈등’으로 집중 조명되고 있다. 김선영 평론가는 “한국 페미니즘 운동이 방송·영화의 문제점을 비판하는 방식으로 전개되다 보니 백래시(사회·정치적 변화에 대해 나타나는 반발 심리와 행동)도 문화 콘텐츠를 중심으로 나타나고 있다”고 진단했다. 윤필립 영화평론가는 “젊은 남성들이 취업 경쟁, 병역 의무 등으로 느끼는 상대적 박탈감을 눈에 쉽게 띄는 문화 콘텐츠에 대한 분노로 표출하는 것 같다”고 분석했다.

하지만 이런 일부의 움직임에 과도한 의미를 부여해선 안 된다는 목소리가 힘을 얻고 있다. ‘젠더 갈등’의 틀로 볼 게 아니라 콘텐츠 변화의 의미 자체에 주목해야 한다는 것이다. 권김현영 여성학 연구자는 “평점 테러가 흥행에 영향을 주지 못하고 있다. 갈등을 만들려는 사람은 소수인데, 그들 목소리가 너무 과대 대표되고 있다. 젠더 갈등을 부각하기보다 여성의 삶을 잘 다룬 여성 창작자들이 새로운 흐름을 만들고 있다는 관점에서 봐야 한다”고 말했다. 김형석 영화저널리스트도 “영화를 보지도 않고 평점 테러를 가하는 걸 언론이 조명하면서 더 화제가 되고 있는데, 그럴 가치가 있는지는 의문”이라고 지적했다.

영화 <원더우먼>의 한 장면. 한겨레 자료사진. 워너브라더스코리아 제공

시간이 지날수록 이런 반발은 힘을 잃어갈 것이라고 전문가들은 전망한다. 아무리 평점 테러를 해도 <캡틴 마블> <82년생 김지영>처럼 호평과 흥행으로 가뿐히 넘어서는 사례가 이어진다면 사람들이 더는 그들에게 신경 쓰지 않을 것이라는 얘기다. 대중문화 콘텐츠의 변화가 사회 변화로 이어질 것이라는 예측도 나온다. 황진미 대중문화평론가는 “미디어는 사회와 피드백을 주고받는다. 양질의 여성 서사 콘텐츠가 더 늘면, 사회적 인식이 변화하고 그것을 보고 자란 아이들도 성 평등에 기반한 자아를 형성하게 될 것이다. 그런 흐름이 지속된다면 지금처럼 반발하는 행태는 결국 사라질 것”이라고 내다봤다.

서정민 기자 westmin@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)