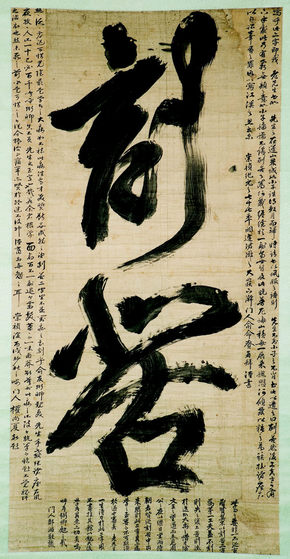

<양기발처>(陽氣發處)

예술의전당 서예박물관 전시

“나와 공은 8, 9살 때부터 옷을 나누어 입고 한 책상에 공부하여 머리가 흴 때까지 학문을 강마하였다. 옛날 사마온공이 말하기를, ‘나와 경인은 성이 같지 않은 형제’라고 하였는데, 이제 공과 나는 성도 같으니 이는 다만 부모만 다를 뿐이다. 그러나 나의 성품은 편벽되고 응체되어 공을 좋아하지 않는 것은 아니었으나 끝내 비슷하지도 못하였으니 이것은 대개 기질이 한 번 정하여져 바꿀 수 없는 것이리라.”(우암 ‘동춘당 송공 묘지’)

동춘당 송준길(1606~1672)과 우암 송시열(1607~1689)은 같은 은진 송씨로 11촌 숙질, 즉 아저씨-조카 뻘이었다. 한 살 차이로 어릴 때부터 동문수학한 이 두 사람은 병자호란을 겪고 명 대신 청이 들어서자 존주대의를 내세워 북벌론을 주도하고 예학의 정통론적 입장에서 예송을 통해 왕도정치의 이상을 실천한, 조선 17세기를 대표하는 도학자·정치가들이다.

핏줄과 정치적 사상을 같이 하여 흔히 ‘양송’이라 하는 이들 두 사람의 글씨는 무엇이 같고 다를까.

예술의전당 서울서예박물관(02-580-1284)에서 내년 2월24일까지 여는 ‘동춘당·우암-직필’은 두 사람의 묵적과 관련 인물들의 작품 100여 점을 한 자리에 모았다. 이 전시에는 그 동안 공개된 적이 없는 <양기발처>(陽氣發處), <진로>(振鷺), <각고>(刻苦) 같은 큰 글씨 작품과 삼현진묵첩, 화양구곡도첩(華陽九曲圖帖) 등 희귀 자료가 선보인다.

두 사람의 서예는 인격 수양이나 도학 공부와 직결된다고 생각한 점에서는 동일하다. 이동국 학예연구사는 양송체는 주자의 ‘서자명’ 즉 “한 점 한 획에 순일함이 담겨 있어야 한다”는 철학을 반영하고 이는 도학의 핵심인 경 사상과 상통한다고 말했다.

두 사람의 글씨는 모두 ‘석봉체’를 토대로 안진경과 주자의 필법을 녹여냈다. 그 배경은 율곡 이이 중심의 서인 계통 글씨가 석봉체를 바탕으로 두고 있고 안진경 역시 충절이 높아 예학시대의 표상으로서 사용하기에 적합했기 때문이다. 하지만 획질에서는 큰 차이가 나 동춘당이 석봉체의 원만하고 부드러운 필획을 구사하면서 획에 굵기를 더했다면 우암은 웅건한 안진경체에 가까워 거친 갈필을 구사하고 있다.

임종업 선임기자 blitz@hani.co.kr

동춘당 송준길(1606~1672)과 우암 송시열(1607~1689)은 같은 은진 송씨로 11촌 숙질, 즉 아저씨-조카 뻘이었다. 한 살 차이로 어릴 때부터 동문수학한 이 두 사람은 병자호란을 겪고 명 대신 청이 들어서자 존주대의를 내세워 북벌론을 주도하고 예학의 정통론적 입장에서 예송을 통해 왕도정치의 이상을 실천한, 조선 17세기를 대표하는 도학자·정치가들이다.

핏줄과 정치적 사상을 같이 하여 흔히 ‘양송’이라 하는 이들 두 사람의 글씨는 무엇이 같고 다를까.

예술의전당 서울서예박물관(02-580-1284)에서 내년 2월24일까지 여는 ‘동춘당·우암-직필’은 두 사람의 묵적과 관련 인물들의 작품 100여 점을 한 자리에 모았다. 이 전시에는 그 동안 공개된 적이 없는 <양기발처>(陽氣發處), <진로>(振鷺), <각고>(刻苦) 같은 큰 글씨 작품과 삼현진묵첩, 화양구곡도첩(華陽九曲圖帖) 등 희귀 자료가 선보인다.

두 사람의 서예는 인격 수양이나 도학 공부와 직결된다고 생각한 점에서는 동일하다. 이동국 학예연구사는 양송체는 주자의 ‘서자명’ 즉 “한 점 한 획에 순일함이 담겨 있어야 한다”는 철학을 반영하고 이는 도학의 핵심인 경 사상과 상통한다고 말했다.

두 사람의 글씨는 모두 ‘석봉체’를 토대로 안진경과 주자의 필법을 녹여냈다. 그 배경은 율곡 이이 중심의 서인 계통 글씨가 석봉체를 바탕으로 두고 있고 안진경 역시 충절이 높아 예학시대의 표상으로서 사용하기에 적합했기 때문이다. 하지만 획질에서는 큰 차이가 나 동춘당이 석봉체의 원만하고 부드러운 필획을 구사하면서 획에 굵기를 더했다면 우암은 웅건한 안진경체에 가까워 거친 갈필을 구사하고 있다.

임종업 선임기자 blitz@hani.co.kr

<각고>(刻苦)

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)