‘벽화-미래’의 실제 주인공인 김현(7)양이 자신의 그림 앞에 서 있다.

군·문화부 뜻깊은 실험

디자인 전문가 등 개입

간판·거리 표지판 정비

요리골목 ‘부활의 노래’

디자인 전문가 등 개입

간판·거리 표지판 정비

요리골목 ‘부활의 노래’

강원도 영월에는 특별한 것이 있다. 사시사철 사진·민화·전각·화석·곤충 등 13개 박물관이 문을 열고, 매년 4월이면 짧게 살다 간 조선 임금 단종을 기리는 단종문화제가, 9월이면 방랑시인 김삿갓을 기리는 축제가 열린다. 최근 특별함에 한 가지가 추가됐다.

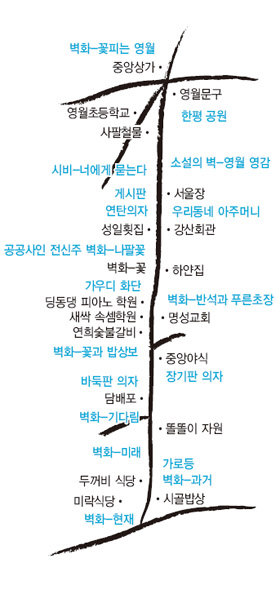

‘이야기가 있어 걷고 싶은 거리’. 영월읍 영흥리 속칭 ‘요리골목’이 공공미술 거리로 탈바꿈한 것이다. 길 건너 아파트 벽에 영월을 배경으로 한 영화 <라디오 스타>의 주연배우인 안성기와 박중훈의 얼굴이 그려졌다. 인근 식당 미락회관의 벽에는 요리 경력 50년의 주인 박길선(77) 할머니와 대를 이은 며느리의 모습이 등장한다. 시골밥상 집 2층 벽에서는 헬멧 쓴 광부 그림을 볼 수 있고, 중앙야식 집 맞은편 벽에는 야식집 김혁-김현 남매의 모습이 담겼다.

미술은 곳곳에 널렸다. 호박넝쿨 넘실한 한평공원 앞 벤치에는 배우 유오성의 인물상이 앉아 있고, 강산회관 앞에는 찌개 그릇을 든 안주인 박영숙(57)씨의 조각상이 연탄재를 밟고 서 있다. 그뿐인가. ‘소설의 벽’에서는 월북작가 이태준의 단편 ‘영월 영감’을 읽을 수 있다. ‘희락’ 한식당 담벼락에선 시인 안도현의 녹슨 시편이 말을 건다. “연탄재 함부로 발로 차지 마라. 너는 누구에게 한번이라도 뜨거운 사람이었느냐.”

요리골목의 경기는 뜨거웠다. 1960~70년대 상동 중석광산과 인근의 탄광이 살아 있을 적, ‘강산회관’은 요정집이었고, ‘미락회관’은 결혼피로연으로 북적였다. ‘하얀집’은 사철 사철탕을 끓여댔고, 진주 강씨 영월군 종친회 집은 흥성거리던 여관이었다. 1989년 석탄산업이 정리되면서 영월 인구는 12만명에서 4만명으로 급속하게 줄었고, 요리골목의 노랫소리와 음식냄새도 잦아들었다. 시간이 흐르면서 거리가 피폐해질수록 옛 영화의 기억은 또렷해졌다.

‘걷고 싶은 거리’를 제안한 이는 영월군청 도시개발과 직원 안성자(36)씨. “명품을 멀리서 찾지 말고 ‘지금 이곳’에서 찾아보자는 거였죠.”

도시부활 프로젝트로 주민과 함께할 ‘꺼리’를 찾다가 떠오른 게 요리골목이다. “박물관들이 외곽에 산재하다 보니 읍내가 통과지가 되더군요. 방문객들을 머물게 할 방법은 없을까 고민했어요.”

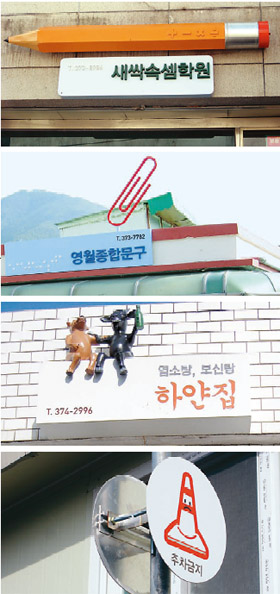

지방비 3억5천만원에 국비 4천만원을 지원받아 2007년 4월부터 골목 정비에 들어갔다. 공공미술과 함께 무게를 둔 것은 간판 정비. 난립한 간판을 모두 떼어내고 작지만 아름다운 간판으로 바꿔 달았다. 문방구에는 클립, 한우고깃집에는 한우, 사철탕집은 개, 속셈학원은 대형연필 등의 조형물을 활용해 간판 하나하나를 예술작품으로 만들었다. 또 주차금지, 학원버스 승강장 등의 표지판은 픽토그램(사물·시설 따위를 대중이 알아보기 쉽게 형상화한 그림문자)을 이용해 새로 달았고, 전봇대에는 늘푸른 나팔꽃 넝쿨을 올렸다.

‘걷고 싶은 거리’를 제안한 이는 영월군청 도시개발과 직원 안성자(36)씨. “명품을 멀리서 찾지 말고 ‘지금 이곳’에서 찾아보자는 거였죠.”

도시부활 프로젝트로 주민과 함께할 ‘꺼리’를 찾다가 떠오른 게 요리골목이다. “박물관들이 외곽에 산재하다 보니 읍내가 통과지가 되더군요. 방문객들을 머물게 할 방법은 없을까 고민했어요.”

지방비 3억5천만원에 국비 4천만원을 지원받아 2007년 4월부터 골목 정비에 들어갔다. 공공미술과 함께 무게를 둔 것은 간판 정비. 난립한 간판을 모두 떼어내고 작지만 아름다운 간판으로 바꿔 달았다. 문방구에는 클립, 한우고깃집에는 한우, 사철탕집은 개, 속셈학원은 대형연필 등의 조형물을 활용해 간판 하나하나를 예술작품으로 만들었다. 또 주차금지, 학원버스 승강장 등의 표지판은 픽토그램(사물·시설 따위를 대중이 알아보기 쉽게 형상화한 그림문자)을 이용해 새로 달았고, 전봇대에는 늘푸른 나팔꽃 넝쿨을 올렸다.

주민들과 공무원 틈에서 프로젝트를 맡아 진행한 송주철공공디자인연구소의 송주철 소장은 할말이 많다. 간판을 떼었다 붙였다 하기가 서너 차례는 기본. 옛 영화의 기억이 주문을 까다롭게 만들었다고 이해한다. 애로는 그 이상이었다. 아이들을 주인공으로 하는 벽화를 그릴 때는 맞은편 집에서 “아이가 왜 우리집을 쳐다보냐”며 시비를 걸었다. 한 아이의 그림은 지우고 해바라기로 대체했다. ‘아이의 앞날에 해로울지 모른다’며 뒤늦게 부모가 반대했기 때문. 심지어 사계절을 주제로 한 하송리 벽화는 지우고 다시 그려 달라는 주문까지 들어왔다. 눈에 확 들어오지 않는다면서. 그예 알록달록 덧칠을 하고서야 뒷말이 없어졌다.

“공공미술로는 성공했다고 봅니다. 예술은 아직 시간이 필요해 보입니다.” 작업하는 1년 동안 영월에서 침식을 했다는 그는 “접시깨기를 주저하면 설거지를 못한다”는 말로 그동안의 어려웠던 사정들을 요약했다. “다음 차례는 주민들 몫입니다. 어떻게 가꾸느냐에 골목의 부활이 달렸습니다.” 영월군 담당자와 디자인연구소 송 소장의 말은 똑같다. 외부 손길이 닿을 수 있는 곳은 거리 조형물과 문 위의 간판까지. 유리 출입문의 그득한 나열식 문구들, 고스란히 세월이 앉은 인테리어, 영월 고유의 것이랄 수 없는 메뉴 등등은 옛 그대로다 . 첫술에 배부르겠는가. 하지만 간판을 바꾸면서 주민들의 생각이 달라지고 있다. 자기 돈 들여 페인트칠을 새로 하고, 집앞은 물론 거리를 쓸고, 낮 동안 골목길 주차는 되도록 피한다. 그동안 문을 닫았던 송이덮밥집, 성일횟집도 곧 문을 열 계획이다. 영월/글·사진 임종업 선임기자 blitz@hani.co.kr

요리골목 공공미술 가운데 하나인 이태준의 단편 ‘영월 영감’.

중앙로 간판정비 시범사업으로 환골탈태한 가게들.

주민들과 공무원 틈에서 프로젝트를 맡아 진행한 송주철공공디자인연구소의 송주철 소장은 할말이 많다. 간판을 떼었다 붙였다 하기가 서너 차례는 기본. 옛 영화의 기억이 주문을 까다롭게 만들었다고 이해한다. 애로는 그 이상이었다. 아이들을 주인공으로 하는 벽화를 그릴 때는 맞은편 집에서 “아이가 왜 우리집을 쳐다보냐”며 시비를 걸었다. 한 아이의 그림은 지우고 해바라기로 대체했다. ‘아이의 앞날에 해로울지 모른다’며 뒤늦게 부모가 반대했기 때문. 심지어 사계절을 주제로 한 하송리 벽화는 지우고 다시 그려 달라는 주문까지 들어왔다. 눈에 확 들어오지 않는다면서. 그예 알록달록 덧칠을 하고서야 뒷말이 없어졌다.

‘이야기가 있어 걷고 싶은 거리’의 정비된 간판들.

영월.

“공공미술로는 성공했다고 봅니다. 예술은 아직 시간이 필요해 보입니다.” 작업하는 1년 동안 영월에서 침식을 했다는 그는 “접시깨기를 주저하면 설거지를 못한다”는 말로 그동안의 어려웠던 사정들을 요약했다. “다음 차례는 주민들 몫입니다. 어떻게 가꾸느냐에 골목의 부활이 달렸습니다.” 영월군 담당자와 디자인연구소 송 소장의 말은 똑같다. 외부 손길이 닿을 수 있는 곳은 거리 조형물과 문 위의 간판까지. 유리 출입문의 그득한 나열식 문구들, 고스란히 세월이 앉은 인테리어, 영월 고유의 것이랄 수 없는 메뉴 등등은 옛 그대로다 . 첫술에 배부르겠는가. 하지만 간판을 바꾸면서 주민들의 생각이 달라지고 있다. 자기 돈 들여 페인트칠을 새로 하고, 집앞은 물론 거리를 쓸고, 낮 동안 골목길 주차는 되도록 피한다. 그동안 문을 닫았던 송이덮밥집, 성일횟집도 곧 문을 열 계획이다. 영월/글·사진 임종업 선임기자 blitz@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)