이쾌대의 <군상 Ⅳ>(1948)

덕수궁미술관 ‘…한국근대미술걸작전’

한국 근대는 일제 강점기와 겹친다. 나라 잃은 상태에서 진행된 근대화에서 지금까지의 비극은 비롯한다. 일제에 의한 항만, 철도 등의 인프라 구축과 농·공업 진흥을 진정한 근대화로 볼 것인가? 이명박 정권의 역사교과서 소동이 그것. ‘눈부신’ 경제 성장을 이룩한, 만주군관학교 출신의 박정희 정권을 어떻게 평가할 것인가?

친일 어용 작가 작품들도 망라

비켜가지 못한 비극 여기저기

이쾌대·이중섭·박수근 등 우뚝 한국 근대미술의 비극도 그와 같다. 예컨대 작가 김인승(1910~2001). 조선미술가협회 발기인·평의원, 반도총후미술전 초대작가, 결전미술전 심사위원이던 그는 태평양 전쟁 때인 1943년 여성 참전을 미화·고취한 <간호병>, 총알용 구리 공출을 독려하는 <유기헌납도>를 그렸다. 해방 뒤에도 승승장구해 국전 심사위원, 한국미협 이사장, 이화여대 교수를 지냈으며 이승만과 박정희의 초상화를 그렸다. 덕수궁미술관에서 여는 ‘근대를 묻다-한국근대미술걸작전’에는 ‘한국미술사에 빛나는 거장’ 105명의 작품 232점이 걸렸다. 시기는 1910년대에서 60년대까지다. 여기에는 김인승을 비롯해 김경승, 김은호, 김기창, 구본웅, 윤효중, 심형구, 이상범, 정종여 등 친일 행적이 있는 인물들의 작품이 상당수다. 일본군 종군화가 김종찬의 작품까지 있다. 전시를 기획한 박영란 학예사는 한국 근대의 여러 특징으로 봉건적 신분제 붕괴에 따른 개인의 발견, 기차의 등장이 가져온 생활의 변화, 원근법·명암법을 이용한 사생풍경화의 등장 등을 든다. 그에 따라 전시는 근대인, 근대의 일상, 근대의 풍경, 근대인의 꿈 등 다섯 부분으로 나눴다. 근대와 겹쳐 논쟁적인 일제의 식민 지배, ‘바톤 터치’해 들어온 미군정 등은 ‘근대인의 꿈’에서 조금 건드릴 뿐이다. 박 학예사는 그 문제는 가시적으로 잡히지 않았다고 했다.

‘근대인’의 머리에 이쾌대의 <두루마기 입은 자화상>이 있다. 한복에 중절모 차림의 작가는 낮은 산, 초가들, 새참 나르는 여인 등 조선 땅을 배경으로 우뚝 서서 말한다. “나는 중인화사가 아니라 조선의 지식인 화가요!”

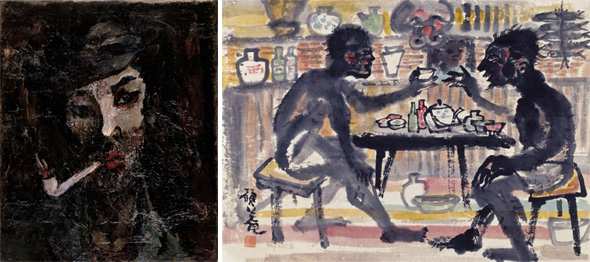

파이프 담배를 문, 수척한 시인 이상을 그린 <친구의 초상>은 작가(구본웅)의 친일 행적으로 빛을 잃고, 실험실의 여성 연구원을 그린 <탐구>(이유태)는 일제의 과학위생 정책에 강조점이 찍혔다. 나머지 작품들도 엇비슷하다. 한복에 백자를 배경으로 한 여인의 초상이거나(도상봉, 임군홍), 화실의 나부이고(구본웅), 근대의 표상인 기차와 배를 타고 기껏 그려온 것은 서양 무희다(나혜석).

근대의 일상과 풍경은 기명절지 그림에 등장하는 바나나(이도영), 기모노 입은 여인이 켜는 석유램프(전화황) 등에서 엿볼 수밖에 없는 걸까. 작가들이 꾸는 근대인의 꿈은 흰닭들이 모이를 쪼는 왜식 농장인가(최덕휴). 광주리나 바구니 가득한 음식인가(박영선, 이인성). 퇴근길에 들고 오는 굴비두름인가(천경자). 쩨쩨하기 이를 데 없다. 전시에서 배제된 친일·어용 작품들이 근대를 본격 표상하기 때문인지도 모른다.

‘근대인’의 머리에 이쾌대의 <두루마기 입은 자화상>이 있다. 한복에 중절모 차림의 작가는 낮은 산, 초가들, 새참 나르는 여인 등 조선 땅을 배경으로 우뚝 서서 말한다. “나는 중인화사가 아니라 조선의 지식인 화가요!”

파이프 담배를 문, 수척한 시인 이상을 그린 <친구의 초상>은 작가(구본웅)의 친일 행적으로 빛을 잃고, 실험실의 여성 연구원을 그린 <탐구>(이유태)는 일제의 과학위생 정책에 강조점이 찍혔다. 나머지 작품들도 엇비슷하다. 한복에 백자를 배경으로 한 여인의 초상이거나(도상봉, 임군홍), 화실의 나부이고(구본웅), 근대의 표상인 기차와 배를 타고 기껏 그려온 것은 서양 무희다(나혜석).

근대의 일상과 풍경은 기명절지 그림에 등장하는 바나나(이도영), 기모노 입은 여인이 켜는 석유램프(전화황) 등에서 엿볼 수밖에 없는 걸까. 작가들이 꾸는 근대인의 꿈은 흰닭들이 모이를 쪼는 왜식 농장인가(최덕휴). 광주리나 바구니 가득한 음식인가(박영선, 이인성). 퇴근길에 들고 오는 굴비두름인가(천경자). 쩨쩨하기 이를 데 없다. 전시에서 배제된 친일·어용 작품들이 근대를 본격 표상하기 때문인지도 모른다.

알 수 없게도, 해방 뒤 환희를 그린 작품은 매우 드물다. 김만술, 이쾌대 그림의 돋보임은 그런 까닭에서다. 포승을 끊어헤치며 미래를 응시하는 남자의 표정은 결연하다(김만술 <해방>). 좌절, 비굴을 딛고 일어서 미래로 나아가는 군상을 슬로비디오처럼 잡아낸 이쾌대의 <군상 Ⅳ>은 압권이다. 이중섭의 콧구멍 벌름벌름한 뿔뚝소에서 다소 위로를 받을 수 있다. 아기 업은 소녀, 빨래하는 여인들을 주인공 삼은 박수근, 민화 속 호랑이, 까치, 학을 불러낸 최영림, 장욱진, 김환기가 보배로운 것이나, 피난지 부산에서 현실과 부딪힌 박고석, 한묵을 높이 사는 것은 작가들 대부분이 자기 개인 또는 그림 기법에 몰두했기 때문이다. 덕수궁미술관이 묻고 답한 근대는 바로 이런 표정이다.

우리 근대미술의 실체는 다름 아닌 일본 미술의 이식이었다. 유복한 계급의 자제들일 수밖에 없는 어린 유학생들이 배워 들여온 것은 일본식 사유 또는 일본화한 서양 문화였다. 기법 역시 왜색 또는 그들이 권유한 향토색이 주류였다. 해방 뒤 근대성 역시 미군과 함께 들어온 박래품인 점에서 일제의 그것을 대체하고 있을 뿐이다. 박 학예사는 “소장가들을 설득해 어렵게 공개한 작품들이 많다”면서 “한국 근대미술의 출발이 늦은 점을 감안하며 감상해 달라”고 권했다.

임종업 선임기자 blitz@hani.co.kr

[한겨레 주요기사]

▶ 협상 결렬되자 ‘경호권’…날치기 통과 임박

▶13편 동화마다 장애 날린 ‘13개 희망’

▶‘가자 공습’ 미국만 이스라엘 편들기

▶정태춘 노래30년…길손처럼‘웅숭깊은 감성’”

▶ 사천왕사터 신장상 ‘반쪽 몸’ 된 사연

▶한국근대미술에게 묻고 답하다

▶[곽병찬칼럼] ‘못난 놈들아, 이제 다시 시작이다’

▶[세상읽기] “끈은 자르는 게 아니라 푸는 거다” / 김선우

▶검찰이 뽑은 사기·황당 사건/효리 이름팔아 억대챙긴 사기녀

알 수 없게도, 해방 뒤 환희를 그린 작품은 매우 드물다. 김만술, 이쾌대 그림의 돋보임은 그런 까닭에서다. 포승을 끊어헤치며 미래를 응시하는 남자의 표정은 결연하다(김만술 <해방>). 좌절, 비굴을 딛고 일어서 미래로 나아가는 군상을 슬로비디오처럼 잡아낸 이쾌대의 <군상 Ⅳ>은 압권이다. 이중섭의 콧구멍 벌름벌름한 뿔뚝소에서 다소 위로를 받을 수 있다. 아기 업은 소녀, 빨래하는 여인들을 주인공 삼은 박수근, 민화 속 호랑이, 까치, 학을 불러낸 최영림, 장욱진, 김환기가 보배로운 것이나, 피난지 부산에서 현실과 부딪힌 박고석, 한묵을 높이 사는 것은 작가들 대부분이 자기 개인 또는 그림 기법에 몰두했기 때문이다. 덕수궁미술관이 묻고 답한 근대는 바로 이런 표정이다.

우리 근대미술의 실체는 다름 아닌 일본 미술의 이식이었다. 유복한 계급의 자제들일 수밖에 없는 어린 유학생들이 배워 들여온 것은 일본식 사유 또는 일본화한 서양 문화였다. 기법 역시 왜색 또는 그들이 권유한 향토색이 주류였다. 해방 뒤 근대성 역시 미군과 함께 들어온 박래품인 점에서 일제의 그것을 대체하고 있을 뿐이다. 박 학예사는 “소장가들을 설득해 어렵게 공개한 작품들이 많다”면서 “한국 근대미술의 출발이 늦은 점을 감안하며 감상해 달라”고 권했다.

임종업 선임기자 blitz@hani.co.kr

[한겨레 주요기사]

▶ 협상 결렬되자 ‘경호권’…날치기 통과 임박

▶13편 동화마다 장애 날린 ‘13개 희망’

▶‘가자 공습’ 미국만 이스라엘 편들기

▶정태춘 노래30년…길손처럼‘웅숭깊은 감성’”

▶ 사천왕사터 신장상 ‘반쪽 몸’ 된 사연

▶한국근대미술에게 묻고 답하다

▶[곽병찬칼럼] ‘못난 놈들아, 이제 다시 시작이다’

▶[세상읽기] “끈은 자르는 게 아니라 푸는 거다” / 김선우

▶검찰이 뽑은 사기·황당 사건/효리 이름팔아 억대챙긴 사기녀

비켜가지 못한 비극 여기저기

이쾌대·이중섭·박수근 등 우뚝 한국 근대미술의 비극도 그와 같다. 예컨대 작가 김인승(1910~2001). 조선미술가협회 발기인·평의원, 반도총후미술전 초대작가, 결전미술전 심사위원이던 그는 태평양 전쟁 때인 1943년 여성 참전을 미화·고취한 <간호병>, 총알용 구리 공출을 독려하는 <유기헌납도>를 그렸다. 해방 뒤에도 승승장구해 국전 심사위원, 한국미협 이사장, 이화여대 교수를 지냈으며 이승만과 박정희의 초상화를 그렸다. 덕수궁미술관에서 여는 ‘근대를 묻다-한국근대미술걸작전’에는 ‘한국미술사에 빛나는 거장’ 105명의 작품 232점이 걸렸다. 시기는 1910년대에서 60년대까지다. 여기에는 김인승을 비롯해 김경승, 김은호, 김기창, 구본웅, 윤효중, 심형구, 이상범, 정종여 등 친일 행적이 있는 인물들의 작품이 상당수다. 일본군 종군화가 김종찬의 작품까지 있다. 전시를 기획한 박영란 학예사는 한국 근대의 여러 특징으로 봉건적 신분제 붕괴에 따른 개인의 발견, 기차의 등장이 가져온 생활의 변화, 원근법·명암법을 이용한 사생풍경화의 등장 등을 든다. 그에 따라 전시는 근대인, 근대의 일상, 근대의 풍경, 근대인의 꿈 등 다섯 부분으로 나눴다. 근대와 겹쳐 논쟁적인 일제의 식민 지배, ‘바톤 터치’해 들어온 미군정 등은 ‘근대인의 꿈’에서 조금 건드릴 뿐이다. 박 학예사는 그 문제는 가시적으로 잡히지 않았다고 했다.

왼쪽부터 박수근의 <아기 업은 소녀>(1953), 이중섭의 <부부>(1953)

왼쪽부터 구본웅의 <친구의 초상>(1935), 이응노의 <취야>(1950)

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)