광주박물관 ‘탐매-그림으로 피어난 매화’

섬진강보다 광주 매곡동 매화가 먼저 흐드러졌다. 국립광주박물관 특별전 ‘탐매-그림으로 피어난 매화’의 90여 그루가 뿜어내는 매향이 코끝에 알싸하다. 40그루는 재래종인 수묵 담채, 50그루는 박래종인 유화, 아크릴, 사진, 애니메이션 등이다. 1542년께 그려진 작자미상인 <연방동년일시조사계회도>의 매화도부터 2008년 이이남씨의 <신매화도>까지 460여 년에 걸친 이야기들이 적지 않다.

16세기서 현재로 이어지는 매화 이야기

1910년 기준으로 전통·현대 작품 나뉘어

현대에는 ‘절개’ 사라지고 탐미성이 가득

우선 전시장이 전통수묵, 현대회화로 구분된 만큼 무엇을 먼저 보느냐에 따라 느낌이 달라진다. 시대순을 좇아 과묵한 수묵화부터 보면 현대회화가 언뜩번뜩 어릿광대처럼 비친다. 다양한 현대회화에서 시작하면 수묵화가 케케묵어 보인다. 하루이틀 지나면 간극이 해소되긴 하지만.

전통과 현대를 가르는 기준은 1910년. 경술년은 절대국가 조선의 종점인 동시에 일본을 통한 현대회화의 기점이다. 전시는 국가의 소멸과 그림의 관계를 극명하게 보여준다.

매화는 설중개화(雪中開花), 즉 절개를 표현하는 사의(寫意)성, 향으로 대표되는 탐미성을 내포한다. 절대왕정 체제에서 동시에 존재하던 두 요소는 국가 소멸과 함께 오로지 탐미성만 잔망스럽게 남는다. 그 점에서 맥락을 잃은 현대 매화도는 운명적으로 평면적이다.

전시 머리는 어몽룡(1566~1617?)의 <월매도>. 비백(갈라진 붓끝으로 쓸듯이 그려 흰 여백이 드문드문 묻어나오면서 날 듯한 느낌을 주는 붓질)으로 처리된 네 줄기는 밑동에서 휘어질 듯 뚝 부러진다. 역시 한 획으로 삐죽 솟아오는 두 마들가리가 일편단심 달을 이고 있으며, 듬성듬성 작은 매화가 달빛 아래 교교하다. 점 하나 더하지도 덜지도 못하리만치 완벽한 조선 중기 매화도의 전형. 과거를 통한 입신양명이 절대 목표인 양반의 세계관과 일치한다.

조선 말기 조희룡(1789~1866)의 홍매는 딴판이다. 화면 왼편 위쪽에서 나온 대소 두 등걸이 계집녀(女)처럼 엇갈리는데, 큰 등걸은 위쪽을 가득 메우고 작은 등걸은 아래로 뻗어내리며 공간을 양분한다. 거친 나무껍질에 자잘한 터치가 뚜렷하고 툭툭 그은 가지 끝에 붉은 꽃 흐드러졌다. 중인 화가한테 매화는 완상으로 기울어 있는 것이다.

사의에 이야기가 따르는 것은 당연지사. 추운 겨울 매화를 찾아 나섰다는 맹호연(689~740)의 고사에서 나온 <탐매도>는 신잠(1491~1554), 김명국(1600~1662), 심사정(1707~1769) 등으로 이어지고, 매화를 아내, 학을 아들 삼아 은거했다는 송나라 임포(967~1028)의 고사를 그린 <매화서옥도>는 조희룡, 허련(1808~1893), 이한철(1808~1880), 전기(1825~1854)에서 반복되며 국망 뒤 안중식(1861~1919), 이한복(1897~1940), 허백련(1891~1977)으로 이어진다. <매화서옥도>는 조선 중기 이후 시절의 어지러움을 벗어나려는 욕망을 대변하는 것으로 해석된다. 고사 속 임포를 현실의 동료 오경석으로 대체한 전기의 <매화초옥도>에는 장난기조차 비친다.

매화는 현대에 이르면 개별 작가의 단순 소재로 바뀐다. 수렴 대상을 잃은 절개는 개별자가 생각하는 아름다움으로 바뀌어 기법과 장르를 타고넘어 확산한다. 흔들림으로 표현된 암향(이구용), 거친 질감으로 치환한 흐드러짐(위진수), 암향과 달빛의 공감각적 표현(한희원)에서 절개를 읽는 것은 무망하다. 허달재의 홍매·백매는 굳이 매화가 아니어도 충분히 아름답다. 최형범과 박일구씨의 사진, 이이남씨의 미디어설치에서는 옛 소재와 뉴미디어의 충돌에서 오는 신선함이 두드러진다.

이호신 작가의 <산청 단속사 정당월매>는 시서화 삼절인 강희안(1417~1464)의 할아버지 강회백이 심었다는 정당매를 그려 끊어진 600년을 이으려는 노력이 가상해 보인다. 하지만 노매는 1999년 베어져 없어졌다.

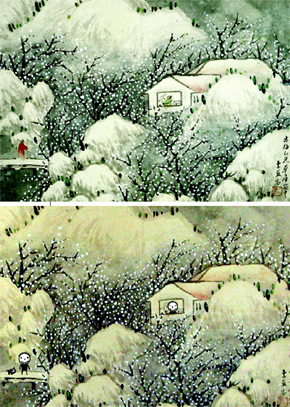

권기수씨의 애니메이션 <매화초옥-설중방우>. 150년 전 전기의 옛 그림이 현대적 캐릭터(동구리)로 되살아나 눈 내려 매화로 피어난 꽃동네로 친구를 찾아가는 구도가 되었다. 전통-현대의 틈에 피어난 매화가 아름다워 애처롭다.

꽃소식보다 앞서 온 매화전은 미술관과 앵돌아앉은 박물관에 변화가 필요하다는 메시지도 담겼다. 같은 19세기를 산 모네(1840~1926)는 미술관에 전시되는데 조희룡은 박물관에 박제돼 있지 않은가. 3월29일까지. (062)570-7055.

임종업 선임기자 blitz@hani.co.kr

우선 전시장이 전통수묵, 현대회화로 구분된 만큼 무엇을 먼저 보느냐에 따라 느낌이 달라진다. 시대순을 좇아 과묵한 수묵화부터 보면 현대회화가 언뜩번뜩 어릿광대처럼 비친다. 다양한 현대회화에서 시작하면 수묵화가 케케묵어 보인다. 하루이틀 지나면 간극이 해소되긴 하지만.

전통과 현대를 가르는 기준은 1910년. 경술년은 절대국가 조선의 종점인 동시에 일본을 통한 현대회화의 기점이다. 전시는 국가의 소멸과 그림의 관계를 극명하게 보여준다.

매화는 설중개화(雪中開花), 즉 절개를 표현하는 사의(寫意)성, 향으로 대표되는 탐미성을 내포한다. 절대왕정 체제에서 동시에 존재하던 두 요소는 국가 소멸과 함께 오로지 탐미성만 잔망스럽게 남는다. 그 점에서 맥락을 잃은 현대 매화도는 운명적으로 평면적이다.

전시 머리는 어몽룡(1566~1617?)의 <월매도>. 비백(갈라진 붓끝으로 쓸듯이 그려 흰 여백이 드문드문 묻어나오면서 날 듯한 느낌을 주는 붓질)으로 처리된 네 줄기는 밑동에서 휘어질 듯 뚝 부러진다. 역시 한 획으로 삐죽 솟아오는 두 마들가리가 일편단심 달을 이고 있으며, 듬성듬성 작은 매화가 달빛 아래 교교하다. 점 하나 더하지도 덜지도 못하리만치 완벽한 조선 중기 매화도의 전형. 과거를 통한 입신양명이 절대 목표인 양반의 세계관과 일치한다.

조선 말기 조희룡(1789~1866)의 홍매는 딴판이다. 화면 왼편 위쪽에서 나온 대소 두 등걸이 계집녀(女)처럼 엇갈리는데, 큰 등걸은 위쪽을 가득 메우고 작은 등걸은 아래로 뻗어내리며 공간을 양분한다. 거친 나무껍질에 자잘한 터치가 뚜렷하고 툭툭 그은 가지 끝에 붉은 꽃 흐드러졌다. 중인 화가한테 매화는 완상으로 기울어 있는 것이다.

사의에 이야기가 따르는 것은 당연지사. 추운 겨울 매화를 찾아 나섰다는 맹호연(689~740)의 고사에서 나온 <탐매도>는 신잠(1491~1554), 김명국(1600~1662), 심사정(1707~1769) 등으로 이어지고, 매화를 아내, 학을 아들 삼아 은거했다는 송나라 임포(967~1028)의 고사를 그린 <매화서옥도>는 조희룡, 허련(1808~1893), 이한철(1808~1880), 전기(1825~1854)에서 반복되며 국망 뒤 안중식(1861~1919), 이한복(1897~1940), 허백련(1891~1977)으로 이어진다. <매화서옥도>는 조선 중기 이후 시절의 어지러움을 벗어나려는 욕망을 대변하는 것으로 해석된다. 고사 속 임포를 현실의 동료 오경석으로 대체한 전기의 <매화초옥도>에는 장난기조차 비친다.

매화는 현대에 이르면 개별 작가의 단순 소재로 바뀐다. 수렴 대상을 잃은 절개는 개별자가 생각하는 아름다움으로 바뀌어 기법과 장르를 타고넘어 확산한다. 흔들림으로 표현된 암향(이구용), 거친 질감으로 치환한 흐드러짐(위진수), 암향과 달빛의 공감각적 표현(한희원)에서 절개를 읽는 것은 무망하다. 허달재의 홍매·백매는 굳이 매화가 아니어도 충분히 아름답다. 최형범과 박일구씨의 사진, 이이남씨의 미디어설치에서는 옛 소재와 뉴미디어의 충돌에서 오는 신선함이 두드러진다.

이호신 작가의 <산청 단속사 정당월매>는 시서화 삼절인 강희안(1417~1464)의 할아버지 강회백이 심었다는 정당매를 그려 끊어진 600년을 이으려는 노력이 가상해 보인다. 하지만 노매는 1999년 베어져 없어졌다.

권기수씨의 애니메이션 <매화초옥-설중방우>. 150년 전 전기의 옛 그림이 현대적 캐릭터(동구리)로 되살아나 눈 내려 매화로 피어난 꽃동네로 친구를 찾아가는 구도가 되었다. 전통-현대의 틈에 피어난 매화가 아름다워 애처롭다.

꽃소식보다 앞서 온 매화전은 미술관과 앵돌아앉은 박물관에 변화가 필요하다는 메시지도 담겼다. 같은 19세기를 산 모네(1840~1926)는 미술관에 전시되는데 조희룡은 박물관에 박제돼 있지 않은가. 3월29일까지. (062)570-7055.

임종업 선임기자 blitz@hani.co.kr

1910년 기준으로 전통·현대 작품 나뉘어

현대에는 ‘절개’ 사라지고 탐미성이 가득

전기의 <매화초옥도>(위)와 이를 애니메이션으로 재해석한 권기수의 <매화초옥-설중방우>(아래). 150년 시차를 둔 두 화가의 인연이 공교롭다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)