작가 김홍주(64)

작품전서 만난 김홍주씨 “요즘 작업 야해진 것 같죠?”

“나는 섞는 것을 좋아해요. 한 가지만 반복하면 재미없잖아요. 양념을 이것저것 섞으면 새로운 음식 맛이 나듯이 나도 섞어서 재미있는 작품을 만드는 거죠. 당신은 한 가지만 먹습니까?”

지난달 30일 만난 작가 김홍주(64·오른쪽 사진)씨는 질문에 대한 답을 항상 의문문으로 끝냈다. 그의 화력은 그의 말투와 흡사하다. 그는 추상과 구상이 충돌하는 1970~80년대에 극사실로 등장해 끊임없이 회화에 대한 근원적인 질문을 던지며 화단을 충격해 왔다. 시대와 시류에 대한 반기이기도 했다.

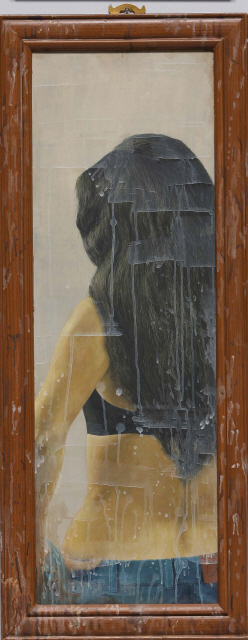

그림의 틀인 액자를 작품으로 끌어들인 것도 그였다. 버려지는 벽거울, 문틀, 창틀 등을 오브제로 활용해 그 속에 그림을 그려 넣은 것.(아래 왼쪽 사진) 그림들은 거울과 창문에 비친 상인지, 작가의 작품인지 헷갈리게 만들 정도로 극사실적이다. 하지만 작가는 자신의 모습이 비치지 않는 거울 틀 앞에서 선 관객에게 “이것은 김아무개가 그린 그림일 뿐이오”라고 말을 건넨다.

“나는 구태여 예술작품을 만들려고 하지 않는다. 나의 작품이 예술의 밖에 있을지라도 나의 작업이 타당하다고 믿는다.”

그가 말하는 예술작품이란 순혈, 또는 화단의 주류를 말한다. 그의 작품은 한 차례도 순수한 회화, 또는 단일한 풍경화, 인물화인 적이 없다. 초기 회화와 오브제를 섞은 것이나 90년대 이후 풍경과 인물을 뒤섞은 것이나 똑같은 경우다. 차이라면 후기에 들면서 작품에서 오브제가 떨어져 나간 것. 반복을 거듭하면서 저절로 만들어진 주류의식에서 벗어나려는 몸짓으로 읽힌다. 그것을 두고 그는 “한 가지만 먹으면 물리지 않아요?”라고 말했다.

실크스크린과 회화가 짬뽕된 ‘읽히지 않는 신문’, 깊게 갈아붙인 흙덩이들이 한자처럼 흩어진 밭고랑, 휘늘어진 능수버들과 뒤집혀진 시구로 흐느적거리는 풍경, 괴발개발 약도를 닮은 풍경화, 나뭇잎의 맥을 그린 것 같은 산하…. 장르와 범주를 종횡하는 그의 작업은 경계에서 피어난 화려한 꽃이자, 혼혈이 빚어낸 건강한 자연미이다.

변하지 않은 것이라면 지금 여기에 충실하기. 은광고·대광고 미술교사 적에는 특활실에서 본 풍경이 작품으로 들어왔고, 목원대로 옮겨서는 작품이 커졌다. 결혼을 앞둔 제자가 작품활동을 못할 것 같다는 말에 그게 말이 되느냐고 힐난한 것도 그런 맥락이다. 또 하나 고집하는 것은 볼펜 굵기의 세필. 멀리서 보면 희부윰한 작품의 윤곽들이 가까이 가면 수없이 되풀이된 작은 붓질로 마감됐음을 알 수 있다. 더 가까이 눈을 대면 피부 안에 핏줄, 핏줄 밑에 뼈가 밑그림으로 그려졌음을 발견한다.

“요즘 작업 야한 것 같지 않아요?”

그가 말하는 예술작품이란 순혈, 또는 화단의 주류를 말한다. 그의 작품은 한 차례도 순수한 회화, 또는 단일한 풍경화, 인물화인 적이 없다. 초기 회화와 오브제를 섞은 것이나 90년대 이후 풍경과 인물을 뒤섞은 것이나 똑같은 경우다. 차이라면 후기에 들면서 작품에서 오브제가 떨어져 나간 것. 반복을 거듭하면서 저절로 만들어진 주류의식에서 벗어나려는 몸짓으로 읽힌다. 그것을 두고 그는 “한 가지만 먹으면 물리지 않아요?”라고 말했다.

실크스크린과 회화가 짬뽕된 ‘읽히지 않는 신문’, 깊게 갈아붙인 흙덩이들이 한자처럼 흩어진 밭고랑, 휘늘어진 능수버들과 뒤집혀진 시구로 흐느적거리는 풍경, 괴발개발 약도를 닮은 풍경화, 나뭇잎의 맥을 그린 것 같은 산하…. 장르와 범주를 종횡하는 그의 작업은 경계에서 피어난 화려한 꽃이자, 혼혈이 빚어낸 건강한 자연미이다.

변하지 않은 것이라면 지금 여기에 충실하기. 은광고·대광고 미술교사 적에는 특활실에서 본 풍경이 작품으로 들어왔고, 목원대로 옮겨서는 작품이 커졌다. 결혼을 앞둔 제자가 작품활동을 못할 것 같다는 말에 그게 말이 되느냐고 힐난한 것도 그런 맥락이다. 또 하나 고집하는 것은 볼펜 굵기의 세필. 멀리서 보면 희부윰한 작품의 윤곽들이 가까이 가면 수없이 되풀이된 작은 붓질로 마감됐음을 알 수 있다. 더 가까이 눈을 대면 피부 안에 핏줄, 핏줄 밑에 뼈가 밑그림으로 그려졌음을 발견한다.

“요즘 작업 야한 것 같지 않아요?”

내년이면 정년. 돋보기를 써야 할 만큼 눈도 나빠졌지만 들켜버린 의욕을 쑥스러워했다. ‘김홍주전-시공간의 빗장풀기’는 서울 대학로 아르코미술관에서 12월2일까지 열린다. (02)760-4850~2. 임종업 선임기자 blitz@hani.co.kr

버려지는 벽거울, 문틀, 창틀 등을 오브제로 활용해 그 속에 그림을 그려 넣은 것.

내년이면 정년. 돋보기를 써야 할 만큼 눈도 나빠졌지만 들켜버린 의욕을 쑥스러워했다. ‘김홍주전-시공간의 빗장풀기’는 서울 대학로 아르코미술관에서 12월2일까지 열린다. (02)760-4850~2. 임종업 선임기자 blitz@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)